Por: Carlos Ornelas

En diciembre de 2012, en un contexto diferente, con el ánimo de que el Estado recuperara la rectoría de la educación, el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, sentenció: “La Secretaría de Educación Pública es un archipiélago”. Se refería al sistema educativo mexicano donde los fieles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llevaban la mano y cada segmento de la burocracia jalaba para su lado.

El gobierno de Peña Nieto no forjó un continente en la educación nacional, mas unió al sector central, recuperó buena parte del control que tenía el SNTE en la educación básica y dotó de dirección y sentido centralista a la administración del sistema. Le dejó el plato servido al gobierno de la Cuarta Transformación para satisfacer sus afanes de concentrar el poder en la educación.

El currículo nacional es monopolio de la SEP desde hace décadas. Pero el gobierno anterior instituyó el Sistema de Información y Gestión Educativa y el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, bajo el control riguroso del gobierno central. Y todo mundo sabía quién mandaba en la SEP.

Hoy hay dudas sobre ese mando. Erick Juárez Pineda (La Jornada, 30/01/2022) discurrió que el sillón de Vasconcelos le queda grande a la secretaria Delfina Gómez Álvarez. En efecto, parece que la secretaria no rige, que cada subsecretaría es una isla y dentro de ellas pequeñas tribus luchan por el control.

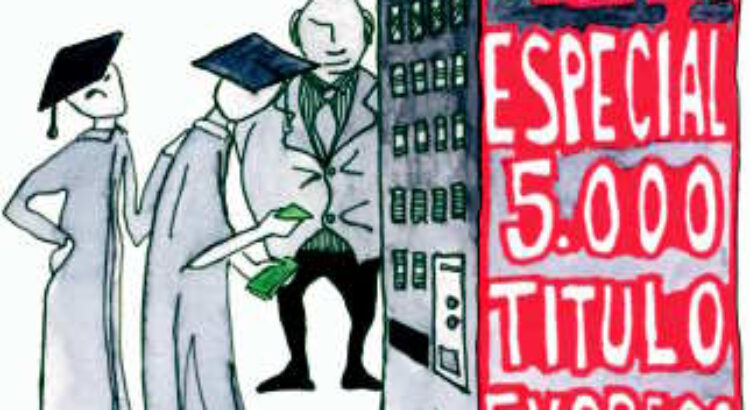

El director general de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación básica, Marx Arriaga Navarro, parece que se gobierna solo o que responde a consignas de Palacio Nacional. Este personaje alcanzó notoriedad el año pasado cuando lanzó la consigna de nuevos libros de texto gratuitos para revisar la historia de México. El presidente López Obrador manifestó alegría porque se desplazaría al conocimiento neoliberal.

El señor Marx Arriaga ocupa en estos días titulares en la prensa y lanza diatribas contra la derecha, el neoliberalismo y las nociones malditas, como calidad educativa; va por un cambio radical en el currículo. Él, no la maestra Delfina, es el jefe de las “Asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica”.

En ellas, imita al presidente y asegura que los libros de texto vigentes son de la derecha, que defiende y promueve una enseñanza empresarial. Y, claro, bajo su guía el magisterio va a elaborar nuevos libros, planes y programas con el sabor de la 4T. Es más, intuyo que aspira a que el presidente López Obrador pontifique sobre su proeza en alguna o varias de la mañaneras.

No sólo con este bodrio asambleísta, sino también por el errático retorno a clases y una mala actuación política, se erosiona la confianza de la ciudadanía en el funcionariado. La plaza pública percibe que la SEP sigue siendo un archipiélago. Fomenta la debilidad institucional, que se convierte en decaimiento educativo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/plan-programa-textos-fragilidad-institucional/

Imagen: https://www.animalpolitico.com/2022/02/marx-arriaga-director-materiales-sep-derecha-plan-educativo/

Users Today : 55

Users Today : 55 Total Users : 35415167

Total Users : 35415167 Views Today : 63

Views Today : 63 Total views : 3348104

Total views : 3348104