Fuente: Asturias Laica / 11 de Mayo de 2016 / Francisco Delgado, Observatorio del Laicismo,

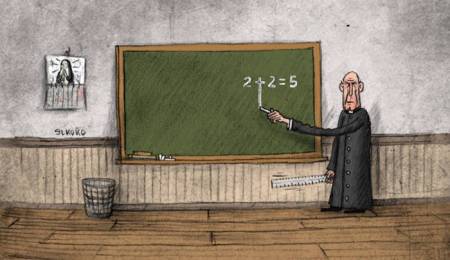

PROTEGIDO POR LAS LEYES EDUCATIVAS, EL PAPEL DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS ES MUY RELEVANTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO. ESTE TRATO DE FAVOR GENERA ENORMES BENEFICIOS PARA LA IGLESIA Y LE CONCEDE UN GRAN PROTAGONISMO IDEOLÓGICO

Desde principios del siglo XIX que, más o menos, surgen los Sistemas Educativos, han supuesto un suculento negocio económico, pero sobre todo ideológico para la Iglesia católica apostólica y romana española.

Los Sistemas Educativos que surgen de forma muy diversa y desigual, como consecuencia de los aires que trajo la Revolución francesa se orientaban, inicialmente, hacia un modelo deinstrucción pública universal y laica, como referente del pensamiento ilustrado y republicano. Pensamiento contra el que siempre luchó la Iglesia católica y otras confesiones y aun más en España, por circunstancias históricas sobradamente conocidas.

En paralelo, el nacimiento de los Sistemas educativos, surgieron como consecuencia de las necesidades prácticas de la Revolución industrial y del emergente capitalismo moderno, en parte de raíces religiosas (La Reforma)

Por ello la Enseñanza oficial ha estado vinculada -casi siempre- a nivel internacional al control ideológico de los poderes establecidos en cada situación y lugar, ya fueran político-ideológicos, económicos, étnicos y/o religiosos.

Tras el Tratado de Lisboa (2009) y aun antes, los Sistemas educativos europeos, en general, están sufriendo, desde la enseñanza temprana, hasta la Universidad, los envites del mercado y ello hace que incluso sistemas educativos muy sólidos se estén tambaleando, al introducir en la Enseñanza obligatoria y no obligatoria las claves de la Empresa (negocio, rendimiento y productividad), tratando de considerar al alumnado (y a sus familias) como usuarios o clientela. Generando, con ello, mayor desigualdad social y de conocimiento.

Por ello, además, el (históricamente) muy débil y desvencijado “Sistema educativo español” sufre ataques muy letales. Los propios endémicos, como la politización partidaria, su inestabilidad, la confesionalidad, presiones corporativas, falta de inversión, débil evaluación, desjuntes en sus funciones, etc. y, ahora, además, los objetivos de mercantilización que corroen todos los sistemas educativos a nivel mundial. A ello hay que sumar la revolución tecnológica de la comunicación e información que lo invade todo y evoluciona de forma my rápida, sin que la Escuela y la Universidad se adapten con tanta velocidad y cambios a esta nueva situación.

LOMCE y Pacto Escolar

En estos tiempos electoralistas, cuando se lanzan mensajes, desde algunos sectores políticos, sociales, sindicales, etc. de la necesidad de un “Pacto de Estado”, o de la paralización de la LOMCE, en mi opinión o, bien, forma parte de un grave desconocimiento generalizado de la realidad o, bien, es una premeditada “cortina de humo” o “trampa política” para “entretener”, cuando no engañar, una vez más, a la ciudadanía y por lo tanto a la Comunidad escolar.

Ojala y la solución fuera derogar las cuatro decenas de artículos que la LOMCE (PP) modificó de la LOE (PSOE) y sentarse a “negociar” (tirios y troyanos) una “nueva” Ley y, además, a “17 bandas” territoriales.

Y, claro, ponerse de acuerdo los partidos (?), sindicatos y organizaciones familiares de todo signo ideológico, el empresariado y, además, con la Iglesia católica, apostólica y romana y sus múltiples corporaciones, (que los sentarían en la mesa, ¡claro!). En mi opinión, ya con la LOE se hizo un (deficiente) Pacto con la participación de algunos sectores y, después, el PP con la LOMCE lo que hizo fue avanzar en postulados aun más confesionales y mercantiles, para contentar a una aparte de su electorado profesional y religioso.

Eso no significa que yo no abogue por la posibilidad de amplio Acuerdo político y social, para la construcción de un modelo de educación basado en el principio republicano del derecho a una educación pública y única, que garantice los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, participación democrática, solidaridad y coeducación, que desarrolle un aprendizaje colaborativo y no competitivo, implicando en su consecución al máximo posible a la comunidad educativa. Aunque hay que ser realistas, en las actuales circunstancias políticas internas e internacionales es una tarea sumamente compleja, sin no imposible a medio plazo.

Muy breves antecedentes a la confesionalidad del actual Sistema educativo

En la Constitución (liberal-católica) de 1812 se plantea por vez primera un modelo de Enseñanza organizada, pero en un Estado en donde se reafirma (art. 12) que la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera… Este legado ideológico, ha sido la “guía espiritual y política” de los futuros sistemas educativos que han ido surgiendo, desde la Ley Moyano, hasta la LOMCE, salvo en brevísimos periodos de finales del siglo XIX y principios del XX y en el muy breve período de la II República que proclamó la laicidad del Estado y de la Enseñanza.

Como es sobradamente conocido, la sedición nacional-católica y militarde 1936 y la instauración posterior del Régimen hace que hasta la Constitución de 1978, la Religión forme parte fundamental de las enseñanzas oficiales, tanto pública, como privadas y, por supuesto, de los centros de enseñanza de las órdenes religiosas.

Los Concordatos isabelino de 1851 y franquista de 1953 (algunos de sus apartados todavía vigentes), consagran los privilegios que la Iglesia católica mantiene en materia de Enseñanza. Ratificados, en parte, por los Acuerdos concordatarios de 1979, sellados tras la aprobación de la Constitución de 1978, que aunque de carácter no confesional, marca relaciones excepcionales del Estado con la Iglesia católica.

A principios del siglo XX, en una época de la alternancia liberal y conservadora (1913), se planteó por vez primera de forma abierta la “Cuestión del catecismo”, produciéndose una fuerte agitación política y popular, a favor y en contra, de la enseñanza de la religión católica en las escuelas. El “Consejo de Instrucción Pública” teniendo en cuenta todas las opiniones, autorizó a los maestros no enseñar el catecismo a aquellos niños, cuyos padres así lo solicitaran. (Como se ve, muy poco ha cambiado la situación un siglo después)

La II República trató de instalar la laicidad en las escuelas de acuerdo con la Constitución de 1931, así como impedir que las confesiones pudieran impartir enseñanza ordinaria. Se trataba de desarrollar la Escuela pública, laica, unificada, obligatoria, mixta e inspirada en el ideal de lasolidaridad humana.

La dictadura (1939-1977) impulsó los colegios religiosos y la religión católica obligatoria en todos los centros escolares del Estado.

Los movimientos sociales y, sobre todo, profesionales en el ámbito de la Enseñanza que surgieron en diversos territorios del Estado, ya en el tardo franquismo, trataban de dibujar -de forma esperanzada- un modelo deenseñanza público, democrático, co-educador, inclusivo, compensador, único y laico, además de un cuerpo único del profesorado, para una ilusionante democracia. Como se ha podido observar, no con demasiado éxito posteriormente.

Con el inicio de la Democracia formal (Transición), los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, junto a la ambigüedad constitucional y una voluntad política favorable a la confesionalidad del Sistema, da como resultado que no sólo haya religión de oferta obligatoria en todos los centros de enseñanza, públicos y privados. Sino que, además, el Estado financia centros dogmáticos católicos.

Financiación y privilegios actuales de la Iglesia católica en materia de Enseñanza

Como se indicaba al principio a la corporación católica, la Enseñanza le supone un “suculento negocio mercantil”, pero sobre todo “ideológico”.

Negocio ideológico:

En sus centros privados (la inmensa mayoría financiados con fondos del Estado) transmiten su ideario doctrinal y trasladan, con frecuencia, al alumnado mensajes falsos sobre la libertad de conciencia o leyes civiles que son aprobadas por la soberanía popular. Generalmente sobre cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la igualdad de sexo, los modelos de familia, el derecho a la libertad sexual de las personas, etc.

También lo hacen sus “delegados diocesanos”. Es decir, las personas que imparten religión en los centros de titularidad pública, nombrados por los obispados, cuyo salario paga el Estado y que supone más de 600 millones de euros al año, a los cerca de veinte mil “guardianes de la fe”.

También la transmisión de sus respectivos idearios doctrinales lo hacen las personas de otras religiones autorizadas a hacerlo en los centros públicos: islámica, las diferentes evangélicas, etc.

Negocio mercantil:

La Conferencia Episcopal Española (CEE), junto a las patronales de la Enseñanza privada católica, afirman que le ahorran dinero al Estado con sus conciertos de Enseñanza. Afirmación rotundamente falsa. Diferentes y muy rigurosos estudios demuestran que el costo de una plaza en la enseñanza pública es similar a la de un centro privado concertado.

Para financiar, a los centros educativos con ideario propio (católico) la cifra aproximada que se gasta el Estado (central y autonómico) supera los 4.300 millones de euros al año, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos. Además es previsible que conforme se vayan desarrollando los artículos 116, 117 y la disposición adicional 29 de la LOE (que no modificó la LOMCE), así como el proceso de privatización de la Enseñanza que con la LOMCE se viene produciendo, en unas CCAA más que en otras, el costo de esta financiación se dispare, de forma directa (conciertos) e indirecta (becas, exenciones tributarias, formación profesional, etc.)

Pero el gran negocio lo tienen por ejemplo, con las actividades y horarios especiales extracurriculares, con las clases complementarias, comedores, cuotas especiales, uniformes, material escolar, con la educación infantil, con una parte sustanciosa de la formación profesional, etc. Además de los suculentos beneficios que les suponen los muchos centros de élite, (los que no son concertados).

Ya no digamos de las Universidades católicas (que se han multiplicado en estos últimos años), además de los postgrados, masters, diplomaturas específicas, subvenciones públicas y privadas, y… con las becas, etc.

Y, por supuesto, con la venta de los libros de texto y otros materiales escolares a través de sus múltiples negocios editoriales, a todo tipo de centros, tanto públicos y privados. Ocupan más 50% de mercado editorial del libro y soportes informáticos de los programas oficiales.

Además de los “enredos legales” en exenciones tributaras de los que disfrutan, también a través de supuestos negocios camuflados como Enseñanza y fundaciones.

Segregación del alumnado por motivos de conciencia, que vulnera principios constitucionales.

La “segregación del alumnado” en las escuelas, desde tempranas edades, en función de las creencias o convicciones de sus familias y el impartir en las escuelas un contenido doctrinal que, a veces, infringe los Derechos Humanos y la libertad de conciencia, supone una arbitrariedad y un atentado a los principios de toda Educación inclusiva y democrática.

La presencia de la Religión católica y de otras religiones como asignatura de oferta obligatoria por los centros, aunque sea voluntaria para el alumnado, desde la educación infantil, hasta el bachillerato, pretende basarse en “el derecho de los padres a decidir el tipo de formación religiosa y moral de sus hijos” (artículo 27.3 de la Constitución española) cuando se refiere a los padres, se refiere también a los de cualquier convicción, no sólo los de convicciones religiosas. Y a esas familias no religiosas no se les respeta, generalmente.

Pues aun así, contradice el párrafo 2 de ese mismo artículo 27: que “defiende el pleno desarrollo de la personalidad, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos individuales del alumno y alumna”. Es decir a los “sagrados” Derechos de la Infancia, cuyos principios exigen que los niños y niñas tengan libertad para elegir sus convicciones.

Además de que los procesos reales de secularización de la sociedad española avanzan y cada vez menos alumnado, sobre todo en Secundaria, solicita religión.

La LOE (2006) y LOMCE (2013): Unas leyes confesionales.

La LOE siguió el objetivo confesional de leyes anteriores. Mantuvo la religión en los programas educativos y el régimen de conciertos para la enseñanza dogmatica. Además, 1, elevó a la categoría de “Servicio público educativo” (art. 108.4) a los centros privados concertados católicos (Vieja reivindicación de los Obispos). Y 2, en la disposición adicional tercera considera personal laboral a las personas designadas por los obispados para impartir religión. Ello hace que formen parte de la plantillas de los centros, influyendo -con su ideario religiosos-, en el proyecto y actividades de todos los Centros de Enseñanza.

La LOMCE afianza -aun más- los objetivos confesionales y de privatización y mercantilización del Sistema.

Además, a lo largo de los últimos años en los centros de Enseñanza, alentados por los “guardianes de la fe” (las personas que imparte religión), la simbología religiosa (católica) y las actividades de culto y rituales religiosos han ido creciendo (en algunos territorios más que en otros), sin que los poderes públicos hagan nada por evitarlo, ello significa un privilegio confesional más, con grave complicidad política y de algunos equipos directivos.

Infamia política, a modo de apostilla final

Es una infamia, que los poderes públicos recorten miles de millones de euros para la escuela de titularidad pública, que está establecida en todos los barrios y en el ámbito rural, que es donde residen las familias más desfavorecidas, donde la pobreza y desigualdad infantil crece hasta niveles insoportables y que, por el contrario, se trasladen esos recursos a laEnseñanza privadamayoritariamente católica, la inmensa mayoría establecida en los barrios y en los territorios más favorecidos, con la finalidad de engordar el suculento negocio de la Iglesia católica.

El enlace original: https://asturiaslaica.wordpress.com/2016/05/09/las-aulas-un-suculento-negocio-para-la-iglesia/

___

*Francisco Delgado fue diputado y senador, miembro del Consejo Escolar del Estado y presidente de CEAPA. En la actualidad preside la asociación Europa Laica. (www.laicismo.org)/ Publicaciones del autor relacionadas: La escuela pública amenazada. (1997). Hacia la escuela Laica. (2006). Evanescencia de la escuela pública (2013). La cruz en las aulas (2015)

Reformar la reforma implica junto a todo lo anterior, atender las áreas desatendidas, los grupos vulnerables, los espacios que se han mantenido en los márgenes del sistema, los grupos o agencias que se les ha golpeado o excluido como es el caso de las disidencias magisteriales, las disidencias universitarias, etc. Mirar lo no mirado implica una estrategia de inclusión verdeara, con el firme propósito de superar rezagos salir de zonas de bajo desarrollo y hacer transformaciones que nos garanticen cambios cualitativos que se hagan evidentes en el corto plazo.

Reformar la reforma implica junto a todo lo anterior, atender las áreas desatendidas, los grupos vulnerables, los espacios que se han mantenido en los márgenes del sistema, los grupos o agencias que se les ha golpeado o excluido como es el caso de las disidencias magisteriales, las disidencias universitarias, etc. Mirar lo no mirado implica una estrategia de inclusión verdeara, con el firme propósito de superar rezagos salir de zonas de bajo desarrollo y hacer transformaciones que nos garanticen cambios cualitativos que se hagan evidentes en el corto plazo.

Users Today : 9

Users Today : 9 Total Users : 35460788

Total Users : 35460788 Views Today : 13

Views Today : 13 Total views : 3420000

Total views : 3420000