Only an arts education can prepare students for the future

By Emily Gasoi & Sonya Robbins Hoffmann

There is broad acknowledgment that schools are playing catch-up as we head into the 21st century. Technology and resulting innovation are rapidly changing our culture, making it imperative that schools change as well. We don’t know what many of the jobs of the future will look like, but we do know which skills and dispositions will be critical in order for people to navigate this new world. As our learning institutions adapt, the emphasis placed on teaching content will be supplanted by a focus on teaching process.

Teaching and assessing skills gained through the arts, as well as in creative processes across other disciplines, will become the norm. Here are some examples of the kinds of demands we are already responding to in the 21st-century that compel us to advocate more and better arts education:

1. To sift through the constant flow of information, students need to develop skills to evaluate the quality and accuracy of content and recognize false information.

2. A wide variety of technology and media platforms necessitates the ability to think critically and work with a variety of tools.

3. Employers are demanding creative problem-solving skills, as well as the ability to self-direct and collaborate.

4. In a gig economy characterized by temporary projects and frequent shifts in occupation, students will be faced with both increased control of career path and no clear road map. Being able to imagine one’s path and to pivot as external realities change is critical.

5. In our global society, curiosity, flexibility, and particularly the ability to see multiple perspectives are necessary building blocks for interacting with other cultures.

As decades of arts education scholarship have shown, engaging in high-quality arts learning develops these important skills and dispositions. And there is now broad agreement that schools need to explicitly teach them, as evidenced by widespread practices to deepen social-emotional learning, global citizenship, and 21st-century skills in general education.

However, assessment of these skills is difficult. Content learning, focused as it is on studying a set body of information, is easier to assess than process learning, which engages students in an ongoing cycle of inquiry, experimentation, and refinement. In order to devise strong assessments for arts learning, educators must grapple with how exactly to gauge these skills.

In our work as consultants, we help schools and arts education organizations strengthen creative teaching and learning practices. We have learned that when we are helping to craft assessment tools, we are often also helping to revise curriculum. Devising effective assessments in this arena requires schools and arts education organizations to clarify what it is they want students to learn in the first place.

The school administration was eager to help teachers align their classroom practices and develop more substantive assessments that would bring cohesion to expectations for student learning, as well as to convey to families and other stakeholders—such as board members, community members, and students—the value of deep arts learning.

In this package, Education Week has convened a range of researchers, professors, and practitioners to argue their case for arts education’s path forward. Despite their many contrasting opinions, these experts all agree on one thing: Arts instruction is key to American schooling and is worth supporting, researching, and protecting.

This special section is supported by a grant from The Wallace Foundation. Education Week retained sole editorial control over the content of this package; the opinions expressed are the authors’ own, however

Though we’ve worked in a variety of settings, we share our work with this particular school because we have found that many other educational settings wrestle with similar issues when measuring learning in the arts. The steps we use to guide and improve practices may be helpful for schools or arts education providers looking to strengthen their assessment process:

• Clarify site-specific goals. We worked with the administration to understand its unique needs. In this case, that meant creating assessments that could be used to align arts instruction through developing process-based and cohesive arts curriculum.

• Surface existing values and practices. We met with all teachers and staff to learn about individual values and documented their language for describing practices and intended outcomes.

• Identify areas of cohesion and aspiration. We scanned transcripts from these meetings to identify shared language and desired outcomes.

• Create shared expectations. We shared our findings with the faculty to decide which outcomes they deemed most critical for students at a variety of developmental levels.

• Devise a site-specific assessment tool. We produced an assessment framework anchored to the National Arts Standards and tailored it to the school’s values, language, and practices.

• Foster ownership through ongoing refinement. Teachers were able to use this new tool to inform their curriculum development and assess student learning. That, in turn, created greater cohesion across arts classrooms.

While this work is not rocket science, it is also not easy. Developing strong, place-based assessments entails an investment of time and resources. But our future demands a dramatic shift in how we think about assessment, both in the arts and in education more generally.

Of course, this shift must happen in a way that does not diminish the beauty and mystery of creative processes. Fortunately, educators have a wealth of information to draw on as they move toward assessment in process learning. Where schools have thus far failed students, however, is in not making these values clear and coherent at the organizational level and explicit in all that teachers teach.

It is not only our schools that are dependent on this level of learning. It is our democracy writ large. If we do not teach students how to do this work in schools, how can we expect them to grow into thoughtful and engaged citizens?

Source:

http://www.edweek.org/ew/articles/2017/10/04/how-to-assess-arts-education–and-why-you.html

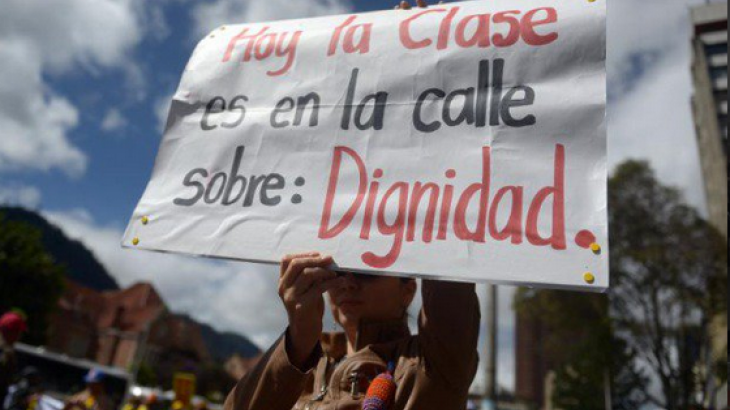

Foto Vía UNICEF

Foto Vía UNICEF

Users Today : 32

Users Today : 32 Total Users : 35460573

Total Users : 35460573 Views Today : 48

Views Today : 48 Total views : 3419530

Total views : 3419530