Brasil/Autor: Delmino Gritti. delminogr@gmail.com

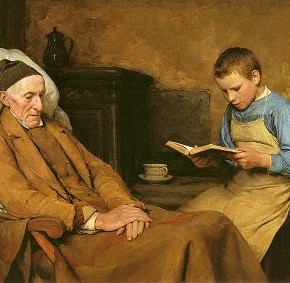

“El tiempo del viejo es el pasado (…) Mientras que el mundo del futuro está abierto a la imaginación, y ya no te pertenece, el mundo del pasado es aquel donde a través de la remembranza te refugias en ti  mismo, retornas a ti mismo, reconstruyes tu identidad, que se ha ido formando y revelando en la ininterrumpida serie de todos los actos de la vida, concatenados entre sí, te juzgas, absuelves ,te condenas, y también puedes intentar, cuando el curso de la vida está a punto de consumarse, trazar el balance final”.(Norberto Bobbio)1

mismo, retornas a ti mismo, reconstruyes tu identidad, que se ha ido formando y revelando en la ininterrumpida serie de todos los actos de la vida, concatenados entre sí, te juzgas, absuelves ,te condenas, y también puedes intentar, cuando el curso de la vida está a punto de consumarse, trazar el balance final”.(Norberto Bobbio)1

“Sueñan mucho los que han vivido mucho: los viejos”. (Antonio Porchia)

Las ciencias describen, pero no explican. Por esto es importante tener presente esta distinción, pues graves confusiones se han derivado por no tener en cuenta esta distinción.

Desde el inicio de la Edad Moderna, fascinadas por los sorprendentes resultados prácticos, que sus nuevos métodos descriptivos estaban posibilitando, olvidaron que estaban describiendo, no explicando, y que en su descripción estaban viendo sólo lo que sus respectivos de aproximación les permitían ver, y creyeron estar poniendo fin a todos los grandes misterios de la realidad. Acreditaron estar resolviendo las cuestiones que habían sido la razón de ser y el cometido de la filosofía y de la religión.

Las ciencias llegaron a considerarse, incluso, garantes de la felicidad de la humanidad. Y hoy dicen con más fuerza todavía por lo dicho arriba. Pero, la felicidad está íntimamente unida a la cuestión del sentido, y ésta no es siquiera rozada por la descripción científica. Todo estaba siendo explicado. El misterio del mundo que había hecho el ser humano antiguo contemplar el mundo con reverencial fascinación, estaba siendo violado. Con esta manera de actuar había confundido y nivelado equivocadamente, la descripción con la descripción. Y hoy lo hace más todavía con las nuevas ciencias hay quien sustenta que el reciente descubrimiento del genoma humano colocará fin las enfermedades que todavía nos afligen y neutralizará los desagradables efectos secundarios de la vejez. Así, la muerte parece ser cada vez más un fenómeno aséptico e impersonal.

La ciencia habla hoy en pistas de la inmortalidad. Descubrió el papel que desempeñan “los radicales libres” del oxígeno, subproductos del metabolismo y que son muy agresivos al material genético. El descubrimiento realizado por un grupo de investigadores ingleses y norteamericanos y experimentados en lombrices de la tierra y parásitos, fue bautizado con el nombre de “caenarhabditis elegans”. Una molécula que se protege contra el estrés oxidativo ha permitido alargar la esperanza de vida de las mencionadas lombrices y parásitos en un 67%. El elixir de la eterna juventud está a punto de ser descubierto, dicen ellos. Michael Zey, profesor de la Montclair State University afirma: “Creo que estemos golpeando las puertas de la eternidad”.

Tal vez, en un futuro próximo, a partir de la ingeniería genética el hombre deja de ser una creación de la naturaleza, del ocaso o de Dios (de acuerdo a las concepciones religiosas o filosóficas de cada uno), pasando a ser un artículo industrial. Las tentaciones que el inmenso poder de la biotecnología representa son irresistibles. ¿Qué podrá pasar? La ciencia aún se mueve sobre hipótesis.

En la medida en que aumenta la proporción de ancianos en la población, el problema de la vejez atrae la atención ansiosa de los investigadores médicos, demógrafos, psiquiatras, sociólogos, reformistas sociales, políticos, y futurólogos (y hoy en Brasil y en varios países del mundo la cuestión de la reforma de la Previsión de Seguro).

Se atribuye falsamente a la medicina moderna un aumento de la expectativa de vida, y, por otro lado, ella dice que tiene el poder de extender la vida aún más y de abolir los horrores de la vejez. Se sabe también que desde 1978 han surgido 30 nuevas enfermedades y reaparecido algunas que estaban controladas. En verdad, el aumento de la expectativa de vida es consecuencia de un estándar de calidad de vida más ele vado.

vado.

De acuerdo con los hindús, sólo al cabo de cien años el ser humano está en condiciones de morir naturalmente, esto es, puede morir sin agonía (que en griego quiere decir lucha), sin enfermedad, porque si alguien muere de una enfermedad es como si muriese devorado por un tigre o ahogado en un rio.

Este discurso dominante sobre la vejez es en realidad un discurso social biologizado que tiende a naturalizar la vejez para mejor olvidar o negar su naturaleza sociopolítica. Al naturalizar la vejez estamos olvidando que una buena parte de nuestros semejantes pasa su corta y explorada vida arrastrándose como gusanos, mientras que unos pocos sueñan con la inmortalidad.

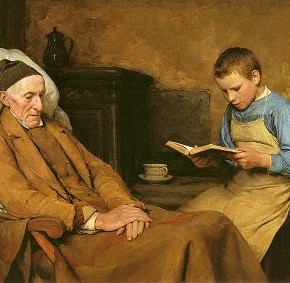

En las comunidades primitivas indígenas, y en el oriente en algunos pueblos, los viejos casi siempre fueron y son partes vitales de la vida comunitaria. Vivían y viven rodeados de niños. Estuvieron y están siempre presentes en todo lo que sucede y de esta forma se dice que el anciano vuelve a la infancia. Juan Goytisolo, refiriéndose a las personas viejas en los países árabes y específicamente en Marruecos dónde él vive más de veinte años, dice (…): “En Marruecos cuando ves, por ejemplo, una persona abandonada es porque no tiene familia. He vivido bastantes años en EUA y he podido ver la terrible soledad de los viejos. Muchos solo son visitados por sus hijos una vez al año, el día del padre o de la madre. En cambio aquí, los jóvenes viven con sus padres y abuelos, incluso con sus madrastras y padrastros. A nadie se le pasaría por la cabeza abandonar a una persona vieja. Ellos envejecen y no se pudren. Persona vieja en árabe es sinónimo de persona sabia y depositaria del saber. Allí no existe la excrecencia denominada “asilo de viejos” o “casa de reposo”. Los viejos quedan con la familia hasta el último suspiro”. Entre ser pobre en Marruecos y ser pobre en EUA no hay menor duda que es mucho mejor lo primero. El pobre siempre ha tenido un estatuto muy definido dentro del islam: la sociedad se ha hecho cargo de él, se le respeta y la gente es muy caritativa. En EUA, la gente que está tirada en la calle no puede esperar nada de nadie. Hay una indiferencia total”.

Para la cultura y sociedad occidental, esto tiene una connotación negativa porque lleva a suponer que la infancia es cosa subalterna e incapaz, y la madurez es cosa digna.

En la vejez

El rostro ya no tiene más residencia.

Sólo en la vejez conocí el brío

De vivir poco a poco.

Partimos cuando nacemos,

Andamos mientras vivimos

Y llegamos

Y el tiempo que fenecemos

Así que cuando morimos

Descansamos. (Carpinejar)

Cuando las personas no tenían tareas para realizar, siempre se sentían felices pasando horas sentadas conversando en paz consigo mismas y con el mundo. ¿Por qué hoy tenemos que mantenernos siempre ocupados o entretenidos? Inclusive así, nos sentimos muchas veces anestesiados, desasosegados, aprehensivos e irritados porque el tiempo para el occidental es multiplicativo. Para el oriental, el tiempo es cíclico.

El miedo de nuestra soledad sólo puede ser vencido después de un cuerpo a cuerpo con la desnudez total del alma. “Hacer horas”, decimos cuando no tenemos nada que hacer. Pausa de espera o vacío no previsto, para eso hay lugares idóneos, que lo digan los que frecuentan los bares, por ejemplo, aunque allí el tiempo muerto acabe muchas veces en tiempo vivo e inclusive puede dejar de ser espera. Lo bonito en esas horas es ver el tamaño de la amistad y la reserva de humor que uno tiene. Para muchos, los bares son realmente como navegaciones muy personales. Nadie está libre de tropezar con algún poeta o hacer posible una nueva amistad. ¿Por qué no?

Hay bellezas en todas partes, pero hay más belleza en los lugares donde experimentamos esa sensación de alivio que consiste en no tener que retrasar los propios sueños a un futuro incierto que se distancia inexorablem ente. Creo también que es preferible y mucho más enaltecedora una soledad repleta de recuerdos de que una promiscuidad física opaca e insignificante, oyendo palabras vacías, inútiles. Pienso que este ruido del alma nos hace bien y nuestro corazón se reflejará en nuestro rostro y en nuestros ojos habrá una fiesta para exponer nuestra locura, la desnuda, para compartirla con tod

ente. Creo también que es preferible y mucho más enaltecedora una soledad repleta de recuerdos de que una promiscuidad física opaca e insignificante, oyendo palabras vacías, inútiles. Pienso que este ruido del alma nos hace bien y nuestro corazón se reflejará en nuestro rostro y en nuestros ojos habrá una fiesta para exponer nuestra locura, la desnuda, para compartirla con tod

os. Tal vez estemos todos haciéndonos esto todo el tiempo. Tal vez algunos se revienten, sean sofocados, exploten. Sea esa condenación o nuestra busca de santidad y el corazón crecerá de todos lados. Bruna Lombardi en su bello libro “Diário do Grande Sertão”, dice: “No cultivar la expectativa del miedo o del cansancio. Si usted escala una montaña enorme, no puede quedarse mirando para arriba, para lo que aún falta por subir, ni mirar para abajo que puede dar vértigo. Uno se concentra dónde está en el momento del próximo paso. La vida es aquí y ahora, para abajo no miro, para arriba no puedo ver. Disfruto el placer del trayecto. Hacer e ir haciendo”2.

Vivir felices, todos nosotros lo queremos, sin embargo, descubrir lo que hace la vida realmente ser feliz, pocos lo buscan como debería ser o si lo buscamos, muchas veces nos encontramos perdidos frente a esta avalancha de “píldoras de la felicidad” que esta sociedad de consumo ofrece e impone. Hay un proverbio chino que dice: “Si usted quiere ser feliz por una hora, coma bastante. Si usted quiere ser feliz por un día, beba bastante. Si usted quiere ser feliz por un mes, cásese. Pero si usted quiere ser feliz para siempre, Plante.” Recuerdo también a Alfonso de Aragón, sabio español que para amenizar la “vejez” tenía la costumbre de decir; “La vejez es admirable en cuatro cosas: en la leña que se ha de quemar, en el vino que se ha de beber, en los amigos que merecen confianza y en los libros que tenemos que leer...”3

He aquí un bello poema de Adelia Prado en lo que dice respecto a “hacer horas”:

En las plazas

Los viejos aparecen como gatos

Cuando hay sol

¿Quién adivina su biografía?

Viudos y jubilados

Forman grupos en bancos

Donde antiguamente se sentaban los

Enamorados.

Conversan,

Llenos de certezas y mohos y

Prudencia que los años les enseñaron.

En los jugos de cartas

En los jugos de cartas

Forman archipiélagos de conspiración de naipes,

Ajenos a la alegría que anda a su alrededor,

Matando el tiempo que les queda.

Consumidos por la flema y cautelas

Entregados están a una

Estancada obstinación.

La edad no les dará más

Triunfo en su vida

Con sensatez y resignación,

El horizonte es breve.

Entregados a una

Confabulación marginal

En el tope del mundo

Que ya no les pertenece y

Rumiando la inmensa soledad

Y esperar la llegada de la gran sombra. 4

Los griegos llamaban la muerte de hermana del sueño e hija de la noche. Ella es una mujer de la familia. Comemos con ella. De ahí a juzgarla simple, compartible e incluso amable.

Los pueblos que más miedo tienen a la muerte son los de culturas más jóvenes, que hace poco que se han asomado a la historia. Los pueblos más antiguos tienen más familiaridad con la muerte, la han exorcizado con los ritos, con las fiestas, con los mitos. Los pueblos más jóvenes, que carecen de semejante familiaridad, toman vitaminas, emanan energía pero luego están aterrorizados por los microbios.

Concuerdo que es gracioso pensar que lo que hay de más interesante en la vida de un ser humano es la muerte, y, en una obra, su interrupción. El sufrimiento y la muerte tienen la cruel verdad de restaurarnos a nosotros mismos. Porque, como dice L. Wittgenstein, “la muerte no es ningún acontecimiento de la vida. La muerte no se vive”. Sabemos que se debe morir, ¿por qué escogemos caminos tan desagradables para llegar a la muerte? Solo captando mejor el sentido de la muerte podrá el ser humano apreciar mejor la vida.

Recuerdo aquí un pasaje de la vida de Alexandre Dumas, escritor francés. Decía que no tenía miedo de la muerte. “Ella me será suave”, decía, “porque yo le contaré una historia”.

Mientras más civilizados somos, más rechazamos la muerte. Para el hombre del campo y para los antiguos habitantes de la tierra, e indígenas de nuestra América, la vida y la muerte estaban situadas en el mismo plano.

El hombre de la ciudad, al contrario, deja de lado la muerte, la esquiva y aún más: ahora la muerte es administrada por la medicina que es su burocratización. La muerte fue substituida por la muerte clínica, solitaria, vergonzosa y absurda. El hombre moderno nace en el hospital, es atendido en el hospital, cuando está enfermo es examinado en el hospital para comprobar si está con salud y es devuelto al hospital la mayoría de las veces para morir.

Rilke, sintiendo la muerte aproximarse, pidió a su enfermera “Niké” (Wonderly Volkar) que le ayudase a tener una muerte adecuada: “No quiero la muerte de los médicos -quiero mi libertad. Ayúdame a morirme de mi muerte”.

Señor, da a cada cual la muerte que le es propia

El morir que da aquella vida nace

En el que tuvo amor, sentido y pena.

¿De dónde proviene el miedo a la muerte?

Para los pueblos pre colombianos de América, los abuelos, los ancianos nunca hablaban de la muerte como estado. La muerte era la continuación de la vida. Enseñaron que “somos una semilla” que determinado momento, cuando cumplimos nuestro ciclo “sobre” la Tierra Madre nos reincorporamos al vientre o corazón fresco y fecundo de Ella para seguir subsistiendo en interrelación en todo y con todos. No existe la muerte como castigo o fracaso, sino como un “retorno” al útero materno para emprender otro ciclo de vida, y posibilitar así otras formas de vida. Por eso celebran ese paso del cierr e del ciclo de la vida “sobre” la tierra para reincorporarse al vientre materno, sin separarse de la comunidad humana-cósmica.

e del ciclo de la vida “sobre” la tierra para reincorporarse al vientre materno, sin separarse de la comunidad humana-cósmica.

El cristianismo inculcó que la muerte es consecuencia del pecado. Que el pecado se castiga con el infierno. Por tanto, muerte e infierno son casi la misma tribulación. Para el cristianismo la muerte es un fracaso y para el sistema capitalista también, Un final, una anulación de la vida. La muerte es mala y la vida es buena. Ambas, excluyentes entre sí.

Este maniqueísmo dualista de origen platónico, fue transportado por San Agustín en los primeros siglos en el corazón de la doctrina cristiana. Este maniqueísmo platónico quita la paz a los occidentales cristianos o no cristianos.

Lo más triste es que ese miedo a la muerte, implantado

en la estructura psicológica individual y colectiva de las personas, es hábilmente utilizado por los administradores del miedo. De esta forma tienen de rodillas a pueblos enteros habitados por el miedo a la muerte.

La muerte hoy no es más un desenlace natural, pero es la falencia de la técnica. Nuestro encuentro con la muerte tiene mucho a ver con la forma como fue nuestra vida. Y de acuerdo con José Martí, “la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida”.

Por esto que el dicho hombre civilizado, principalmente el occidental, al sentirse mal, busca luego al médico, al farmacéutico. La verdad es que, se trata del terror al dolor al sufrimiento. El sufrimiento nos enseña mucho porque el dolor fertiliza. Solamente con el dolor y el sufrimiento nos aproximamos a la verdad de nuestros semejantes y sólo entonces nuestra vida será digna y bella. En el viaje adentro nunca se pierde el camino.

Es natural temer la muerte. Y en esta sociedad capitalista tecnocratita que eliminó completamente el sentimiento de lo sagrado, de la solidaridad, el temor es aún mayor. La vejez inspira aprehensión no sólo porque representa el inicio de la muerte, más porque las condiciones de la mayoría de las personas mayores hoy se ha deteriorado muchísimo por causa de este sistema perverso. No obstante, esta sociedad altamente tecnificada, que siempre dice que el desarrollo tecnológico va a dar respuestas a todas las necesidades del ser humano, lo que vemos cada vez más es más miseria moral y social.

La actual civilización tecnológica global se vuelve cada vez más hostil a todas las formas de vida, excepto tal vez a los más resistentes ratones de alcantarilla y de muelle, otros parásitos variados y aquellos pocos prodigios bacterianos que pueden sobrevivir incluso en basura altamente radioactiva. La tecnología actual intensificó tanto la velocidad y la magnitud de los retornos de la consecuencia, que la tierra podrá realmente ser inhabitable si los procesos que la historia humana ha dominado no cambia ahora. Y mucho antes que el planeta se vuelva inhabitable, quedaría sumergido en una insatisfacción tan penetrante que el desasosiego social alcanzaría proporciones descomunales. Recuerdo lo que dice el gran jefe Seatle (era sabio, bondadoso y tenía espíritu) en un discurso para los blancos -sobre la tierra y el respeto que ella merecía: “Vosotros debéis enseñar a los vuestros que la tierra, bajo sus pies, es hecha de cenizas de nuestros abuelos. Para que ellos la respeten, decid a vuestros hijos que la tierra es rica de vida de nuestro pueblo. Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros le enseñamos a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le sucede a la tierra les sucede a los hijos de la tierra. Cuando los hombres hacen escaras en la tierra es sobre si propios que hacen escaras”.

Frente a esta realidad tan atroz que vivimos hoy, podemos concluir diciendo que todo lo que esta sociedad súper tecnificada produjo irá a tragarnos. Ustedes de la civilización morirán sofocados por la basura que producen, como concluyó el indio Seatle.

En la relación muerte y naturaleza, cito dos ejemplos de muertes bellísimas y serenas: Guy de Maupassant quería que lo pusieran en contacto directo con la tierra, con los árboles y con los perros. Deseaba que después de la muerte su cuerpo fuese a reunirse con la madre Tierra, para que, como había escrito hace poco frente a los despojos de Víctor Hugo, “las raíces de las plantas y de los árboles viniesen a buscarlo, pegándolo, transformándolo hasta la superficie y poniéndolo nuevamente en contacto con el Sol y con la brisa”. Lo mismo quiso José Lutzenberger, ecologista que luchó mucho para que el ser humano respetase la naturaleza.

El hombre primitivo sintió haber cumplido su tarea, estando preparado para aceptar la vejez y la muerte: envejecer bien como los elefantes que no se quejan del peso de los años, ni de las arrugas que tienen, y cuando perciben la hora de la muerte, caminan pausadamente para cierto lugar- “el cementerio de los elefantes”- y ahí mueren completamente con grandeza existencial, sólo a los grandes permitida.

Clarice Lispector toca justamente en esta grandeza existencial al decir: “¿Conseguiré captar el regocijo infinitamente dulce de morir? Ah, como me inquieta no conseguir vivir lo mejor, y así poder en fin morir mejor. Como me inquieta que alguien pueda no comprender que moriré en una ida para una tonta felicidad de primavera perfumada de amor. Muerta y exhalando el alma viva.”5

No comprendemos la muerte, sólo debemos aprender a aceptarla. La historia de Edipo y la Esfinge tiene algo a decir al respecto. Ella había provocado una peste en la tierra y la única manera de erradicarla era resolver el enigma propuesto por ella: “¿Qué es lo que anda con cuatro piernas, después con dos y enseguida con tres?” Respuesta: “El hombre”. El niño gatea con cuatro piernas, el adulto anda con dos y cuando viejo usa un bastón.

El enigma de la Esfinge es la imagen de la propia vida a través del tiempo: infancia, madurez, vejez, muerte. Cuando enfrentamos y aceptamos el enigma de la Esfinge sin miedo, la muerte no interfiere más en nosotros y la maldición de la Esfinge cesa. El dominio sobre el miedo a la muerte es la recuperación de la alegría de vivir. Sólo llegamos a experimentar una afirmación incondicional de la vida después de que aceptemos la muerte no como algo contrario a la vida, y sí como un aspecto de la vida. Con esta visión estaremos buscando una experiencia de estar vivos, de modo que nuestras experiencias de vida en el plano puramente físico tengan resonancia en el interior de nuestro ser y de nuestra realidad más íntima, pues solamente así podemos sentir el encanto de estar vivos y poder continuar solidario con los otros.

La conciencia de la muerte hace madurar nuestra vida, por esto deberíamos reflexionar un poco más sobre el asombro de que hayamos nacido y que es tan grande como el espantoso asombro de la muerte. Así, nuestra sabiduría no será una meditación sobre la muerte, y sí sobre la vida. Y nuestro tiempo será un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. Por esta razón, la vida nunca debería dejarnos indiferentes. Y al preguntarnos si la vida tiene sentido, lo que debemos saber es si nuestros esfuerzos morales serán recompensados, si vale la pena trabajar honradamente y respetar al prójimo, ser solidario o si es lo mismo que entregarse a vicios criminosos, en una palabra, si creemos en algo más allá de la vida o apenas en el sepulcro. E incluso no creyendo en algo más allá, respetar o los demás, trabajar honradamente, ser solidario debería ser natural e intrínseco al ser humano.

Hay un proverbio chino que dice: “La muerte del cuerpo es menos dolorosa que la muerte del corazón”. Hay también un texto muy importante en la filosofía: “Diálogo de Meneceo e Epicuro”. Meneceo dice a Epicuro:

_Así es, en efecto maestro, puesto que, según lo que expones, no procede temer la muerte desde que se la exhibe como el no tener sensaciones. Si vivir es precisamente tener sensaciones, si vivir es sentir, no hay razón para temer lo que no se ha de sentir. La muerte, por así decirlo, no se topa con nosotros, o para expresarlo con palabras, para nosotros no es.

_Epicuro. Por cierto, Meneceo. El estado de muerte no es susceptible de ser vivido. Aceptado esto, no se ve razón para tenerle miedo. Mientras soy, mi muerte no es, y cuando la muerte es, yo no soy. ¿Cómo ver entonces en la muerte un motivo de temor, querido Meneceo?6

La muerte no es un acontecimiento de la vida, no se vive la muerte. Si entendemos la eternidad no como una duración temporal infinita, y sí como una intemporalidad, entonces vive eternamente aquel que vive en el presente. La aflicción por la muerte no es, en absoluto, lo mismo que el confronto con la muerte. Las personas mueren todo el tiempo en el mundo entero, sin embargo, ¿cómo es posible que tan poca gente tenga sabiduría?

El hombre moderno se siente cada vez más perturbado. ¿Por qué será? ¿Falta de realización personal? ¿No empleó bien su cuerpo? ¿No ganó suficiente dinero? ¿No llenó su vida de otra forma, con otros valores?

La muerte está todos los días en los periódicos y en la TV. La muerte como espectáculo para dar audiencia, por lo tanto, meras estadísticas: es la trivialidad de la muerte. Necesitamos verla de otra manera y tengamos cuidado: la vida y la muerte no son lo que se lee cada día en los periódicos y vemos en la TV.

Los antiguos sabían morir. Elevarse por encima de la muerte fue el ideal constante de su sabiduría. Para nosotros que nos consideramos modernos y posmodernos, la muerte es una sorpresa horrible.

En la Edad Media se vivía el sentimiento de la muerte con una intensidad única. Sin embargo, supo incorporarlo, con fuerza especial al tejido íntimo del ser. Nadie intentaba tramas con ella. Con el Renacimiento comienza el eclipse de la resignación. De ahí la aureola trágica del hombre moderno, preocupado constantemente con la ciencia para suprimir la muerte. Y lo que vemos es un embrutecimiento del espíritu reduciendo su conciencia metafísica.

“Nada revela mejor nuestra decadencia que el espectáculo de una farmacia: todos los remedios que se quiera para cada uno de nuestros males, pero ninguno para nuestro mal esencial, para aquel del que ninguna invención humana puede curarnos”, así se expresó Emil Cioran.

Como seres humanos dignos, la muerte debería ser así: un cielo que poco a poco anochece y uno ni supiese que era el fin. Y como dice João Silvério: “Frente a todo esto, que Dios me dé la gracia de morir emocionado frente a la vida. Conmovido con la despedida. Enteramente encantado con la luminosidad del adiós. Querer morir sin desolación, lanzando al mundo una última mirada de encantamiento, y tal vez de compasión. Porque es tan frágil el mundo. Gracias a Dios que la vejez enseña a vivir de la nostalgia. Y las lágrimas que son tantas, también deberían ser lágrimas suaves, de una tristeza legítima, a la cual tenemos derecho. Tendrán el gusto de nuestra vida vivida profundamente.”7

Para el Occidente, es obvia la calendarización de la historia: creemos que lo que ha ocurrido una vez ocurrió sólo en ese momento y que nada tiene que ver con el momento siguiente. El terror en relación a la vejez está relacionado también con la pérdida de tiempo, tiempo humano que se transforma en valor designado por dinero. Tiempo es dinero. Por lo tanto, el tiempo es mercadería esencial del capitalismo y el dinero es la forma de medirlo y explotarlo.

Para las personas viejas, perder tiempo “sin valor” es la manera más digna y honrosa de perderlo.

Para la cultura indígena el tiempo tiene otra naturaleza, otra rapidez y lentitud y esto es uno de los secretos de la resistencia cultural y de la capacidad combativa de esos pueblos. Para ellos el pasado se encuentra en otra dimensión que sigue coexistiendo con el presente. La memoria indígena es un proceso de revitalización del pasado. El pasado es una fuerza que se mantiene viva. En esa otra dimensión del mundo el tiempo no transcurre, es simultáneo, y por ello el pasado convive con lo que están viviendo en el momento.

Hablar del pasado no como algo muerto y olvidado, sino más bien como algo que llevamos con nosotros, que fecunda el presente y hace atractivo el futuro. La memoria no se debe dejarla en paz, dejarla descansar. Es necesario sacudirla antes que nos lleve al olvido y al confort.

El futuro no es lo que va a suceder, es aquello que hicimos y hacemos ahora, está presente en el presente. El pasado sólo tiene sentido cuando vivo. El verdadero pasado no es aquello que no existe más, es aquello que conserva un sentido para nuestras vidas de hoy. El futuro es una morada y no hay olvido capaz de demolerla. Dice un proverbio de la región de los mares Caspio y Negro: “Nuestro futuro es como los cuernos del caracol; se retraen cuando tocan alguna cosa, y sólo consiguen ver cuando están completamente estirados”. El pasado no como algo muerto u olvidado, sino como algo que llevamos con nosotros, que fecunda el presente y vuelve atractivo el futuro. El futuro, decimos que no es nuestro porque depende de múltiples circunstancias que escapan a nuestra decisión. Por otro lado, no debemos considerarlo totalmente extraño, como si no pudiésemos influir sobre él, como si todo fuese impuesto desde afuera de nosotros mismos. Aceptando esto estaríamos anulando completamente nuestra libertad. Y de nuestro pasado tenemos que pensar lo que dice Alceu A. Lima: “El pasado no es aquello que queda de lo que pasa, es aquello que queda de lo que pasó”. Así, nuestra memoria no será una facultad de retención pasiva de aquello que fue, sino la aplicación al pasado de una voluntad de orden que aplaca disonancias, que disuelve y enmienda para él el mal que en el pasado hubiera. El trabajo de la memoria es conservar estas prodigiosas cosas, defenderlas del desgaste banalísimo del cotidiano con garra, porque tal vez no tengamos otra riqueza mejor. Recojámonos a un diálogo interior que intente adivinar otros diálogos, que prevea preguntas y construya respuestas. Y tal vez las respuestas no sean tan importantes como las preguntas. Miremos de forma demorada dentro de nosotros sin esperar respuestas de políticos, economistas. Quieta dentro del capullo la larva se prepara para volverse mariposa. Y así envejecer poco a poco, y cada día aprender algo nuevo.

La memoria honrada de las cosas bien hechas por mucho tiempo permanecerá. La verdadera memoria será entonces quedar en la memoria de aquellos que dejamos por la buenas obras que hicimos. Esta debería ser siempre la herencia a dejar. Permanece eterno lo que la memoria ama. No hay identidad sin memoria. Si no se recuerda lo que se es, no se sabe lo que se es. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.

El silencio que mantenemos con relación a lo que sucede y sucedió equivale a la muerte y olvido. Por esto que en la mitología griega se colocaba el río de la Memoria (Mnemosine) junto al río del Olvido (Leteo) porque, Muerte, Memoria y Olvido ajustan la tríade primordial de la condición humana.

Para los griegos, la Memoria era como la madre de todas las musas. En esta condición estará siempre junto a Zeus para engendrar a las nueve musas, comienzo y origen de la experiencia humana. De esta forma la Memoria preserva y enseña.

Hay personas que en la vida nunca se enternecieron, ni se emocionaron, ni lloraron con otros, ni perdieron la razón por gusto, ni dijeron palabras dulces y aromáticas, ni arrullaron como un palomo todas las veces que deberían haberlo hecho. Si esto pasó con nosotros, hagámoslo ahora, no por arrepentimiento o porque dejamos de aprovechar la vida, sino porque esto nos vuelve plenos. Ser realmente humano es eso.

Nuestros actos son como los al imentos, y los pensamientos y los sentimientos son las especias. Quien salar o condimentar un dulce con vinagre tendrá problemas.

imentos, y los pensamientos y los sentimientos son las especias. Quien salar o condimentar un dulce con vinagre tendrá problemas.

El tiempo, cuyos estragos continuos, segundo a segundo nos van convirtiendo en otros sin que lo percibamos por causa de nuestro trato diario. Por casualidad, él nos impide que muramos de tristeza y nos permite conservar la ilusión de que somos unos eternos adolescentes a quien todo le puede ser perdonado.

Percibimos que estamos envejeciendo en el cruel y verídico espejo de los otros. Y cuando nos miramos en nuestro espejo diario, cuantos monólogos, ¡cuánta habitada claridad sentimos! Después de conducir para abajo nuestras raíces, llegamos al lugar de donde partimos: ¿De quién son estos ojos que nos absorben? ¿Estas marcas de cansancio tan largo? ¿Somos nosotros mismos? ¿Cómo nos ven los otros? Ah, ¡cuántos recuerdos mezclados y confundidos en el arca confusa de la memoria! No somos apenas el instante que nos contemplamos en el espejo. De otras imágenes pasadas que recordamos, somos nostalgia y la certeza de otras futuras que adivinamos. Muchos rostros, todos tenemos, en estantes giratorios, a cada momento mostramos un rostro, mostramos la máscara que llevamos como defensa.

Yo tengo sesenta, setenta años. ¿Será verdad que los tengo? De qué modo: ¿yo los tengo o ellos me tienen? ¿Los pierdo o ellos mismos me pierden? ¿Por qué debería ser la muerte la única realidad mortal?

En verdad, el espejo es un objeto, un instrumento muy útil en la teoría del conocimiento. A pesar de todas estas marcas y recuerdos, debemos continuar soñando porque el sueño no es apenas una comunicación y (a veces una comunicación codificada), es también una actividad estética, un juego de la imaginación, y ese juego tiene por sí mismo un valor. El sueño es la prueba de que imaginar, soñar con aquello que no sucede es una de las más profundas necesidades del ser humano. Los chinos dicen que hay una manera de que usted se enferme: negar su sueño. Un ser humano que no se alimenta de sueños envejece muy deprisa.

Busquemos en el arte, en la amistad, en la solidaridad, la fuerza para poder mirar la muerte en la cara y preguntarle donde está su victoria. Oh, muerte, ¿por qué te atreves tanto en nosotros, que ni pequeños nada somos?

Que nuestros placeres no sean de pasividad o de evasión que no pasan de compensaciones y sí placeres activos, creativos, que sean la celebración de la vida, la creación alegre de una vitalidad interior explotando en una lectura, en una danza, en un canto, en la convivencia amiga en la solidaridad como símbolos del acto de vivir. Así, “la vida sólo es posible reinventada” como dice Cecília Meireles. Y cuando nuestro corazón habla, no es conveniente que la razón haga objeciones. Solamente corazones niños ven cosas indecibles, dicen cosas invisibles. Y el nuestro es una permanente pregunta sin solución.

Es necesario convencernos de que se vive cuando se está soñando y se sueña cuando se vive. No puede tener esperanza quien no tiene recuerdos. Es el camino recorrido que nos da fuerzas para recorrer lo que falta.

Que nuestra casa sea el espacio de los recuerdos y donde vive nuestro corazón. Antiguamente el ático era lleno de cosas y la fantasía nos acompañaba siempre. En este espacio, nuestro ser sentía el silencio y abrigaba los sueños. De mi antigua casa siento el calor color de brasa que viene de los sentidos al espíritu. La experiencia de la memoria profunda de la recordación, el hombre moderno no la considera más necesaria. Quien sabe escuchar la casa del pasado tendrá ecos.

Tengamos entonces aquel estado de espíritu agradable y soñador de los días de lluvia en los que se escuchan melodías en las gotas y así perseguiremos con placer viejos recuerdos.

La vida es una bolsa elástica donde cabe todo, hasta la muerte. La vida adquiere más valor cuando se comienza a comprobar que se está haciendo su viaje de regreso.

Últimamente he mirado mucho para dentro de mi corazón. Esto quiere decir que estoy maduro: lo suficiente para no privarme de mirar con persistencia para atrás. Miro mi corazón y veo a los compañeros y compañeras que en él habitan y por esto, contemos nuestros jardines por las flores, nunca por las hojas que caen. Contemos nuestros días por las horas alegres y olvidemos por completo las nubes. Contemos nuestras noches por las estrellas, no por las sombras. Contemos nuestras vidas por las sonrisas, no por las lágrimas. Y alegremente, con el correr del tempo, contemos nuestras vidas por lo que hicimos y no por los años.

Se dice que la vida es un vaivén entre a remembranza y la esperanza. Por lo tanto, un viejo no se improvisa: se va haciendo desde niño, desde joven, desde adulto.

“Cuando se habla en cumpleaños y digo que tengo 65 años, este número es abatido por la suma, uno a uno, de los años que van desde el día de mi nacimiento, en 1940, hasta hoy .La cuenta está correcta, pero el resto está errado, como dice Rubem Alves en su bello libro “Retorno e Terno”. Pues 65 años son, precisamente, los años que no tengo. Sesenta y cinco son los años que ya pasaron, años con los que

no puedo contar más y que no se encenderán más como palos de fósforos rascuñados. Los años de una vida nunca se suman; ellos siempre se sustraen.

-Así, la pregunta correcta a ser hecha en un cumpleaños, no es “cuantos años usted está cumpliendo”, y sí, “¿cuántos años está des cumpliendo?”. Y las respuestas, para que sean verdaderas, tendrán que asumir la forma de “yo no tengo 25 años”, “Yo no tengo 37 años”, “Yo no tengo 72 años”.

Pienso que deberíamos invertir el ritual. En la sala oscura y silenciosa un fósforo es rascuñado y una vela es encendida, vela que ningún soplo va a apagar, y que va a quedarse brillando por todo el tiempo que dure la fiesta. Con el encendido de la vela explota la alegría, no por los años que fueron deshechos, pero por aquellos a la espera para ser vividos. Al contrario de soplar la vela, encenderla”.8

De alguna cosa han de valer las cicatrices. La herencia que dejaremos será el recuerdo del amor que tuvimos a los otros, la lucha por la verdad, justicia, libertad, la tríade bendita que justifica el pasaje de cualquier ser humano por este mundo. Así, seremos como río feliz al ir de encuentro al mar y desaguar y, en largo océano eternizar.

Tener presente que la suprema fortuna es saber valientemente merecer la vida, y la suprema desgracia es cobardemente no saber perderla. Llorar por dentro será la única manera que tenemos de aliviar y ocultar el desespero. Seremos entonces como los árboles altos que sólo resisten al viento cuando tienen raíces profundas. Inclusive no encontrando respuesta a muchas preguntas de la vida, esta será nuestra fuerza para continuar andando. Y el punto culminante de esta vida será la comprensión de la vida. De este modo, nuestra sabiduría será el arte de emplear bien la ignorancia, quiere decir, el uso adecuado de nuestros errores.

Saber no es dar respuestas, sino preguntar a través de las dudas.

Soy una pregunta.

¿Quién hizo la primera pregunta? ¿Quién hizo el mundo?

Si fue, ¿quién hizo a Dios?

¿Por qué se muere?

¿Por qué se ama?

¿Por qué hay infinito?

¿Por qué existo?

¿Por qué hago preguntas?

¿Por qué no hay respuestas?

¿Por qué yo podría preguntar indefinidamente por qué?

¿Y por qué debería parar de hacer preguntas?

¿Por qué? 9

Somos el aliento efímero formado por aquello que amamos, por aquello que los amigos y amigas nos amaron y en nuestra memoria dejaron. De esta forma, ser viejo no será un estigma. Será como el ánfora de barro que ya no retiene más la alegría y la propaga para que el cotidiano no sea banal.

No esperemos nada de este mundo. El mundo para esta sociedad sólo tiene sentido como espectáculo. Reservemos nuestras lágrimas para algunos versos de Dante, Manuel Bandeira, Mario Quintana, para la multitud de mendigos a quienes aún les sobra el gesto de poner las manos en la basura. Podremos cambiar un poco el mundo si lo contemplamos con una mirada de solidaridad, emoción o de compasión. Sócrates, indagado sobre a que debían oler los viejos, respondió: “Ternura, bondad”.

El humor en la vejez también es necesario. “Bendito aquel que aprendió a reír de sí mismo, porque siempre estará entretenido”, dice John Powell. Y más que esto, “si pierdes la capacidad de reír pierdes la capacidad de pensar”, dice Clarence Darrow.

Quien se toma demasiado a serio corre el riesgo de parecer ridículo. No sucede lo mismo con quien siempre es capaz de reír de sí mismo.

Gracias al humor percibimos lo irracional en lo que parece racional; lo sin importancia en lo que parece importante. El humor tiene necesidad del contraste: es una doble mirada sobre los acontecimientos y sobre la vida. Una simple mirada solo ve las apariencias y produce de manera inevitable también fanatismo, o, más frecuentemente, las dos al mismo tiempo. Una sonrisa es la curva más bonita en el cuerpo de cualquier persona, sea joven o vieja.

Para los orientales, transmitir una enseñanza a través del humor es un arte, desconocido para nosotros occidentales, marcados por un racionalismo torpe.

En la medida en que nos tornamos adultos, perdemos la relación con lo suave, lo flexible, con la risa, con el juego. Ahí está el sentido del humor para recordarnos que crecer y tornarse adulto no implica que el mundo y la vida sean solamente seriedad, que vivir no es sinónimo de ausencia de humor, ausencia de risa y de lo lúdico, que podemos crecer y guardar la vivacidad, la simplicidad y aprender a través del humor que somos pequeños nada, transitorios, finitos.

El sentido del humor es un instrumento tan necesario para vivir, que paradójicamente nos permite tener una visión más profunda de lo que sucede a nuestro alrededor. El humor despoja las cosas de lo superficial y nos hace ver lo más esencial.

A veces nos tomamos muy en serio a nosotros mismos e inflexibles con los otros. El humor es una manera de superar muchas situaciones, sin que esto pueda suponer complacencia con la realidad, la injusticia. La risa y el humor pueden mantenernos salvos de muchas situaciones incomodas.

Muchas veces por el hecho de ser viejos va apoderándose en nosotros la apariencia de individuos aparentemente serios, responsables, pero rígidos, secos e inflexibles.

La importancia personal, las consideraciones, la mentira sobre uno mismo, poco a poco nos envenenan y perdemos el sentido del humor como una manera de ver el mundo.

De esta forma, amargados, el humor puede ser utilizado de diversas maneras para la propia importancia personal: para el engaño o para el ridículo; para atacar o hacer mal a los otros o para escapar de las circunstancias con miedo a enfrentarlas.

A través del humor tenemos un camino para el conocimiento de nosotros mismos y nos da una calidad de vida diferente y ser más honestos con nosotros mismos.

Es necesario aprender a ignorar, a ignorarse, olvidar un poco más las heridas antiguas. Ver apenas, hablar apenas con el silencio y así la soledad en nosotros será sonora. Estamos solos, fuimos solos y seremos solos. Seré activo en el acto de mi nada que soy. Comprenderé que la vida puede disminuir de ser, pero aumentar de intensidad. Seremos apenas una soledad a ser curada. La soledad es el revelador fundamental del valor profundo de toda la sensibilidad humana. Este ritmo de vida que sentimos hoy, somete y destruye nuestro ser íntimo y al mismo tempo lo yergue. La soledad es necesaria para colocarnos frente a nosotros mismos y hacernos más íntimos. Es precisamente en las cosas más profundas e importantes que estamos indeciblemente solos. Entonces estaremos maduros como el árbol que no apura su savia y enfrenta tranquila las tempestades. ¡Amemos esa soledad verdadera! Con seguridad la belleza nacerá. Gozar y no morir de contentamiento. Sufrir y no ser vencido en el dolor: ¡Oh, qué ejemplar serenidad de gozo y que serenidad de sufrimiento!

Vivir las preguntas en un día y en el otro las respuestas y si no vienen las respuestas, son las preguntas que nos hacen andar y los caminos tendrán ventanas y puertas para la aurora. Allá afuera habrá golondrinas siempre y dentro de nosotros ternuras que piden miradas. Nos quedaremos conmovidos por la bella preocupación con la vida y por lo que hicimos y estaremos alegres en el silencio. ¿Qué sería de la soledad que no tuviese grandeza?

Prestemos atención a todo lo que nace dentro de nosotros. Estos acontecimientos interiores merecen todo nuestro amor. Cualquier inquietud, dolor y melancolía trabajan en el perfeccionamiento de nuestra alegre sustancia.

Si queremos ser inmortales, sentémonos debajo de una viña, de naranjeras o de cipreses y pinos que son árboles perfumados por el canto de los pájaros, vislumbremos o recordemos aquellos días de libertad en el pasado de nuestra infancia, en la sombra de estos árboles tal vez el amor perdido o prohibido, las voces felices sonando donde jugábamos. Recordemos a aquella muchacha o muchacho que fue nuestro sueño y que estuvo a la espera de nuestra ternura y deseo. Acordémonos de aquella mujer u hombre que un día agitó de forma admirable de lo alto de un balcón, pero sin nombre y que una tarde nos dijo adiós o de aquellos que estremecieron sólo por la mirada mientras que junto a nosotros se balanceaban. En la infancia, imaginar una mujer era casi un acto fe. Y muchas veces en la palma de la tempestad aprendíamos el alfabeto de la ternura. Acordémonos de cuando nos quedábamos en el balcón a la espera de la Luna llegar o cuando íbamos para el campo a ver la germinación de semillas y la muchacha de nuestro sueño, cabellera suelta al viento. ¡Acordémonos de nuestras respiraciones en suspenso, de las largas confidencias en el jardín de magnolias o de los volantines empinados frente al arco iris queriendo atravesarlo de brazos dados con la muchacha o muchacho de nuestro sueño! Si queremos ser inmortales, acordémonos de los días azules. Sentémonos frente a la aurora y construyamos de nuevo la casa que es la llama donde nuestros recuerdos de reducen a cenizas. Seleccionemos de nuestro pasado un instante feliz, quemémoslo en nuestros párpados con la luz del Sol del mediodía y si con ella logramos esculpirlo como un diamante, entonces seremos ya inmortales.

De encuentro a lo que se dijo antes, Alain Saury dice: “No se dura un año, o veinte o cien años se dura un solo instante y asumirlo como es nos hace entrar de inmediato en la eternidad. Con todo, la muerte es la compañera fraternal de toda nuestra vida que nos hace sentir el gozo por la conciencia de la precariedad”10

Hacer sesenta años o más es hacer catálogo de olvidos, ruinas e alegrías también. Conforme los años pasan, se multiplican los juicios que nos juzgan; conforme los años pasan, con menos voces dialogamos. Vemos el Sol con otros ojos y todo lo que nos rodea también. Y el poeta Oscar Bertholdo dice: “La vejez es un jarro tan frágil de alegrías, tan lleno de ocasos.”

De esta vida sólo llevamos lo que quedó grabado en nuestra mente, en nuestra memoria. Y en la memoria sólo se graban las emociones y los sentimientos. Y entonces, “iremos para la muerte como para una fiesta al crepúsculo”12, como dice Fernando Pessoa.

No morir -pero ser escogido por la muerte,

Ser escogido, porque maduro, para el silencio.

No morir -pero pender para la muerte,

Como las frutas que, tocadas por el tiempo,

Se inclinan para el único suelo.

No morir –pero estar con la muerte amplia y serena

En los ojos, en el corazón y en el cuerpo y en el alma.

Estar para el fin, maduro como las moras de vez,

Como las moras de la montaña.

Sentir en sí la armonía de los últimos pasos

Y el consuelo de las miradas que no quieren ver más.

Ser llevado por las manos de la muerte

Y estar con la muerte en sí, como la esperanza,

Como la única esperanza. (Augusto F. Schimidt)

Aunque no la comprendemos, aprendamos a aceptarla y así estaremos en el camino del arte de morir como fiesta del adiós, rodeados de amigos próximos y verdaderos.

Para los sabios de las culturas primitivas, la muerte de un anciano de una tribu importante es como un incendio de una biblioteca para los occidentales. En África Negra, lo oral es antes que todo una forma de entretenimiento. Para la mayoría de las sociedades no tiene sentido la necesidad de dotarse de un sistema de escritura. La transmisión del sentido común de su historia es hecha a través de los ancianos.

Entre los indios, el gobierno no es ejercido de forma absolutista por un único individuo, pero repartido entre el cacique, el paje y un consejo de viejos sabios de la tribu. La relación entre hombres y mujeres es mucho más igualitaria que cualquier otra sociedad.

Las personas viejas deberían ser hoy las grandes contadoras de historias. Esto representa su valor: transferir experiencias. Ellas tienen dentro de sí todas las edades. La curiosidad, sorpresa y la admiración que formaron la infancia; el entusiasmo, la generosidad y el ímpetu que formaron la juventud; la reflexión, la ponderación y la serenidad que formaron su madurez.

Mis abuelos me dijeron y mis padres lo confirman que las arrugas son sólo marcas de dolor y de felicidad. Percibo que su tempo es íntimo y cualitativo, que su relación con la muerte y la naturaleza es más tranquila. Mis abuelos, para poder vivir, sentían necesidad de contar sus historias. Y este saber lo adquirieron por la mirada y por el cuerpo. Me enseñaron que la vida no es un “curriculum vitae”. Que la vida escapa al documento, a cualquier certificado de existencia o de identidad. Que la vida es perturbadora y subversiva. Que la vida es más preguntas que repuestas. Que el saber no se enseña. Que no se debe tener miedo y que muchas veces se debe reír de la propia vida, igual que llorar. Mis padres no me transmitieron solamente la vida, me confiaron también un bagaje tan lentamente acumulado en el descorrer de los años, el patrimonio espiritual que ellos mismos recibieron y construyeron.

Miguel Torga, escritor portugués, al completar ochenta y tres años: “El calendario no miente. Ni mi cuerpo todo él es una muestra de vejez cansada. El espíritu es que se mantiene, o parece obstinadamente vivaz. Y Dios lo conserve así, y él me conceda la gracia de asistir mi rendición con lucidez.

Ser joven no es sólo tener veinte años en el cuerpo. Es tenerlos también, intemporalmente en el alma, en cada instante rendido al milagro permanente de la vida y pronta a enriquecerla. “Envejecer” no es para cobardes. Y morir, mucho menos.”13

Al envejecer se descubre que se vive profundamente si estamos emocionalmente vivos, si somos curiosos, abiertos a los cambios, a las nuevas esperanzas. El envejecimiento se detiene. No es algo cronológico, y sí psíquico. Sólo debemos conocer la edad de nuestra alma. Sólo así estaremos siempre emocionados, próximos siempre de la bondad humana.

Vivir es expandir, es iluminar. Vivir es derrumbar barreras entre los seres humanos y el mundo. Vivir es comprender. Saber que muchas veces nuestra jaula somos nosotros mismos, que vivimos puliendo las rejas en vez de libertarnos de ellas. Vivir es buscar descubrir en los otros su dimensión universal y única. No podemos vivir permanentemente grandes momentos, pero podemos cultivar su expectativa. Uno es sólo lo que hace a los otros y consecuencia de esa acción.

La vida consiste en un arduo equilibrio entre el recuerdo y el olvido. Vivir es encontrar cuando nada se busca.

Esta sociedad no nos ayuda a envejecer bien y cuando habla en “tercera edad”, es apenas una invención del sistema capitalista para el aumento consumista. El concepto de “tercera edad” es falso, nada más es que un colectivo estadístico que lo quieren convertir en una clase social. Sería como organizar una comunidad de rubios y de 1,80 metros de altura. Por el hecho de ser viejo no hay por qué tener todo en común. La “tercera edad” es un producto típico de la sociedad capitalista de consumo. Se crean centros de jubilados o de fiestas y bailes que en verdad no son más que guetos donde los viejos sólo se relacionan entre ellos y dónde lo importante es entretenerles. En consecuencia desto los viejos aparecen como ociosos que se dedican al turismo, a los bailes, dónde realizan lo que les manda el animador. Todo esto es muy triste.

Ser viejo, a veces significa más serenidad y paciencia. En ocasiones posibilita también más lucidez, porque se ve las cosas, los acontecimientos, no con los ojos del presente, sino con los del pasado. Cuando se es más viejo hay la posibilidad de acertar más sobre el futuro y ser como los viejos chinos que hacen volar su cometa como los niños.

La sociedad capitalista dice preocuparse en prolongar la vida y, sin embargo, al final de la misma la empobrece, la deja inquieta y abandonada. La mayoría de los seres humanos envejece de una forma estúpida, los animales de una forma discreta. Hoy no se tiene la edad del corazón o de la piel, sino la edad de aquello que se compra y se consume.

La naturaleza nos da el rostro que tenemos a los veinte años; depende de nosotros merecer el rostro que tenemos a los sesenta o setenta. Nuestro rostro es nuestra biografía. Sabemos que las arrugas del corazón y del alma son más difíciles de apagar.

Necesitamos preguntar continuamente si aún no envejecemos por dentro. Por esto queremos vivir hasta la vejez más extrema. Viejísimos hasta ser confundidos con árboles más próximos de la tierra. De esta manera, la edad se transfigura, en caso contrario, se petrifica.

Cuando se es joven, la esfinge que nos interpela en la entrada de la Tebas del mundo es siempre una mujer. En la vejez es todavía un bulto femenino, pero siniestro, vestido de negro y con una hoz en la mano.

La vejez es aceptar nuestros límites, darse cuenta de aquello que somos, de lo que podemos ser, o mejor, sobre todo de lo que no podemos ser. Por lo que sentimos y presentimos, no es ser viejo que cuesta: es transitar para la vejez.

Estar en las profundidades de la tristeza es una experiencia tan importante como quedar exuberantemente feliz. La verdadera generosidad para el futuro está en dar todo para el presente. Si somos capaces de celebrar lo que somos y tenemos ahora, incluso en cuanto estamos luchando para abolir el “ahora” por mejor un “todavía no”, dejaremos más rico el “todavía no” cuando sea ahora. Quien no tiene futuro no tiene pasado. La memoria es una fuerza rejuvenecedora, anti melancólica. Hay algo de intrínsecamente bello en el acto de remembranza.

En el decir de Rubem Alves: “Si hay un tiempo de nacer, hay también un tiempo para morir. Que el último momento sea bello como una puesta del Sol, lejos del frío eléctrico metálico de las máquinas. La modernidad transfirió la muerte del hogar, lugar del amor, para las instituciones, lugar de poder, dinero.

La vida es un niño. Juega por la mañana, trabaja al mediodía, ama por la tarde. Pero llega la hora del crepúsculo, la hora del cansancio. Qué triste no poder descansar”.

¡Ah, los viejos! ¡Estremecido me quedo al mirarlos y adivinar en los ojos lo que fueron, lo que desean ser! Y también adivinar aquello en lo que quedaron: unos descartados, colocados donde está todo lo que sobra: la basura.

“En la muerte, dijo Isadora Duncan, no quiero ninguna de esas payasadas que hacen de ella un horror macabro en vez de una exaltación. Que magnífico el gesto de Byron quemando el cuerpo de Shelley en una hoguera a la orilla del mar y lanzar las cenizas al mar, o dispersar las cenizas en un jardín como pidió Lou Salomé. Los funerales modernos son de una fealdad bárbara”.

Muchas veces la edad va haciendo avances por dentro. No son los años que cuentan, sino la intensidad de la luz que cargamos por dentro.

Crear é una forma de espantar la vejez, lo feo. Hasta escribir es posible a los noventa años. Escribir es crear sueños. Escribir para detener el tiempo. Escribir para no morir y suplantar esta realidad tan banal muchas veces y que sofoca nuestra creatividad.

En esta sociedad que vivimos se da mucho valor a la fuerza física, a la destreza. Define como eje fundamental la productividad, excluyendo consecuentemente a los viejos. Presenciamos continuamente en la TV el culto y la apología de la belleza y de la fuerza. Resultado: la desvalorización de la sabiduría de la edad y la mala reputación de todas las formas de autoridad (inclusive la autoridad de la experiencia). Sabemos que los valores que esta sociedad impone, como la belleza, la celebridad y el poder, declinan con el tiempo.

La sabiduría es uno de los pocos consuelos de la edad. Este valor real acumulado puede ser pasado a las futuras generaciones. Nuestra sociedad, mientras tanto, perdió o no quiere más este concepto de sabiduría y conocimiento. No le da lucro. El constante cambio tecnológico vuelve el conocimiento obsoleto y, por consecuencia, intransferible. Muchos viejos pueden hasta no entender de Internet, de computador, pero su corazón, su memoria, sus resacas del alma, su bien que hicieron es mucho mayor que esto porque la memoria es esencial para la humanidad. Sin memoria no hay identidad. Aquello que la memoria ama permanece eterno. Poseer el tiempo de la memoria es la más bella capacidad, es ese hilo de Ariadna que nos salva del dolor, de la inseguridad de un laberinto y nos devuelve para la alegría de vivir. Esta es nuestra belleza, nuestra verdad que nos permite mirarnos al espejo con toda la serenidad y decir incluso que tenemos la edad del mundo.

Vemos también esta ansia en muchos viejos, casi una obligación de aprender lo nuevo: aprender a lidiar con el computador, la Internet como si fuese la mayor sabiduría y su pasado apagado o intentan apagar y acaban considerando al joven como referencia de este mundo. Con esto están estimulando el corte de sus lazos con el pasado y así serán adultos “macaqueando” estilos jóvenes.

En esta sociedad todo está puesto encima de la utilidad. Seres inútiles es su estigma. Tremenda soledad, la menos sonora esta, el de la vejez. Yo no comprendo a aquellos que se burlan de los viejos, pues no piensa que ellos serán tal vez unos viejos más desgraciados aún y que tendrán que aceptar nuevos conocimientos.

Una sociedad de la cual los viejos fueron y son prohibidos no es más una comunidad viva, sino una fábrica, una prisión. ¿Cómo puede contagiarnos su fría indiferencia? Una sociedad que perdió o eliminó la preocupación por el futuro de sus ciudadanos es una sociedad perversa. Aquél que no respeta la vejez no es digno de ella.

Cuando la perspectiva de ser substituido se vuelve intolerable, la propia paternidad que garante que esto acontecerá, aparece como una forma de autodestrucción.

La vejez no debería ser un desastre. ¿Y que aparece hoy en la discusión de la Reforma del Seguro Social? Como uno de los mayores causadores de problemas sociales de este país. ¿Qué se puede esperar de este Seguro que pretende prolongar la vida de trabajo de los viejos hasta la muerte, mientras que condena a los jóvenes al desempleo, incluso a niños o a un trabajo precario?

En la antigüedad griega y latina, en esas sociedades los viejos creaban asambleas con personalidades venerables que tenían sabiduría. Se hablaba del viejo como noble, mientras que en la actualidad el término es peyorativo, carga prejuicios. Se habla entonces de “tercera edad”, “gente de cierta edad”, o de “personas mayores”.

¿Por qué este gran cambio? Y como decían los filósofos antiguos: “Si el viejo es verdad, es también belleza”. Y belleza tremenda donde está retratada la edad del mundo.

La ciencia trata de hacer la vida más larga -por acentuar lo que ya dije al inicio de este texto -sin embargo, la vejez se convierte en un problema para la sociedad. La verdad es que, a los viejos no les asusta la muerte, pero sí la vida y el temor al futuro, y su breve futuro es lo que los mata. Define mejor a un pueblo entero la forma de tratar a los viejos que la de tratar a los niños: con la esperanza es más fácil relacionarse que con los resultados.

Con relación al “Estatuto do Idoso” (Estatuto del anciano) aprobado hace poco tiempo por el Congreso de Brasil, lo que he visto y sentido es el no cumplimiento del mismo, principalmente en lo que se refiere a las cuestiones más importantes que están allí inseridas.

Un país que tiene muchas leyes es también señal de que hay mucho incumplimiento de las mismas. Existe un proverbio que dice: “El que hizo la ley hizo la trampa”. En todas las leyes se establece el secreto y no la observancia.

Lo que faltó en las discusiones para la aprobación del “Estatuto do Idoso” fue una participación mayor de la sociedad, de los sectores que fueron involucrados para que el Estatuto se concretizase de forma tal que pudiese ser cumplido y respetado. Verdaderamente, la cuestión fundamental no es la ley en sí que va a “salvar la vejez, al anciano”, sino la conciencia y respeto que cada uno debería tener por el ser humano y más aún por el hecho de este ser humano estar en edad avanzada y por lo que representa y significa dentro de la sociedad. Según Christina Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) “la longevidad es un riesgo financiero. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo”. Y en el decir del ministro de las Finanzas de Japón, Taro Aso, los viejos deben ser autorizados a apresaren a morir para aliviar la presión del Estado. Para mí, estas afirmaciones son de una perversidad sin tamaño.

Pienso que es muy triste un país que precisa crear un Estatuto específico para el viejo, cuando en verdad ya existe una Constitución y Pensiones y en ellas ya existen referencias al viejo. De la misma forma se podría decir con relación al “Estatuto da Criança e do Adolescente” (Estatuto del Niño y del Adolescente), “Da Mulher” (De la mujer), “Do Índio” (Del Indio) ¿Por qué tantos estatutos? El viejo, la mujer, el niño, el negro y el indio son seres marginados en la sociedad. ¿Por qué? ¿Prejuicios? ¿Seres inferiores? La misma sociedad que margina, después crea leyes para decirles que se preocupa con estos seres marginados. Esto es hipocresía, incoherencia. No estoy afirmando que no hay necesidad de leyes. Una cosa es verdadera: países que tienen pocas leyes son países que más cumplen las mismas y menos problemas sociales tienen.

Los Estatutos que cargo en mi corazón y en la mente son los del poeta Thiago de Mello. Estos me han ayudado y proporcionado muchas alegrías en esta caminada toda.

Artículo 1

(Acto institucional Permanente)

Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera.

Artículo 2

Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo.

Artículo 3

Queda decretado que, a partir de este instante, habrá girasoles en todas las ventanas, que los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra; y que las ventanas deben permanecer el día entero abiertas para el verde donde crece la esperanza.

Artículo 4

Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre. Que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento como el viento confía en el aire como el aire confía en el campo azul del cielo.

Parágrafo único: El hombre confiará en el hombre como un niño confía en otro niño.

Artículo 5

Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre.

Artículo 6

Queda establecida, durante diez siglos, la práctica soñada del profeta Isaías, el lobo y el cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora.

Artículo 7

Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad. Y la alegría será una bandera generosa para siempre enarbolada en el alma del pueblo.

Artículo 8

Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua quien da a la planta el milagro de la flor.

Artículo 9

Queda permitido que el pan de cada día tenga en el hombre la señal de su sudor, pero que sobre todo tenga siempre el caliente sabor de la ternura.

Artículo 10

Queda permitido a cualquier persona a cualquier hora de la vida el uso del traje blanco.

Artículo 11

Queda decretado, por definición, que el hombre es un animal que ama, y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana.

Artículo 12

Decretase que nada estará obligado ni prohibido. Todo será permitido. Inclusive jugar con los rinocerontes, y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa.

Parágrafo único: Sólo una cosa queda prohibida: amar sin amor.

Artículo 13

Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras. Expulsado del gran baúl del miedo, el dinero se transformará en una espada fraternal, para defender el derecho de cantar y la fiesta del día que llegó.

Artículo final

Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de este instante la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego o un río, o como la semilla del trigo y su morada será siempre el corazón del hombre.14

También no entiendo por qué no se preparan los más jóvenes para envejecer con imaginación, con curiosidad, sorpresa, dignidad y asombro!

El estigma de inútiles o de personas que cultivan la tristeza es la mayor injuria que pesa sobre ellos. Decir que poseen el mayor tiempo posible, que les sobra tiempo, que no saben hacer nada. Imágenes de personas ociosas, desocupadas e indolentes que molestan la vida de los que trabajan. Con tantos prejuicios y estigmas, lo difícil para ellos no es morir bien, sino vivir bien.

La vejez se vuelve entonces un peso. ¿Qué sobra para muchos? El hospicio y los asilos, que no son nada más que depósitos de “inútiles”. Y el panorama en estos asilos, hospicios es casi un panorama de horror donde los viejos, con mirar perdido (se quedan solos con sus recuerdos haciendo concesiones, conversando solos con los botones y acabando solos con las emociones) como si hubiesen sido lobotomizados, pasan los días rodeados de teles ligadas a pleno volumen que nadie presta atención. Nada más desolador que esta soledad. Lawrence Durrell hablando sobre a vejez, dice: “En occidente la vejez es algo tremendo. No es de extrañar que se la tema. Ni que a los viejos se los encierre en remotos apartamentos o asilos para ancianos (para quien puede) y se les dejan morir. Ya no son útiles y han perdido la alegría que deberían tener”15

La soledad es un estado natural del ser humano como la compañía. Sin embargo, la cultura actual y principalmente la occidental, es impuesta por los medios de comunicación, está montada como si la soledad fuese una desgracia. Pregunto: ¿por qué tanto correr, tanto hacer, buscar, si donde tenemos que ir es para nosotros mismos?

La agitación, el ruido y la velocidad ¿son para escapar de sí mismos?

Si no somos capaces de hacer frente a un presente tan inquietante, lo que nos espera es un futuro peor aún.

El hecho de que no haya proyectos históricos a largo plazo que disimulen la propia finitud, vuelve la vejez más despreciada e inquieta aún.

Los viejos continúan creativos porque el pensamiento creativo incluye fundamentalmente jugar con lo que se sabe hacer, parecer incluso extraño, un poco loco frente a las normas y así el tiempo toma otro gusto en la vejez con el placer de haber trabajado para construir un mundo mejor, más humano. Si tenemos presente esto, podremos amar la soledad, pero no estaremos solos, tendremos nuestros recuerdos. Depende de lo que se siembra y la manera de cultivar lo que fue sembrado. En la vejez están todas las edades y la soledad es una buena amiga de la bondad y de la belleza. Cuando estamos solos (mirar para adentro), más intensamente nos comprendemos. Y los recuerdos tendrán poder de conforto porque serán cosechados de una larga siembra. Y la idea también de la muerte, del sufrimiento, hará muchas veces el papel de jardinera que arranca las malas yerbas de nuestro jardín.

Los viejos son seres más capacitados para acoger la risa y un instante de placer. No piden mucho. Piden lo que es mejor. Ellos conocen el arte de hacer lentamente aquello que no se puede hacer deprisa. Conocen el arte de amar mejor a los niños, de hacerlos reír, de incentivar jugarretas, de encantarlos con historias del tiempo pasado. El Arte de transmitir la savia profunda de las cosas permanentes, duraderas, el gusto por el trabajo creador. ¿Qué piden a cambio? Bondad y cariño. Esta es su hambre mayor.

Tengo presente también que la sociedad establece diferencias entre envejecimiento del hombre y de la mujer. Del hombre es más aceptable. Puede envejecer de una forma noble como una estatua de bronce, tener carácter y calidad. Para la mujer, la sociedad no perdona el envejecimiento. Exige que su belleza no cambie nunca. ¿Por qué? ¿Será la mujer apenas un objeto de placer para el hombre? Lamento profundamente que el envejecimiento de la mujer sea como flores que marchitan. (La TV continuamente ofrece esta imagen, la joven y la mujer aceptan este papel a cambio de dinero), mientras que el hombre debe ser más parecido al envejecimiento de la arquitectura, con la vieja creencia de que las mujeres deben amar a los hombres por su carácter y las mujeres deben ser amadas por la cualidad efímera, lo que llamamos de belleza física apenas.

Las mujeres de hoy (de cincuenta o más años) están perplejas. El problema va más allá de la menopausia, de los estiramientos de la piel de la cara. Tiene que ver con toda una imagen de identidad en una cultura enamorada de la juventud y sin ningún amor a las mujeres como seres humanos. Las mujeres de cincuenta años están en un estado de perplejidad y rabia. No llegó a suceder nada de aquello que esperaban. Mujer, ¿qué sucedió con los veinticinco años de protestas para no querer ser más unas “Barbies” de plástico? ¿Qué hubo de la rabia, del psicoanálisis y de los mitos de belleza?

Son hombres que obligan a las mujeres a temer el envejecimiento ¿o son las mujeres mismas que están aterrorizadas porque sólo conocen un tipo de poder, el poder de la belleza y de la juventud? Es necesario también preguntar: ¿quién impone los parámetros de la belleza?

Hoy se dan bofetadas por causa del vacío espiritual en el que se encuentran. Sin espíritu es imposible encarar que se envejece y se muere. ¿Y como pueden encontrar con facilidad las mujeres el espíritu en una sociedad en la que su más permanente identidad es la de consumidoras, en que toda la lucha por la autonomía e identidad choca con los implacables dictados del mercado; un mercado que las ve como consumidoras de todo y se prestan a ser vehículos de propaganda, desde carros, cosméticos y cirugía plástica?

¿Por qué la propaganda suprime la cuestión de la muerte cuando habla de la vejez, principalmente si la referencia es la mujer? Claro que no es agradable contemplar la propia muerte si la vida que llevamos no fue digna. Para esta propaganda, una vida digna no le sirve.

Muchos, tal vez se pregunten del tiempo perdido. Y yo aquí me acuerdo de un bello poema de Mario Quintana que dice: “Hubo un tiempo de sillas en la acera. Era un tiempo en el que había más estrellas. Tempo en el que los niños jugaban bajo la claraboya de la luna. Y el perro de la casa, era un gran personaje. Y también el reloj de la pared. Él no medía el tiempo simplemente, él meditaba el tiempo”.16

Otro escritor brasileño que tan bien nos coloca frente a la vejez, es Affonso Romano de Sant’Anna: “En verdad se debería envejecer blandamente. Nunca a los golpes. Los elefantes envejecen bien. Los vinos, mejor aún. Quedan ahí en los límites de su garrafa, en la espesura de su sabor, en la bodega del placer. Vienen envejeciendo y ganando vida, envejeciendo y siendo amados, y, porque viejos, deseados. Los vinos envejecen densamente y dan placer.

Uno debía ir gastándose, gastándose hasta desaparecer sin dolor, como quien caminando contra el viento, de repente, se evaporase. Y ahí iban a preguntar: ¿Dónde está fulano? Y alguien diría: se gastó, fue viviendo, viviendo y acabó.”17. Bilac decía que uno debería aprender a envejecer con los viejos árboles. Walt Whitman tiene un poema que dice: “Creo que podría vivir con los animales. Son tan plácidos y sufridos. Permanezco mirándolos días e días sin cansarme. No preguntan, ni se quejan de su condición. No andan acordados por la noche, ni lloran por sus pecados. Y no se incomodan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ningún descontento, ni ganancia por la locura de poseer cosas. Nadie se arrodilla delante de los otros, ni delante de los muertos de su clase. ”18

Es necesario no olvidarse del arte de soñar. Quien es rico en sueños no envejece nunca. Puede alguien morir de repente. Pero mueren en pleno vuelo, lo que es muy bonito. Es como dice Alberto Caeiro. (Fernando Pessoa):

Y el tiempo pasa,

No nos dice nada.

Envejecemos.

Sepamos, casi maliciosos,

Sentirnos,

Teniendo a los niños

Por nuestros maestros

Y los ojos llenos de naturaleza.

Cuando digo pasado, no es como algo muerto y olvidado, sino como algo que llevamos con nosotros, que fecunda el presente y vuelve atractivo el futuro y así podré salvarme del miedo de la muerte para que sea capaz de morir dignamente.

Guimarães Rosa dice que los ríos no quieren llegar, ellos quieren quedarse más anchos y más hondos.

Y para terminar, Cecília Meireles dice: “Debíamos ser como la flor que se cumple sin pregunta. La cigarra quemándose en música, al camello que mastica su larga soledad. El pájaro que busca el fin del mundo, el buey que va con inocencia para la muerte. Sé así cualquier cosa serena, libre, fiel. No como los demás hombres.”19

Y Oscar Bertholdo:

(…)

Todos los caminos caben

En la silla mecedora.

De saberse sin prisa

Incluso sin haber llegado.

La vejez es un jarro

Tan frágil de alegrías,

Tan lleno de ocasos” 20

“Un animal, al envejecer conserva su gracia. ¿Por qué la bella arcilla humana (el hombre) se estropea así?”. 21

Cito algunos escritores (as) más, pensadores (as) y lo que dijeron sobre a vejez:

«La vejez anuncia al hombre su destino: el hombre insensato, que al final todos somos más o menos, tiende a rehusarla, maquillándola, disfrazándola mientras puede y después encerrándola lejos de la vista y del corazón. El reverso de la medalla es el culto de la juventud. Televisiones, radio, publicidad, ocio, están cada vez más diseccionados para los jóvenes y adolescentes. Pero bajo el lema «el futuro pertenece a los jóvenes» está normalmente más una apuesta comercial que una verdadera preocupación social. En un mundo en el que la apariencia es todo, las arrugas no tienen derecho a la vida«. (Esther Mucznik)

“La vejez con sus agruras llega para todos. Yo no me rebelo contra la orden universal de la vida. Aprecié muchas cosas- la compañía de la familia, de los amigos y la puesta del sol. Observé plantas creciendo en la primavera. De vez en cuando tuve una mano amiga para apretar. Una que otra vez encontré un ser humano que casi me comprendía. ¿Qué más puedo querer?” (S. Freud)

“No me gustaría morir de ninguna manera, pero si llego a hacerlo algún día, que sea a los 500 años de edad y por evaporación lenta”. (Leonora Carrington)

“La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida hacia adelante”. (Soren Kierkegaard)

“Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario”. (A. Schopenhauer)

“Para pesar la vida en una balanza justa, debemos siempre recordarnos de la fragilidad humana”. (Plinio, el antiguo)

“Ahora que soy viejo aprendo el Sol en los ojos, el agua en la garganta. Me prendo en lo que puedo y en lo que espero y riego los jardines y canto”. (Delmino Gritti)

Envejecer no es contar tiempo,

Es aceptar el rumor silencioso del Cuerpo,

Pequeño grito de una hoja

Cayendo del ramo y

Estremecimiento de sombra en la quietud. (Delmino Gritti)

“El secreto de una buena vejez es hacer un conveniente contrato con la soledad: Esto quiere decir: saber merecerla y preservarla”. (Gabriel G. Márquez)

“Cuando mueras, sólo llevarás aquello que hayas dado”. (Sabiduría árabe)

“La vejez es cuando un día las muchachas comienzan a tratarnos con respeto y los muchachos sin respeto ninguno”. (Mario Quintana)

“La vida es un viaje sin billete de vuelta. Resta el consuelo del álbum de fotos: la memoria”. (Frei Betto)

“Tiene sueños hondos la vejez. El tiempo se abre para adentro”. (Oscar Bertholdo)

Carlos Drummond de Andrade, refiriéndose a un retrato juvenil de Cecília Meireles, dice: “Lo más extraordinario no es la muchacha bonita que ella fue. Es la anciana bonita que ella es”.

“Vuélvete viejo luego, si quieres ser viejo por mucho tiempo”. (Cícero)

“El olvido, bálsamo devorador de la memoria, es una dádiva, pero es también un arte”. (Casimiro de Brito)

“La vejez empieza cando se pierde la curiosidad”. (José Saramago)

“La ciencia alarga la vida, pero ¿cómo se corta la muerte?” (Roberto Juarroz)

“Si eres viejo y sabes ser viejo, ¡OH, cuánto sabes!”(Antonio Porchia)

“La juventud vive de juventud y la vejez de tiempo”. (Antonio Porchia)

“La vida se mide por su intensidad, no por su duración”. (Avicena)

“Envejecer es pasar de la pasión a la compasión”. (A. Camus)

“Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría, y uno de los capítulos más difíciles en el gran arte de vivir”. (H. Melville)

“La vida de uno no es lo que sucede, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda”. (G. G. Márquez)

“No me siento de ninguna edad. Si hay alguna edad, quizá sea la infancia; la eternidad y la infancia”. (Marguerite Yourcenar)

Porque eso son los viejos:

la cuerda, la Ligazón que hay entre la vida y el abismo

De la muerte. (F. G. Lorca)

¿Por qué no recuerdan los viejos

Las deudas ni las quemaduras?

La muerte será de no ser

¿O de sustancias peligrosas?

Cuando se fueron los huesos

¿Quién vive en el polvo final?

(Pablo Neruda)

“Unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir”. (Jaime Sabines)

“Voy a envejecer para todo. Para el amor, para la mentira. Pero nunca envejeceré para el asombro. Siempre me seguirán asombrando las cosas elementales”. (Chesterton)

“¿Tenemos un espléndido pasado por delante? Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida”. (Eduardo Galeano)

“El tiempo, que fue nuestra partera, será nuestro verdugo. Ayer el tiempo nos dio de mamar y mañana nos comerá. (E. Galeano)

Oda a la edad

Yo no creo en la edad

Todos los viejos

Llevan en los ojos un niño,

Y los niños a veces

Nos observan

Como ancianos profundos.

(Pablo Neruda)

Los Indios Viejos

Los hombres viejos, muy viejos, están sentados

Junto a sus cabras, junto a sus pequeños animales mansos.

Los hombres viejos están sentados junto a un río

Que siempre va despacio.

Ante ellos el aire detiene su marcha,

El viento pasa, contemplándolos,

Los toca con cuidado

Para no desbaratarles su corazón de ceniza.

Los hombres viejos sacan al campo sus pecados,

Este es su trabajo.

Los sueltan durante el día, pasan el día olvidando,

Y en la tarde salen a lazarlos

Para dormir con ellos calentándose.

(Joaquín Pasos-Granada)

“Cuando nacemos, en general, somos envueltos por brazos protectores. Es mi ambición que cuando sea vieja, muy vieja, también sea envuelta por brazos protectores cuando lo necesite, ojala por los mismos seres a quienes les brindé protección, de esta manera cumplir el ciclo de la vida como me siento que debe ser”. (Ana Arroba)