¿Cuáles son los principales problemas que justifican la huelga educativa de este jueves?

La LOMCE es una mala mala ley con la que nadie, excepto el Gobierno, está de acuerdo. Estamos muy preocupados porque además se ha votado dos veces su derogación y el propio Gobierno con un recurso la ha detenido alegando cosas que son impresentables. A las familias nos tiene que preocupar muchísimo esta ley que segrega, produce desigualdad y obedece a unos principios neoliberales que no son nada buenos y no se centra en el niño, sino en otros asuntos económicos. Así que me gustaría que las familias entendieran que la huelga del 9 de marzo es muy necesaria. Estamos todos convocados, desde Infantil hasta la Universidad, y toda la comunidad educativa; no solo alumnado, profesorado y familias, sino también el personal no docente. Y tienen que entender que nos han recortado más de 8.000 millones de euros en educación. Si en una familia recortan un dinero de su presupuesto, eso afecta a su vida cotidiana; pues lo mismo pasa en las aulas. Con un recorte tan bestial, eso repercute en la educación de nuestros hijos e hijas. Y debemos tener claro que la educación es lo primero y tiene que ir acompañada de un buen presupuesto, y sin embargo se han producido recortes brutales. No estamos dispuestos a permitirlo.

En concreto, en Rivas, ¿cuáles son los principales problemas en el ámbito educativo?

Además de lo anterior, las ratios de alumnos por aula demasiado altas: cada vez tenemos más niños y menos centros. Falta profesorado. En Rivas, hemos visto también recortes de personal en colegios como El Parque o Jarama que afecta al alumnado con necesidades educativas especiales y a la inclusión. Nos llegan quejas de familias cuyos hijos tienen algún problema, que están a la espera de ser evaluados por los equipos específicos. Nos preocupa muchísimo la inclusión y la atención a niños con necesidades educativas especiales o los niños que tienen problemas y están a la espera de dictamen. También necesitamos centros donde se imparta la Formación Profesional (FP). Toda esta ecuación lleva al desastre seguro.

¿Cómo afecta la implantación del bilingüismo a los centros de Rivas?

Lo del bilingüismo es terrible. En Rivas, estamos viendo a niños que salen de sexto y piden a sus familias que no les lleven a un instituto bilingüe. Y, de hecho, los dos institutos que no son bilingües están sobresaturados frente a los bilingües, porque realmente el bilingüismo no enseña bien a hablar un segundo idioma y segrega. El dinero y la fama se los lleva el bilingüismo, y los centros que no son bilingües son de segunda; a los centros no bilingües, igual que a los que tienen características especiales, la Comunidad, en lugar de dotarlos con recursos humanos y económicos, los estrangula y los lleva hacia el cierre. Eso no puede ser.

La Consejería de Educación ha indicado hace poco su intención de ofertar solo dos aulas de infantil 3 años en el colegio La Luna. ¿Qué opina de esto?

Para la Fapa es una noticia muy triste, pero va en la línea de lo que este gobierno está haciendo con la construcción de centros públicos. A la enseñanza pública no le da nada, o le da con cuentagotas, por fases y creando una problemática detrás. Nuestro municipio es el que más crece de Europa y necesitamos más centros. Nosotros pertenecemos a una plataforma que se ha creado hace poco para la construcción de centros públicos. En cambio, los centros privados y concertados crecen de un día para otro como setas. Este problema no solo lo sufrimos nosotros, porque es fruto de la política general de la Comunidad de Madrid.

¿Qué podría suponer que el colegio La Luna no abriera completo el próximo curso?

Que otros colegios tengan que asumir aumento de ratios, o que les fuercen a tener más líneas de aquellas para las que están preparados. Además, el barrio de la Luna tiene todo el derecho a tener un centro público cercano que satisfaga sus necesidades.

Este anuncio, ¿va a tener alguna reacción por parte de la Fapa?

Seguro. Cuando supimos la noticia enseguida nos pusimos en contacto con otros miembros de la Asamblea por la Educación Pública y con los familiares de los alumnos del colegio La Luna. No vamos a permitir que esto pase. Vamos a ser combativos por el derecho a la educación y a los centros necesarios para garantizarlo. Desde la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid, en la que la Fapa Rivas está desde sus inicios, estamos luchando contra este ataque impresentable hacia la educación pública que mantiene este gobierno.

¿Cómo se presenta el proceso de escolarización este año?

Es un proceso complicado para las familias, porque, aunque tenemos una buena oferta educativa en el municipio, nos afectan la Lomce, los recortes, los cierres de aulas, la estigmatización de algunos centros, el área única… Si consigues entrar en el centro deseado como primera opción a la primera, estupendo, pero para muchas familias esto no es así. Ahí empieza un proceso difícil sobre qué hacer, a dónde acudir… Buscar colegio ya de por sí es una tarea estresante: ¿cómo eliges un centro? ¿En función de qué? Nosotros defendemos que sean los centros del barrio, pero la zona única hace que ya no sea así. Ahora empezamos con las jornadas de puertas abiertas y me consta que las familias están informándose al detalle. Realmente es un proceso muy difícil, que supone dejar a tu niño una media de seis horas diarias en un sitio donde debe haber un amor por el aprendizaje, por el saber, por las relaciones con los otros… Hay un número creciente, además, de familias que quieren cambiar de centro; y además, Rivas crece mucho y entra mucha población nueva que necesita ser escolarizada, así que prevemos que no va a ser una tarea fácil.

Ana Lillo, presidenta de la Fapa Rivas (©Planeta Rivas)

Hace poco se han producido polémicas con las votaciones de varios centros públicos sobre la jornada escolar. ¿Qué opina sobre este asunto?

La Fapa está siempre en movimiento y en ella se abordan muchos asuntos, como del laicismo, el bilingüismo, la huelga…Y una de ellas es el tema de la jornada escolar. La Fapa Rivas pertenece a la Fapa Giner de los Ríos, que es una entidad muy importante que pertenece al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y a la Ceapa. Nosotros no hacemos valoraciones a la ligera, sino que consultamos a las federaciones donde estamos y hacemos un análisis exhaustivo. Aunque para algunos parezca que este es un debate nuevo, no lo es. Algunas personas oyen algo un día y hasta ese momento no han luchado nunca por que haya más presupuesto, ni menos ratio, ni más profesorado… Pero el tema de la jornada les parece el centro de todo. Y no es el centro de nada; es más, es una mala intención por parte de la Comunidad de Madrid de provocar un debate acalorado, estresante y que en ocasiones provoca serias fracturas en la comunidad educativa para despistar de lo importante y provocar una falsa democracia y un debate que no compartimos. Así que la Fapa lo primero que hace es decir no a ese proceso; nos parece que está hecho con muy mala inteción y que produce unos debates que fracturan la comunidad educativa, y tenemos que estar unidos, porque, insisto, hay otras cosas que nos importan más. ¿Por qué se producen votaciones para esto y no para otra toma de decisiones, como las innovaciones educativas, el bilingüismo, qué hacemos en un centro en unas horas o en otras? La Fapa estudia las posturas de las federaciones a las que pertenece y además, insisto, llevamos más de cinco años revisando en detalle el debate de la jornada, el histórico de lo que está pasando y por qué pasa.

¿Han llegado a alguna conclusión?

Una de las cosas que hace la Fapa es plantearse preguntas, porque antes de cambiar algo se tienen que medir las consecuencias. En Cataluña están midiendo las cosas antes de cambiarlas, y en Valencia se han cambiado y estamos en ciernes de un informe previo y otro posterior en el que no sale la conclusión de que pedagógicamente, que es lo que nos tiene que preocupar, sea mejor la continua. Entiendo que haya familias que estén en otros debates de conciliación, pero los estudios que hay ahora mismo en Valencia no demuestran que la pedagogía salga beneficiada en una jornada continua. Y las familias de alumnos con necesidades educativas especiales, o cuyos hijos tienen conductas problemáticas, o de atención a la diversidad, están muy preocupadas, porque si para esos niños cuatro sesiones son ya de por sí difíciles, imagínense seis sesiones seguidas. Hay familias que pueden pensar que eso no les importa porque no tienen un niño con necesidades educativas especiales, pero en la clase de sus hijos puede que haya alguno y hay que ayudarles. Lo que hemos pedido como Fapa a la Comunidad de Madrid es un estudio riguroso que nos diga efectivamente qué supone el cambio de jornada. Se nos atacó a raíz del comunicado que divulgamos, pero nos preguntamos dónde pone que hemos dejado al profesorado a los pies de los caballos; lo que dice es, simplemente, que su atención directa con los niños termina a las 14h y eso es una mejora laboral, y eso es incuestionable; no hay más ni menos. Desde la Fapa conocemos a profesionales magníficos que se están dejando la piel, que están haciendo un trabajo magníficos, y siempre hemos estado apoyándoles. Nos hemos sentido muy tristes con esas acusaciones, pero sí que es verdad que luchamos por una educación de calidad e inclusiva, y luchamos por una educación en la que nuestros niños amen el aprendizaje y estén felices dentro de los centros escolares. Y si se plantean cambios sustanciales, llamamos a la reflexión y pedimos estudios que evalúen las consecuencias.

¿Cómo influye la política en la educación?

Todo es política; lo que pasa es que a veces a la gente le espanta esa palabra, pero política es cuánto se invierte en educación, cuántos recortes influyen en que se tarden 15 días en cubrir la baja del profesor de tu hijo… Hay gente que tiene alergia a esa palabra, pero todo es política, desde la carretera por donde vas hasta el hospital en el que te tratan o el colegio donde educan a tus hijos.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la Fapa?

La Fapa, además de dar prioridad a la huelga, y ayudar a conciliar el derecho de secundarla con la necesidad de ir a trabajar, participa en Marzo Mujer, porque creemos en la igualdad de género. Vamos a presentar una exposición colaborativa el 10 de marzo en la que participan todas las Ampas que quieran colaborar. En abril estaremos también fomentando la lectura y resolviendo procesos de escolarización, porque muchas mamás y papás nos llaman preguntando sobre eso o problemas concretos que les puedan pasar en los centros. Luego vendrá la Fiesta por la Educación Pública, etcétera. Además, necesitamos más dinero para educación; la educación es lo primero, y lo segundo, y lo tercero. Necesitamos que las familias entiendan que cuando pedimos participación en las huelgas o acudan a actos para informarse es porque a veces la gente cree que lo sabe todo y no sabe ni siquiera que no lo sabe. En educación no se trata de dejar al niño e ir a recogerlo, sino que es todo lo que pasa dentro de ese aula, que tiene que ver con el presupuesto que se dedique, la innovación de ese centro, la formación del profesorado… Así que vamos a pedir a todas las personas a que se impliquen cada vez más en la Fapa y en sus respectivas aulas.

¿Qué otras cosas cree que deberían cambiar?

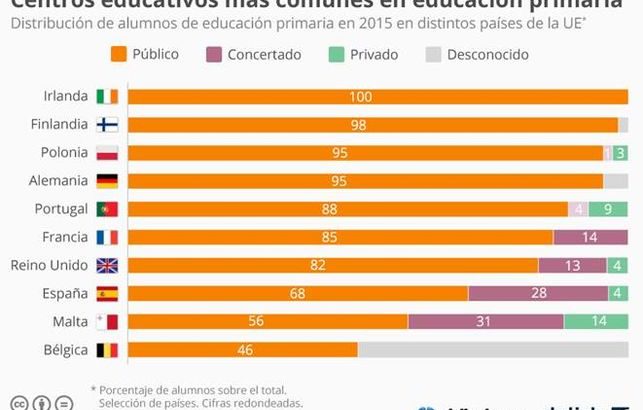

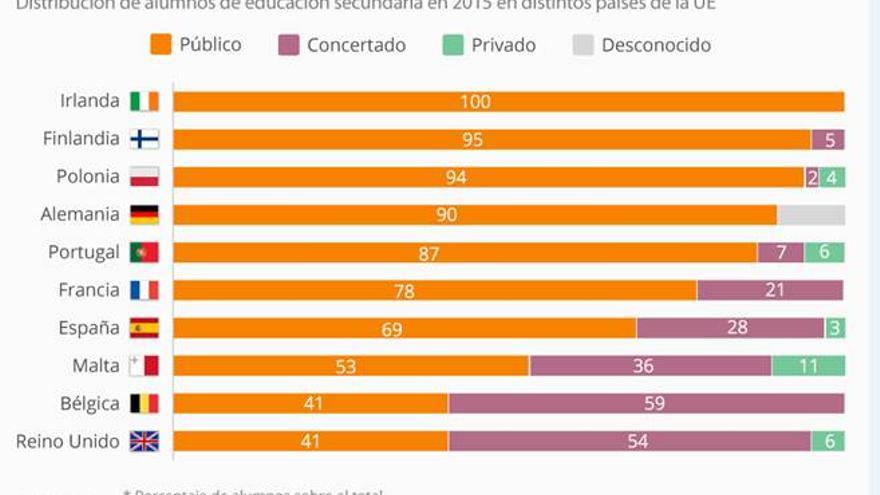

Estamos hartos de sufrir que los centros privados estén sostenidos con fondos públicos y que los centros públicos estemos privados de fondos. La gente tiene que entender que hay una relación directa entre el fomento de la privada subvencionada y la falta de recursos de la pública. A los profesores de la privada concertada se les paga con el dinero público; cuando se les ceden ciertos suelos, es dinero público; y, como demuestran artículos recientes, cuando se les da dinero, se le está quitando a la pública. Las familias mandamos en esto: somos la mayoría y podemos cambiar las cosas, y podemos hacer proyectos estupendos como en el Trabenco, donde nuestros niños estén a gusto, vivan una educación innovadora, no obsoleta, y les dé gusto ir al colegio. Todo esto se puede cambiar con la participación de todas y de todos. Cuando decidimos parar nuestras vidas y sacar un hueco para esto es porque queremos que no solo nuestros hijos estén mejor, sino que los hijos de todos estén mejor. ¿Cuánta gente entiende que cuanto más estemos en una educación inclusiva e igualitaria, mejor va a ir el país para todos? No necesitamos competitividad, sino cooperación y solidaridad; y no podemos segregar a niños por la situación económica de sus familias ni por ningún otro motivo.

¿Cómo trabaja la Fapa con la Asamblea por la Educación Pública?

La Asamblea es un espacio de movimiento social en el que estamos todos: alumnos, sindicatos, partidos, profesorado, familias, Ampas… en ella está representada toda la comunidad educativa. Nos une la educación y nos implicamos; tenemos las mismas 24 horas que el resto de la gente, y aun así nos parece que merece la pena hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar la educación. Es un espacio al que invitamos a toda la ciudadanía de Rvas para reflexionar sobre lo que está pasando con la educación. A veces las ampas estamos muy centrados en nuestros centros y es una pena, pero para eso también está la Fapa; no solo para montar fiestas, sino para ver qué está pasando y ver cómo contribuir a mejorar las cosas.

¿Habrá renovación en la junta directiva de la Fapa?

La Fapa somos padres y madres y la energía debe continuar independientemente de quién esté, y además es un sitio abierto donde cualquiera puede llegar a iniciar un proceso de cambio. En octubre plantearemos si es necesaria esa renovación. Hay personas que quizá sentimos que deben ser otros quienes tomen las riendas, pero eso no quiere decir que desaparezcamos ni que no valoremos todo en su justa medida para que todos los procesos se den de la mejor manera posible. Estamos haciendo algo muy importante; nos integramos en la Marea Verde, en la Fapa Giner de los Ríos, el pacto educativo… Necesitamos una Fapa y unas Ampas fuertes que, además de organizar las extraescolares y los carnavales, reflexionen sobre estas cosas, porque ¿qué madre o padre no quiere que su hijo disfrute en el colegio, se sienta bien allí, se relacione y aprenda a gusto?

Fuente: https://www.planetarivas.es/entrevista-fapa-rivas-ana-lillo/

Users Today : 9

Users Today : 9 Total Users : 35462285

Total Users : 35462285 Views Today : 91

Views Today : 91 Total views : 3423647

Total views : 3423647