Luis Bonilla-Molina

- Introducción

Estamos viviendo una coyuntura bisagra para el sostenimiento de las conquistas sociales en general y de manera particular del derecho a la educación. En tal sentido, y, como lo hemos venido señalado en otros textos, durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 se produjo un asalto brutal al derecho a la educación, al no garantizar muchos Estados Nacionales las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje. Autoridades educativas guardan silencio sobre la neo privatización que ocurrió durante el cierre de escuelas por cuarentena preventiva, en virtud que gobiernos, al mejor estilo del modelo de sociedad educadora neoliberal, transfirieron sus responsabilidades a las familias, estudiantes y docentes, teniendo estos últimos que asumir los costes de acceso a internet, compra de equipos de conexión, pago de plataformas, apropiación de la producción de contenidos digitales y el manejo virtual. Insistimos en ello, porque esta situación amenaza con sostenerse en el retorno a la presencialidad y más allá en la post pandemia, a partir del anunciado modelo educativo de presencialidad + virtualidad.

Con una dosis de cinismo sui generis, las autoridades educativas comienzan a hablar de su preocupación por el abandono escolar de los niños, niñas, adolescentes y estudiantes de educación universitaria. ¡¡¡No fueron los/alas alumnos/as quienes dejaron las escuelas, bachilleratos y universidades, sino los Estados quienes les abandonaron a su suerte durante la pandemia; sin equipos de computación y sin internet fueron empujados a la periferia de los sistemas escolares!!!

El atasco en el debate al respecto y la acción reflejo del avestruz que ha caracterizado a sectores del pensamiento alternativo y del propio magisterio, pareciera deberse a los problemas para comprender la orientación estratégica en materia educativa del capital, en la transición entre la tercera y cuarta revolución industrial y su impacto en la agenda de los sistemas escolares. La vorágine de cambios y el giro de 180 grados causa desorientación y vértigo ante el peso de las rutinas y el performance escolar que vivimos en el último siglo. Este atasco tiene sus orígenes en la brecha epistémica.

- ¿Qué es la brecha epistémica?

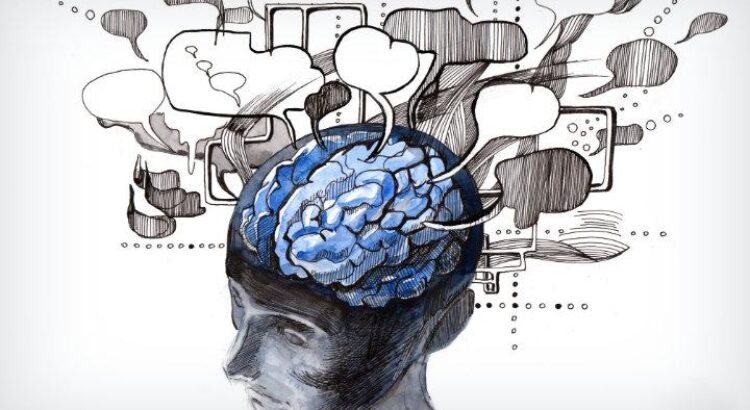

La brecha epistémica no es otra cosa que la in-compresión de la distancia existente entre lo que hacemos y lo que demanda la sociedad y el modo de producción. Se expresa en limitadas posibilidades para tomar conciencia crítica respecto a esta situación, fenómeno derivado de paradigmas, arquetipos, rutinas, narrativas e imaginarios que se corresponden a otro momento histórico, al pasado.

La brecha epistémica es más peligrosa que la brecha tecnológica, porque la segunda se subsana con la compra de equipos y tecnología, mientras que la primera demanda procesos de aprendizajes y razonamientos lógicos que permitan apropiarnos de las características del cambio. Salir del atasco requiere una didáctica contextualizada del cambio incesante, propia de una propuesta pedagógica emancipadora, liberadora contextualizada en el siglo XXI.

En la medida que la distancia existente entre lo que sucede y nuestra comprensión del fenómeno sea mayor, la tendencia defensiva es a negar el hecho y su permanencia. Asignándole a las evidencias estatus de fortuitas e irrepetibles. Por ejemplo, muchos docentes ven la virtualidad como un fenómeno coyuntural de la cuarentena por pandemia y se resisten a ver en ello una dinámica que se sostendrá en el tiempo con distintos grados de aplicación.

La brecha epistémica genera un caos cognitivo tremendo, al evidenciar los y las docentes numerosos signos de cambio en una coyuntura histórica como la actual y, sentirse desprovistos de las herramientas teóricas y experienciales para afrontar, comprender y actuar en lo nuevo.

Al no conseguir las claves para entender lo nuevo se corre el riesgo de forjarse un espíritu conservador, que se resiste a abrirse al aprendizaje para el cambio o, peor aún se corre el riesgo de creer que es suficiente con no hablar de ello para que la nueva realidad se disipe.

La brecha epistémica individual debería resolverse mediante el auxilio de la institucionalidad educativa, pero la actual brecha epistémica tiene dimensiones organizacionales, es decir abarca a los ministerios de educación y una parte importante de universidades y centros de formación permanente del profesorado.

La brecha epistémica es mucho más profunda que las crisis paradigmáticas descritas por Khun (1922-1996), porque en este caso, implica repensar el mundo en su totalidad y en la “comunidad educativa”, producto de la despedagogización, curricularización de las pedagogías y la pragmática neoliberal, no existe un cuerpo teórico, ontológico y de creencias compartidos ni consenso respecto a la aplicación de la teoría y los modelos de soluciones de problemas.

Los gobiernos neoliberales, acostumbrados a obedecer sin pensar mucho, parecieran no entender la orientación estratégica del capital y sus demandas educativas y, cada administración hace una reforma educativa de carácter nacional con pinceladas de lo que dice la OCDE BM o UNESCO, las cuales lejos de resolver los problemas que las generan terminan anarquizando aún más los sistemas educativos.

La apelación a lo “local” de las reformas educativas no es necesariamente el resultado de una valoración del desarrollo desigual y combinado del capitalismo que le impone roles diferenciados a los territorios, sino un tareismo de cambiar algunas cosas para dar la sensación de estar haciendo algo y dar muestras de lealtad al centro capitalista. Sin embargo, estas reformas educativas como parches que atacan síntomas, pero no los problemas, terminan siendo iniciativas sin teleología producto de la brecha epistémica. El paradigma de la burocracia educativa, de subordinación de los sistemas educativos al modo de producción capitalista no resulta suficiente para entender la transición de lo educativo entre la tercera y cuarta revolución industrial. La brecha epistémica está haciendo disfuncional a las burocracias educativas para el funcionamiento del sistema mundo capitalista.

La estructura de la institucionalidad educativa es la propia de una maquina newtoniana; por ello surge la ilusión que el cambio de paradigmas es cuestión de reformas (partes, piezas de la máquina) curriculares, didácticas, evaluativas, o de creación de nuevos departamentos (piezas complementarias). Es una castración epistemológica que impide pensar -y mucho menos poner en marcha- la organización, carreras y dinámicas internas de manera radicalmente distinta a las rutinas y protocolos existentes. Esta limitación para pensar lo nuevo en sus expresiones organizacionales concretas suele interpretarse como desactualización. Pero los intentos de actualización se hacen aproximándose a la institucionalidad como si fuera una máquina y las propuestas de cambio terminan siendo ajustes o sustitución de las oxidadas piezas. Las recientes olas de reformas educativas y universitarias han sido eso, con resultados poco alentadores que terminan auspiciando el inmovilismo educativo y un espíritu pedagógico conservador.

La resistencia al cambio derivada de la brecha epistémica es evidencia de serias limitaciones para comprender el horizonte qué, para colmo, está en permanente movimiento. La respuesta reflejo resultante de la brecha epistémica, se asemeja a la solución cognitiva que se produce ante la fragmentación del vidrio delantero del auto que hace que terminemos viendo la realidad a través del retrovisor.

La brecha epistémica tiene dimensiones territoriales. No es lo mismo la brecha epistémica en el centro del sistema mundo capitalista que en sus periferias. Los(as) ciudadanas(os) del centro capitalista tienen posibilidades mayores de ver las manifestaciones concretas del horizonte de la brecha epistémica, allí donde los(as) habitantes de la periferia capitalista solo observan brumas difusas. Para un habitante de Múnich, Ámsterdam o París la virtualidad está más próxima a una cotidianidad donde el internet es accesible, la electrificación estable, el acceso a equipos de computación relativamente fácil, donde los vídeos juegos hacen parte del paisaje, mientras que en Ocosingo (México), Rubio (Venezuela) o Carcasí (Colombia) su aproximación más extendida es a través de los contenidos de las películas y noticieros de televisión por limitaciones de conectividad y equipos.

Es decir, la brecha epistémica tiene expresiones diferenciadas conforme al desarrollo desigual y combinado del capitalismo, sin embargo, como aprendimos como Wallerstein (1930-2019) el sistema mundo no deja un territorio inhabitado de sus dinámicas. Es decir, la aceleración de la innovación y la cuarta revolución industrial llegará a todos los rincones del planeta en el corto y mediano plazo, ya sea modificando tu realidad o excluyéndote.

Algo similar ocurre en los países respecto a la ciudad y el campo, las metrópolis y los territorios ancestrales. En América Latina el sector urbano concentra la mayor cantidad de posibilidades de acceso a servicios mientras en el mundo rural la precariedad se convierte en signo de identidad. No es lo mismo hablar de mundo digital en las capitales de los países que territorio adentro en el campo. La proximidad y las posibilidades de comprensión de los nuevos fenómenos de comunicación, educación, consumo, participación y sociabilidad es mayor en los centros urbanos que en las comunidades rurales. Eso puede generar la falsa percepción que lo nuevo no es propio del campo, sino que ese es un tema citadino.

La brecha epistémica puede generar la imaginaria esperanza que si desde la periferia capitalista nos convertimos en ostras encerradas en la concha nos haremos impermeables a la lógica del mercado en la cuarta revolución industrial. Pero la realidad es que la ostra sobrevive porque protege “lo suyo” dentro de la coraza, pero no pierde contacto con la realidad externa. Una falsa conducta de ostra reside en oponer saberes ancestrales y desarrollo científico-tecnológico, cuando de lo que se trata es de construir una dialéctica territorial que permita establecer las bondades y límites de uno y otro.

La brecha epistémica pretende ser presentada como una cuestión generacional. Es una especie de pulsión de fuga recubierta de narrativas esperanzadoras, basada en el supuesto que los y las más jóvenes hallarán las respuestas que le resultan esquivas a quienes nacieron antes de la década de los noventa del siglo veinte. Teóricos como Prensky con sus ideas sobre los nativos digitales y migrantes digitales alimentan esta ilusión que sedimenta la brecha epistémica. Como hemos señalado no es un tema de edades, sino de lectura freireana de la realidad a partir de precisar el impacto en el modo de producción capitalista, de los pliegues y giros que imponen las revoluciones industriales y como estos dobleces marcan una nueva agenda educativa. Si mayores y jóvenes no logran comprender el impacto de la tercera y cuarta revolución industrial en el sistema mundo capitalista y lo que ello implica para la educación y los sistemas escolares, la brecha epistémica se sostiene.

La brecha epistémica tiene una expresión concreta el campo popular, derivado de la precaria comprensión de la relación dialéctica entre el uso de tecnologías alternativas y la aceleración de la innovación científica-tecnológica. Lo alternativo no es ajeno al impacto de la aceleración exponencial de la innovación en sus imaginarios, narrativas y usos. Las tecnologías alternativas no son un petroglifo de un museo, sino que, mantienen una interacción simbólica entre pasado y presente, tradición e innovación. El inmovilismo de las tecnologías alternativas, la negación a interactuar con lo nuevo sin ceder con ello a su horizonte paradigmático, el no pensar críticamente la novedad valorando sus relaciones con la realidad y los contextos, evidencia la brecha epistémica. Tal vez a ello contribuya la inusitada velocidad de lo emergente, el creciente volumen de expresiones de lo radicalmente nuevo.

La brecha epistémica facilita la minería digital y el extractivismo de identidades humanas. En los últimos dos años hemos visto la inusitada penetración de dispositivos móviles en comunidades no solo urbanas, sino también rurales. El uso ingenuo de estos equipos facilita el extractivismo de información personal y la minería de datos. La prospectiva de avatares en el mundo virtual se está construyendo a partir de esta minería, proceso que amenaza la identidad de poblaciones que se acercan a lo tecnológico con una brecha epistémica.

La brecha epistémica es estructuralmente más consolidada en varones que en mujeres, debido al papel reproductor del patriarcado en la sociedad capitalista. El patriarcado implica una aproximación conservadora respecto a las relaciones sociales, una de ellas con la ciencia y la tecnología emergente, sobre todo las innovaciones propias de la transición a la cuarta revolución industrial que desafía las rutinas y performance societal. Por ello, mientras los varones se resisten al impacto de los nuevo desde la incredulidad y la sátira, las mujeres se aproximan a esta situación desde lo práctico, las posibilidades y su impacto en la vida cotidiana. Por ello, el feminismo es una posibilidad para resolver la brecha epistémica superando la tecnofobia y la tecnofilia.

La brecha epistémica posibilita nuevas expresiones de huella ecológica, pues no permite comprender el giro del modo de producción hacia nuevas fuentes energéticas, más allá del petróleo, gas y carbón. Esto permite la continuidad de la crisis ambiental con variantes no conocidas de impacto ecológico. La brecha epistémica limita las posibilidades de respuestas anticapitalistas a un modelo de sobreproducción de mercancías que quiere parecer ecológico al cambiar de fuentes energéticas, independientemente que las nuevas causen otros impactos ambientales.

La racialización de la brecha epistémica se muestra de manera más evidente en el sur global, donde las precarias situaciones materiales de vida hacen ver la transición entre la tercera y cuarta revolución industrial como un tema ajeno. En contraste el blanco del norte imperialista se muestra como el civilizado capaz de comprender los desarrollos y el horizonte teleológico de la aceleración de la innovación.

Todas estas expresiones de la brecha epistémica facilitan el inicio con impunidad del reseteo mundial. A mediados de 2020 Schwab y Millaret presentaron las líneas maestras de este proceso en el libro Covid-19 el gran reinicio (2020) que sirvió de base para la reunión de Davos de 2021 que se convocó con el mismo lema. El giro dramático de la economía, modelo político y social, así como de la educación fue presentado con absoluta impunidad gracias a la brecha epistémica que impide vislumbrar el impacto profundo en la calidad d vida de la clase trabajadora y países de bajo ingreso, que acarreará esta iniciativa. Enfrentar el reseteo mundial pasa por resolver de manera colectiva la brecha epistémica, algo en lo cual el magisterio puede tener un especial protagonismo.

La brecha epistémica es mucho más dramática que la brecha del conocimiento. La segunda, se resuelve con procesos de aprendizaje ubicados en fuentes del saber, ya sean institucionales o populares. Mientras que la primera, implica desconstruir y crear una nueva epistemología de la sociedad que dé cuenta de las implicaciones de la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial, en las comunidades, la educación y los sistemas escolares: tarea pendiente en el plano organizacional y comunitario.

En fin, la brecha epistémica constituye el problema central de las resistencias anticapitalistas en educación porque impide la construcción de alternativas epocales que construyamos respuestas cabalgando sobre una realidad tan dinámica como la actual y el contexto de la inusitada aceleración de la innovación científica y tecnológica.

- ¿Por qué surge la brecha epistémica en educación?

Los y las trabajadores(as) de la educación fuimos formados con el arquetipo de la sociedad capitalista de la primera y segunda revolución industrial. El sistema escolar conocido es una puesta en marcha de la estructura de ciclos de Comenio, de la lógica escolar gradual, donde todo marcha a semejanza de una máquina compuesta por partes, con dificultades que se incrementan según los patrones de edad y año escolar. La pedagogía fue fragmentada y cada una de sus partes autonomizada; el currículo pasó a ser el centro de lo educativo, las didácticas una feria de propuestas de dinámicas educativas muchas veces en conflicto con la evaluación o el modelo de gestión escolar.

Nos acostumbramos a pensar que la educación del sistema educativo era disciplinar, porque así lo requería el sistema mundo capitalista en las dos primeras revoluciones industriales; ante ello oponíamos la transdisciplinariedad como ruptura con el conocimiento estanco. Pero no nos enseñaron a ver el proceso de mutación del capitalismo como resultado de la tercera revolución industrial; no comprendimos que lo alternativo, la transdisciplinariedad se convertía en la tercera revolución industrial en requerimiento del modo de producción.

Tuvimos -y tenemos aún- dificultad para comprender el impacto de la aceleración de la innovación científico-tecnológica en la educación. En algún momento se borró de la agenda transformadora la conquista alcanzada después de muchas luchas respecto a la democratización del conocimiento científico, tecnológico y los saberes comunitarios como una de las tareas centrales de la escuela, bachillerato y universidad. Democratización del conocimiento que para el capital consistía en la habilitación de los egresados para ser parte del modo de producción conforme a los requerimientos de cada momento histórico, mientras que para el proletariado significaba la posibilidad que sus hijos e hijas pudieran apropiarse de la ciencia y el conocimiento que pretendía ser administrado a cuenta gotas por la burguesía. Esta pérdida de centralidad educativa de la democratización del conocimiento de punta en lo escolar contribuyó a la brecha epistémica.

Esto fue creando “certezas” que resultaban impermeables a lo contingente. Esta petrificación de las rutinas y protocolos se fue estandarizando hasta hacer prácticamente imposible ver otra manera de actuar pedagógicamente. La taxonomía de Bloom, que emergió en el contexto de los informes Coleman (EEUU,1966) y Fauré (Unesco, 1972) se convirtió en la forma no solo más popular sino idónea de elaborar currículo por sus posibilidades para la evaluación del desempeño docente y del desarrollo de aprendizajes entre los y las estudiantes. El currículo fue convertido en corazón de lo educativo y de allí pasó a sustituir el ejercicio pedagógico. Los docentes fueron convertidos en administradores curriculares y sus procesos como dinámicas de una máquina, con ritmos, metas y temporalidad.

Esta forma única (o unificada) de entender el acto pedagógico inhabilitó al sistema educativo y a la labor docente para dialogar dialécticamente con la innovación. La educación contextualizada se convirtió en narrativa que escondía la relación insustituible entre lo local y lo global en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La creciente mirada localista derivó en la actual brecha epistémica, funcional a la lógica de un sector del capital interesado en la destrucción de la escuela pública presencial.

La brecha epistémica está siendo usada por sectores del capitalismo vinculados a las grandes trasnacionales de la tecnología para presentar a los y las docentes como desactualizados y la escuela presencial como ineficiente. Es decir, está resultando funcional al nuevo modelo de privatización educativa (educación en casa + virtualidad + conexión + contenidos digitales con costos asumidos por las familias).

- ¿Cómo se evidencia la brecha epistémica?

Cuando llevo a mis hijos(as) más chicos(as) a la escuela veo con asombro, como los rituales educativos, estructura escolar y dinámicas pedagógicas se parecen demasiado a las que viví como estudiante hace 50 años o en las que participaron mis hijos mayores hace treinta años. Antes de la pandemia, instituciones educativas prohibían el uso del celular en las aulas y tenían dificultad para incorporar esos dispositivos a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En medio de la sociedad de la información, como lo ha demostrado la pandemia, muchas escuelas no solo no tienen internet, computadoras para cada estudiante, ni nubes educativas propias, sino que tienen dificultad para entender las posibilidades de lo digital y virtual. Muchos docentes se resisten a aproximarse a lo digital y virtual con el único argumento que son iniciativas generadas por el capital trasnacional, sin que estos cuestionamientos vayan acompañados de generación de caminos alternativos. Ciertamente lo digital y virtual construido por las trasnacionales de la tecnología fomenta el pensamiento reproductor, pero eso no justifica que no se presenten alternativas desde lo virtual-digital.

Esta resistencia de lo educativo a construir propuestas pedagógicas alternativas en el mundo virtual y digital, con sus dimensiones curriculares, didácticas, evaluativas, de planificación y gestión, que transiten entre lo presencial+virtual+digital de manera armónica evidencia la brecha epistémica.

- ¿Qué podemos hacer para superar la brecha epistémica?

No me gustan las recetas y me inquietan quienes las formulan. Así que sólo me atrevo a señalar aspectos a ser tomados en cuenta a la hora de construir una hoja de ruta. Primero, abrir un debate que inicie formulando como puede ser la escuela/universidad presencial en un giro de 180 grados. Segundo como esa nueva institucionalidad educativa incorpora vitualidad+digital (VD) a los procesos de enseñanza -aprendizaje, no como complemento sino como parte constitutiva de las dinámicas pedagógicas. Tercero, pensar lo curricular, didáctico, evaluativo, planificación y gestión desde una perspectiva de presencialidad liberadora y de programación informática emancipadora. Cuarto, abrir un proceso de alfabetización popular en algoritmos y programación que permita construir conocimiento digital y virtual desde las escuelas y universidades. Quinto, entender las dinámicas de desarrollo desigual y combinado en una orientación común del sistema mundo capitalista en la cuarta revolución industrial.

Esto pasa por reconstruir los mecanismos dialógicos de recuperación de saberes y construcción de conocimiento, entre docentes, estudiantes y familias.

La brecha epistémica expresa las desigualdades e injusticias sociales, que generan exclusión e impiden condiciones materiales de posibilidad para resolverla. La brecha epistémica es una condena del poder global que impide a las mayorías entender la realidad en cambio incesante, en contextos de impacto profundo de la creciente aceleración de la innovación.

- Los gremios y sindicatos docentes a la vanguardia de la superación de la brecha epistémica

Las organizaciones de los y las docentes representan la fuerza organizada más importante del magisterio. Han construido una tradición defensiva que hoy resultan especialmente importantes para defender la profesión docente y la escuela presencial. Los gremios y sindicatos docentes son espacios privilegiados para discutir y entender colectivamente lo que está pasando y generar alternativas de resistencia.

No idealizamos lo sindical y gremial; estamos conscientes de que muchas organizaciones del magisterio son patronales y burocráticas, por lo que proponemos, está fundamentalmente dirigido a organizaciones democráticas y no coaptadas.

El año 2022 debería ser aprovechado para abrir un amplio debate sindical al respecto. Romper con la brecha epistémica es la única posibilidad de salvar la escuela pública presencial, ante la tormenta tecnológica en ciernes y los anuncios del estallido de la burbuja educativa.

Lista de referencias

Bonilla-Molina, Luis (2021) La nueva fase del Apagón Pedagógico Global (APG). Ediciones Ove. Caracas. Disponible en https://luisbonillamolina.wordpress.com/2021/11/17/la-nueva-fase-del-apagon-pedagogico-global-2022-2030-y-alla/

Coleman (1966) Informe del Estado de la Educación / Igualdad de oportunidades en Educación. Disponible en https://drive.google.com/file/d/0Byhtrdi1KzqBRmdDQlhfM3NLeDA/view?resourcekey=0-S8ipvya7I3gSmpTY5-oYMQ

Faure (1973). Aprender a ser: la educación del futuro. Ediciones unesco. Disponible en https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/inklusibitatea/pubs/unesco_aprender%20a%20ser.pdf

Kuhn, Tomas (1970). Segundos pensamientos sobre paradigmas. Texto mimeografiado.

Prensky. Marc (2010) Nativos y migrantes digitales. Disponible en https://marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf

Schwab. K & Millaret (2020) Covid-19 el gran reinicio. Libro digital Amazon book.

Wallerstein (1999). Sistema mundo – moderno. (4 tomos). Ediciones siglo XXI. México

Users Today : 24

Users Today : 24 Total Users : 35460327

Total Users : 35460327 Views Today : 29

Views Today : 29 Total views : 3419057

Total views : 3419057