Por: Jurjo Torres Santomé.

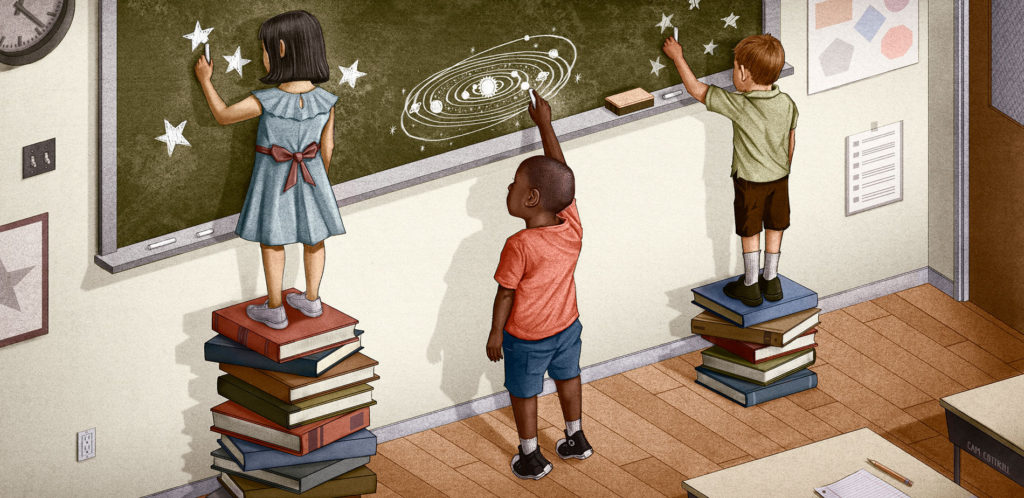

Educar es parte de esencial en la conformación de un ser humano utópico, que ve la realidad como perfectible, que se siente obligado a ver siempre un mundo de posibilidades, a ser optimista en cuanto a las posibilidades de organizar modelos de sociedad cada vez más justos, inclusivos y democráticos. En este artículo se analizan las diferencias existentes entre roles e intereses propios de las organizaciones públicas y privadas en la formación del profesorado y del alumnado.

Una educación para una sociedad democrática, justa e inclusiva no es posible sin políticas públicas que traten de compensar y corregir todas aquellas injusticias estructurales que inciden y determinan las condiciones de vida de chicos, chicas y familias. Requiere, por tanto, un sistema educativo que se comprometa con estos mismos ideales y un profesorado con una pertinente formación, autonomía profesional, condiciones laborales y recursos.

En cualquier conjunto de medidas destinada a educar una ciudadanía empoderada -actores reflexivos, críticos, activos en la construcción de modos de vida más justos y democráticos- es imprescindible un profesorado con buena formación psicopedagógica para diseñar, implementar y evaluar modelos curriculares verdaderamente justos; pero también cultural, con un conocimiento riguroso acerca de cómo se construyen y reproducen las situaciones de pobreza, exclusión y de inferioridad. Un profesorado con esta clase de formación y compromiso educativo tiene mayores facilidades para comunicarse con estudiantes y familias, apoyarse en sus fortalezas para generarles actitudes más optimistas, confiar en sus posibilidades, capacidades, saberes y destrezas, así como para conocer y trabajar con los diferentes colectivos sociales de la comunidad.

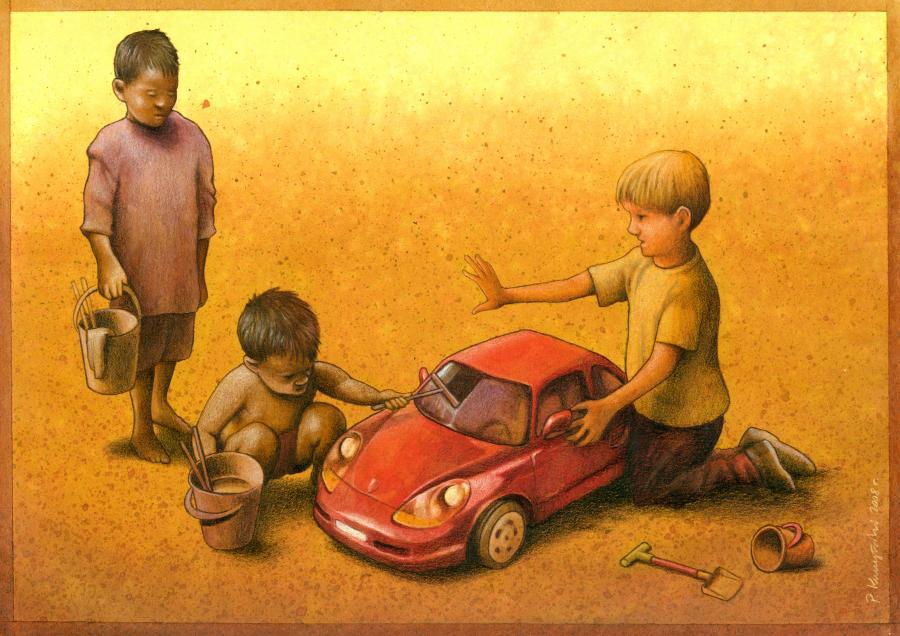

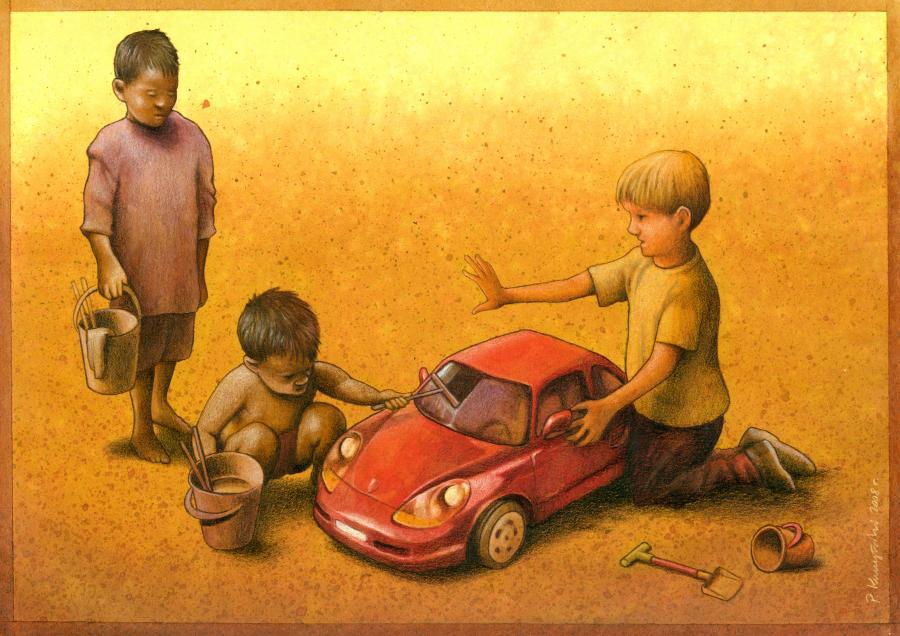

Una institución educativa se comportar de modo muy diferente según se oriente por criterios de justicia social, comprometida con los derechos humanos, o por filosofías y valores de mercado. En el primer caso, educar implica atender y compaginar las necesidades individuales del alumnado con los asuntos e intereses comunes, públicos; exige poner a disposición de las instituciones escolares los mejores recursos materiales y humanos, especialmente cuando su alumnado arranca con demasiados déficits culturales, educativos, alimenticios, sanitarios, socioafectivos, etc.

En el segundo caso, cuando una institución educativa se rige bajo parámetros mercantilistas lo que va a determinar sus prioridades son las calificaciones del alumnado, pues de ellas depende su ubicación en los ránquines. La evaluación se devalúa y centra en un número muy reducido de variables, y las metodologías didácticas se restringen a entrenar para cubrir los tests; la educación se limita a la oferta de servicios que satisfacen a sus clientes, considerados cual consumidores y consumidoras, no como ciudadanía.

Políticas oficiales de sospecha sobre la educación pública

Las actuales políticas educativas van en una dirección contraria a la construcción de sociedades inclusivas, justas y democráticas. Estamos siendo gobernados por leyes y reales decretos que desde planteamientos economicistas redirigen el trabajo en las aulas en dos direcciones convergentes: por una parte, tratan de ofrecer una formación reducida a asegurar las necesidades del mercado, los intereses de los lobbies empresariales; y por otra, reproducir un conocimiento oficial con el que legitimar opciones neoliberales y conservadoras como las únicas viables y lógicas. Se responsabiliza al profesorado de todo lo que acontece en las aulas e, incluso, se transfieren las culpas al alumnado y a sus familias.

Estamos ante modelos que tratan de controlar la profesionalidad del profesorado, centrándola solo en algunas dimensiones de su trabajo; docentes que deben preocuparse únicamente de los aspectos más técnicos de su labor, dejando fuera de su control el análisis crítico de los contenidos culturales que hay que promover en las aulas.

Esta redirección neoliberal recurre, entre otras medidas, a una constante presión mediante evaluaciones externas del alumnado e, indirectamente, de su profesorado; culpándolo si los resultados no son aceptables.

Además, en las últimas décadas es creciente papel de instituciones y universidades privadas y, lo más novedoso, de fundaciones privadas promovidas por grandes grupos económicos que pretenden domesticar las facultades de educación públicas, acusándolas de ineficacia. Sus líneas de ataque inciden en que en éstas se imparte demasiada teoría y poca práctica. El practicismo y utilitarismo que vehiculizan estas fundaciones filantrocapitalistas, y su facilidad de acceso a medios de comunicación, propician que muchas personas equiparen injustamente teorías científicas con conocimiento inservible.

Se suele acusar a las facultades de la red pública de ideologización en los contenidos de sus programas de formación, por prestar atención a las dimensiones filosóficas y sociológicas del conocimiento que facilitan el análisis de la realidad. Los contenidos curriculares necesarios para entender los asuntos sociales no pueden ser tildados de adoctrinamiento, salvo que pretendamos que el profesorado desconozca las vidas de su alumnado y que ignore los problemas que inciden en la motivación y aprendizajes escolares. No podemos olvidar que en estas instituciones rige la libertad de cátedra, de pensamiento, tanto para estudiantes como para docentes; un derecho que las instituciones públicas están obligadas a garantizar y defender.

Este tipo de políticas las vienen promoviendo en Estados Unidos fundaciones como Bill & Melinda Gates [1]o la red de fundaciones de ámbito mundial que coordinaTeach For All [2], que en España representa Empieza por educar, ExE [3]. En esta misma línea situaríamos, por ejemplo, la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) [4], la Fundación Santillana o la Fundación SM. Fundaciones que en síntesis lo que pretenden es sustituir los programas universitarios de formación del profesorado por modelos de formación de directores de empresas, el modelo MBA (Master of Business Administration).

Son estas organizaciones las que, a su vez, están incorporando las nuevas modas y mantras educativos como:coaching, mindfulness, emprendimiento, liderazgo, estándares cuantificables, empleabilidad, etc. Sus programas de formación están pensados con finalidades muy diferentes a los de la red pública.

Diferencias entre instituciones escolares públicas y privadas – concertadas

Analizar y proponer programas de formación del profesorado obliga a considerar el significado y funciones de las dos principales redes que se encargan de la educación. Podemos subrayar siete obligaciones y responsabilidades diferentes entre las redes escolares públicas y las privadas y concertadas.

En primer lugar, los centros escolares públicos se piensan, planifican y gobiernan para atender a ciudadanos y ciudadanas, personas con idénticos derechos. Permiten y facilitan las diferencias individuales cuando no acarrean cuestiones de desigualdad, injusticia o de cercenación de derechos. No seleccionan y agrupan al alumnado por clase social, capital cultural, sexo, sexualidad, religión, etnia, nacionalidad o capacidades.

Los colegios privados y concertados se piensan, planifican y gobiernan para atender a clientes. Los servicios que se ofrecen a la clientela dependen de sus capacidades económicas, de lo que cada uno puede pagar. Se asume la lógica de la desigualdad en el potencial económico individual, por lo que a cada uno le corresponde un desigual acceso a servicios. Escogen al alumnado con la mirada puesta en las garantías y ventajas que le pueden proporcionar a las propios centros privados en el actual mercado educativo; lo principal es que garanticen mejores rendimientos académicos en los test de evaluación externos y, por tanto, situar al centro lo más arriba posible en los ránquines. En consecuencia, seleccionan atendiendo a la clase social, capital cultural, raza, etnia, nacionalidad, sexo o religión de sus clientes. Su funcionamiento sigue el modelo de losclubes privados (J. Torres, 2007).

En segundo lugar, los centros públicos se gobiernan con principios de participación democrática y posibilitan una educación emancipadora, al servicio de la comunidad, en la procura del bien común. Propician hacer realidad unapedagogía y currículo crítico, dirigido a repensar cuestiones de desigualdad, carencias y manipulaciones en las políticas de reconocimiento, en temas de redistribución y de participación democráticas. Por tanto, es factible que el currículo escolar se pueda planificar, revisar y evaluar atendiendo a su coherencia con las posibilidades de empoderar a la ciudadanía mediante el acceso a información relevante y actual, el desarrollo de sus capacidades críticas y de colaboración; si favorece un modelo de ciudadanía optimista, con conocimientos, procedimientos, competencias y hábitos que le posibilitan el análisis de las estructuras económicas, políticas, sociales, laborales y financieras desde marcos de justicia social; si impulsa una educación que capacita para cooperar en acciones comunitarias destinadas a solventar problemas y mudar estructuras injustas, a implicarse en tareas y luchas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y de la sociedad en general.

En las redes escolares privadas las pedagogías y currículos crítico no se plantean, y cuando se utilizan conceptos como pensamiento crítico, colaboración, solidaridad, ayuda, etc. se hace con la mirada puesta prioritariamente en el logro de beneficios individuales o del grupo de iguales. Por ejemplo, cuando trabajan una cultura del emprendimiento es para la búsqueda de lucros personales, para facilitar que se hagan negocios que producen beneficios económicos a título individual o para los accionistas. En cuanto a las injusticias sociales, en el fondo, asumen el pensamiento TINA (There Is No Alternative) de Margaret Thatcher.

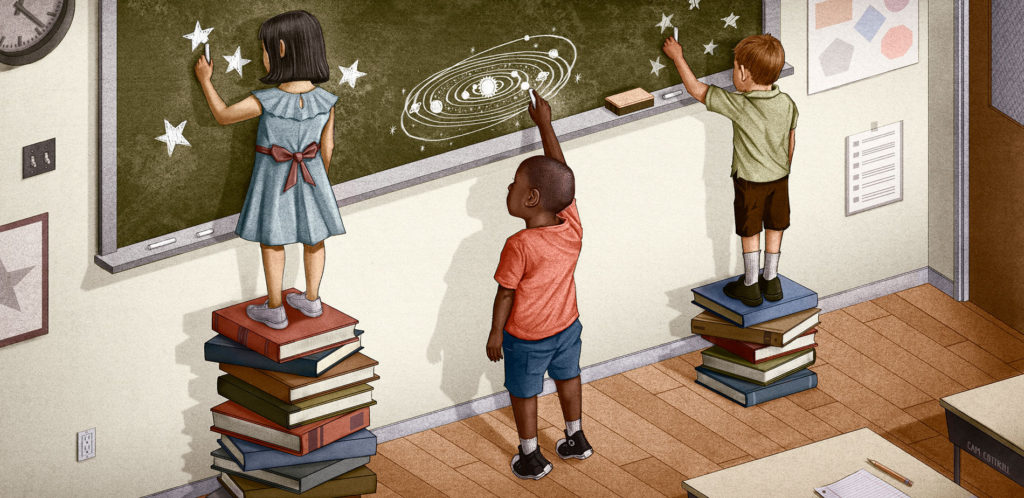

En tercer lugar, los centros educativos públicos están políticamente obligados a pensar el currículo para atender a todas las dimensiones de una educación integral, con una buena formación en ciencias experimentales, sociales, humanas, artes, tecnologías y deportes. Un currículo dirigido por el optimismo y confianza en las posibilidades y capacidades de cada estudiante, independientemente de su clase social, capital cultural, etnia y nacionalidad, sexo y sexualidad, religión y capacidades. Se asume un optimismo en que otro mundo es posible y puede construirse bajo banderas de igualdad, justicia, democracia participativa y solidaridad.

En los colegios privados el currículo es más tecnocrático e instrumental, obsesionado por puntuar mejor en las reválidas externas y ránquines. Aquí se prioriza STEM (ciencias experimentales, tecnologías, ingenierías y matemáticas) y se reduce a marías las otras áreas de conocimiento.

La siguiente cuestión que hay que tener en cuenta es que las redes de enseñanza pública tienen que atender a todas las personas de la comunidad, con la finalidad de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades; por tanto, con mucha atención a quienes arrancan con más déficits. En consecuencia, no escatimarán en recursos en la medida en que sean beneficiosos para el alumnado. Sus políticas de gasto procurarán favorecer siempre a sus estudiantes. Los ahorros o beneficios económicos que pueden tener se contemplan siempre como futuras inversiones para mejorar servicios, adquirir nuevos recursos educativos que permitan mejorar los servicios y funciones que la sociedad les encomienda.

Los centros privados se dirigen siguiendo la lógica de atender intereses y beneficios privados. Sus directivos, docentes y trabajadores buscan obtener los máximos dividendos económicos y/o simbólicos (creencias religiosas, ideologías, etc.), con los menores recursos, para sus propietarios y accionistas. Sus beneficios sirven para ampliar la capacidad del homo economicus y consumens, incrementar las ocasiones de enriquecerse, de adquirir o invertir en bienes privados.

En quinto lugar, destacamos que las instituciones escolares públicas confían en la profesionalidad del profesorado, por lo que las administraciones públicas, cuando no están en manos de la derecha, deben facilitar su actualización permanente, dotarles de condiciones que permitan mejorar el capital profesionaldocente (A. Hargreaves y M. Fullan, 2014), lo que redundará en la mejora de su trabajo en las aulas. Como profesionales comprometidos con lo público gozan de autonomía profesional, pedagógica, para acomodarse a la diversidad del alumnado que atienden.

Las instituciones privadas controlan a sus docentes, limitando su autonomía y profesionalidad al logro de los idearios que estas redes educativas priorizan; con este fin imponen auditorías permanentes, obsesionándolos con estándares de rendimiento en cuya definición y medición no tienen voz, con criterios cuantitativos de evaluación escolar, con el fin de que su alumnado puntúe mejor en los test de evaluación que las administraciones y organismos internacionales (OCDE, IEA) periódicamente aplican.

Otro aspecto que debemos reseñar es que los centros públicos, como atienden a todo tipo de estudiantes, tratan de buscar la implicación de las distintas organizaciones de la comunidad, vertebrándolas y ponerlos al servicio de intereses públicos, para pensar, construir y lograr servicios y beneficios para la comunidad, priorizando la atención en las necesidades de las personas más necesitadas.

En las instituciones privadas el contacto con otras organizaciones se instrumentaliza para servir a los grupos sociales que escolarizan. Este tipo de colegios eligen a las familias, no al revés. Conformar personalidades neoliberales y conservadoras es su filosofía dominante.

Y por último, las redes escolares públicas son estructuras democráticas, horizontales, donde la democracia es la norma con la que se organiza la participación del profesorado, de las familias, de los estudiantes y de la comunidad. En sus órganos de gestión, claustros y aulas se puede dialogar, discrepar y colaborar sin miedo a represalias de la dirección.

Los centros privados son jerárquicos; son gobernados de manera vertical por una dirección escolar al servicio de los idearios de la institución que los crea. En sus órganos de participación son más probables los miedos, silencios, coacciones y limitaciones en las opiniones y conductas del profesorado, por sometimiento a los idearios e intereses de los patronatos u órdenes religiosas a los que pertenecen.

Una política educativa que da tantas facilidades a instituciones privadas de educación de ciudadanas y ciudadanos y de formación del profesorado, convierte en muy difícil la implementación de políticas y prácticas educativas destinadas a la comprensión del otro y llevar a cabo proyectos curriculares destinados a facilitar el reconocimiento, la participación y colaboración, a tratar temas de justicia social, equidad económica, Derechos Humanos, sostenibilidad medioambiental … En resumen, una auténtica inclusión educativa y social.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/red-publica-red-privada-lo-que-las-hace-distintas-espana/

Imagen: http://insurgenciamagisterial.com/wp-content/uploads/2016/10/henrilamy.fr_.jpg

Users Today : 2

Users Today : 2 Total Users : 35460775

Total Users : 35460775 Views Today : 3

Views Today : 3 Total views : 3419980

Total views : 3419980