Por: Miguel Ángel Casillas

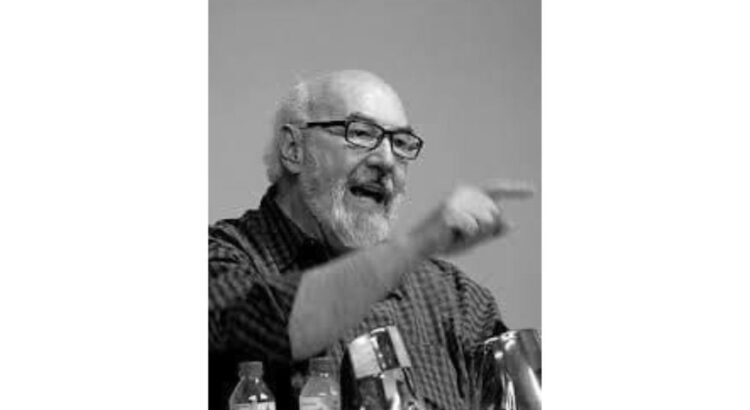

Acaba de morir El Chale, nuestro querido amigo Jorge Martínez Almaráz, fundador del Centro Activo Freire, una escuela activa, secundaria y bachillerato que funcionó en la Ciudad de México durante los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado. El Freire, como se le conocía coloquialmente fue una muy interesante propuesta educativa que renovó el sentido de la enseñanza media y media superior en México con un carácter libertario. Su proyecto pedagógico fue muy interesante e innovador, sin embargo ha sido poco reconocido por la investigación educativa.

Frente a la doctrinaria educación tradicional que se reproducía en las escuelas públicas y privadas, unas laicas y muchas de las otras de corte religioso, la educación activa se presentó en México como una realización de los ideales del 68, como una posibilidad de brindar experiencias educativas de alto contenido científico en un contexto riguroso de trabajo académico orientado por la libertad, el respeto intercultural, el juego, la risa y la solidaridad.

La escuela activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo académico. Es un proceso que propicia en cada niño el desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar sus conocimientos para transformarla. Hay un fuerte compromiso con la formación académica y con la formación de una moral laica, ciudadana, democrática y con compromiso social. Frente a la escuela memorista, autoritaria y vertical, en las escuelas activas se privilegia el trabajo práctico de los alumnos orientados por el maestro; al investigar y procesar la información construyen su conocimiento de modo autónomo. Se fomentan las relaciones horizontales y la construcción colectiva del conocimiento.

Ya había escuelas activas, sobre todo primarias, como la Bartolomé Cossío o el Decroly, además de alguna experiencias Montessori. Abrevaban de la escuela racionalista de Ferrer y Guardia, de las experiencias escolares desarrolladas durante la República Española, de Freinet, Piaget y otros renovadores de la enseñanza. El Freire, sin embargo, no sólo desarrolló una versión propia de la educación activa, sino fue capaz de recibir y dar cobijo a los hijos del exilio latinoamericano y caribeño, de prolongar una perspectiva materialista de la historia, de impulsar un riguroso modo científico de interpretar y explicar los fenómenos naturales y sociales, de integrar una valoración estética y artística a la formación de los jóvenes, de abrir un horizonte de desarrollo académico, artístico y social para sus cientos de egresados. Además de la experiencia escolar que se desarrollaba en su vida cotidiana, el Freire fue pionero en el desarrollo de las campañas de alfabetización que desarrollaron sus alumnos, en muchas comunidades de diferentes estados.

El Freire era una escuela privada y por eso podía ejercer ese enorme margen de libertad para desarrollar su proyecto educativo. Cumplía con creces con lo exigido por los inspectores de la SEP: sus alumnos tenían desempeños extraordinarios frente al examen de admisión de la UNAM y de otras universidades; su cuerpo de profesores estaba constituido en su mayoría por jóvenes universitarios, artistas y científicos; su control escolar era eficiente y casi familiar por el tamaño reducido de la escuela. Además, el proyecto académico se orientaba claramente hacia la izquierda, hacia la libertad y la autonomía de los estudiantes; era férreo el rigor académico pero la libertad de expresión era irrestricta; en la educación diaria poco importaba el adoctrinamiento frente al argumento y la libre confrontación de las ideas. Predominaba la confianza, la camaradería y la construcción colectiva del conocimiento. En el contexto anticuado y formalista de las relaciones educativas dominantes, en el Freire todos, de todas las edades y de todas las posiciones académicas o de autoridad se hablaban de tu.

El Chale supo articular un equipo directivo integrado principalemente por Margarita de Leonardo y por Aurelio Fernández, su cómplice y camarada del Partido Comunista Mexicano. La filosofía que los orientaba era ofecer un proyecto educativo para los adolescentes y los jóvenes que no existía en México, un proyecto inspirado en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, en una educación libertaria, comprometida con la sociedad y con su transformación democrática. A este grupo los unía la experiencia del 68 y del 10 de junio de 71, las ciencias sociales, la ilusión por cambiar el mundo. Formaban parte de un movimiento más amplio de artistas e intelectuales orientado a la renovación de la enseñanza en México, como el desarrollado por Don Pablo González Casanova en la UNAM con el CCH, la Universidad Abierta y la comisión de nuevos métodos; como el desarrollado para crear la UAM. Desde la tradición comunista compartían los ideales de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y su proyecto de transformación universitaria. Herederos del exilio español se inspiraban en el humanismo de Luis Vives, en Rousseau, en la escuela Freinet y los ideales de la escuela racionalista. A su alrededor sonaba el eco de Summerhill y otras experiencias de educación libre.

A lo largo de los años, formaron parte de la aventura del Freire un buen número de profesores que compartían ciertos rasgos: personas jóvenes (a veces muy jóvenes), de ambos sexos, pensamiento racional y científico, identificados con el laicismo. Muchos universitarios, artistas, científicos que integraban una comunidad que daba un seguimiento personalizado y puntual sobre el desempeño de cada alumno. El profesorado fomentaba relaciones y prácticas democráticas en el aula, era permanente la participación estudiantil.

En el contexto de la ciudad de México del fin de siglo, cuando los estudiantes de las escuelas secundarias oficiales usaban de modo obligatorio uniformes militares de color caqui, y los estudiantes de las escuelas privadas uniformes de corbata y chaleco, en el Freire había una irrestricta libertad sobre las fachas, los pelos y la vestimenta de los estudiantes; había un respetuoso trato sobre las diferencias sexuales, el color de la piel o el origen geográfico; se practicaba la educación sexual, no había bronca con el amor libre. El proyecto académico eso si, era inflexible ante las drogas, el conservadurismo y la intolerancia. El bachillerato, en lugar de reproducir los planes de estudio de la escuela preparatoria, adoptó los programas del CCH de la UNAM. En la vida diaria, particularmente el Chale hacía los días muy divertidos, cantaba, contaba chistes, se metía a cualquier salón, inventaba apodos a todo el mundo, platicaba anécdotas, se disfrazaba o usaba una peluca para recibir a los alumnos a las 7:30am. Practicaba la pedagogía de la alegría.

Los estudiantes eran hijos de funcionarios, políticos, artistas, académicos y científicos, dotados de un amplio capital cultural y con enormes potencialidades para al estudio; originarios de ambientes sociales liberales, progresistas y hasta revolucionarios. El Freire recibió a decenas de jóvenes de diferentes países de América Latina que venían con sus padres exiliados, huyendo de las dictaduras militares, proscritos en sus países; su experiencia intercultural enriqueció la vida escolar de todos los estudiantes. Todos se divertían en la escuela. En general, y muy asociado con su alto capital cultural, los estudiantes eran chicos aplicadísimos, con una enorme sensibilidad artística, con un amplio compromiso con la naturaleza y con la sociedad, comprometidos con sus estudios.

La distribución física del Freire tanto en Coyoacán como en La Florida, fue sobre antiguas casas habilitadas como escuela, donde las recámaras y estancias se convirtieron en salones, los patios en canchas y los jardines en espacios de convivencia. Frente a las escuelas tradicionales con decenas de alumnos en un salón, en el Freire los grupos eran pequeños, con máximo 20 alumnos, lo que favorecía un trato personalizado e intensas interacciones en la vida cotidiana. Un sitio emblemático fue el Limbo, donde se iban a alivianar aquellos muchachos que perdían el control durante las clases, o se peleaban con sus compañeros, o participaban de algún conflicto que les sacara del salón de clases. No era más que un pequeño jardín con una barda, a espaldas de la dirección, donde se sentaban los estudiantes y cuyo castigo era dejar de participar del trabajo con sus compañeros.

El Freire era una escuela meritocrática y competitiva, en el sentido de reconocer el mérito, la inteligencia o la sensibilidad artística extraordinarias. Se estimulaba el genio, la creatividad, la inventiva. Los alumnos más aplicados no sólo eran chicos con un fuerte liderazgo, sino también quienes más contribuían con las causas altruistas y solidarias. El más importante ejemplo fueron las campañas de alfabetización, a las que se accedía por mérito académico, para dedicar las vacaciones escolares a realizar una práctica de campo en comunidades rurales muy marginales para impulsar la alfabetización de sus integrantes, hombres y mujeres. Las campañas de alfabetización se preparaban a lo largo del año y cargados de emoción los estudiantes salían a comunidades a trabajar por la educación de campesinos y ejidatarios con quien es convivían durante varias semanas.

El proyecto académico y la experiencia escolar en el Freire fueron extraordinarios. Mucho tendríamos que aprender de esta experiencia histórica y revalorar la importancia de renovar las prácticas de enseñanza con un sentido progresista.

He seguido con atención los cientos de mensajes que se acumulan sobre la muerte de El Chale, en ellos predomina como denominador común la palabra gracias. En efecto, con su entusiasmo y con su risa contagió a cientos de amigos que lo quisimos; por su generosidad y su imaginación nos despedimos agradecidos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-proyecto-pedagogico-del-caf/

Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/31/politica/fallece-jorge-martinez-almaraz-el-chale-academico-y-activista-del-68/

Users Today : 91

Users Today : 91 Total Users : 35416068

Total Users : 35416068 Views Today : 115

Views Today : 115 Total views : 3349345

Total views : 3349345