Por Gladys Rodríguez Jourdan*

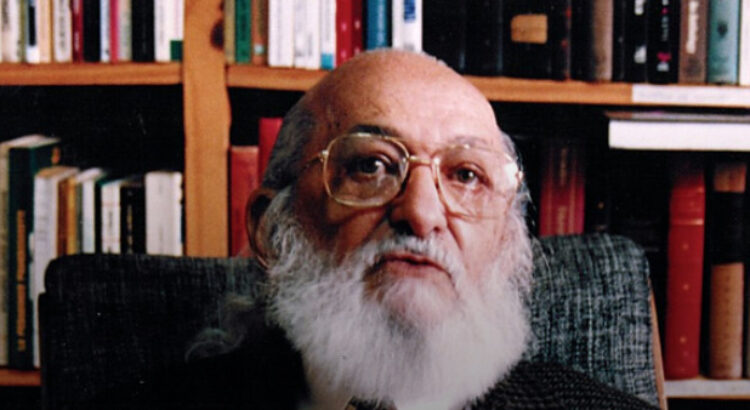

Conocí a Paulo Freire en una fría mañana de junio de 1989. Fue la única vez que visitó Uruguay. El frío se transformó pronto en un encuentro cálido. Entre la muchedumbre que lo acompañó, el diálogo amoroso, término que utilizaría muchas veces para referirse a la acción educativa, logró que el frío se transformara en calor humano, en emoción al tenerlo ahí cerquita, con esa barba blanca y esa entrante calva que lo inmortalizó. Fue en el entonces Instituto de Psicología de la Universidad de la República, en la calle Leguizamón.

En los 100 años de su nacimiento, recordarlo en la Casa del Maestro, en la calle Soriano, fue haber vivido algo de su pedagogía. Estaba previsto que fuera al interior de la casa sindical, pero la multitud hizo que se dirigiera al público presente en la calle, desde el balcón, una experiencia que como lo mencionara él, no había vivido ni siquiera en su propio país. Presentado por Reina Reyes, se volvió un diálogo con educadoras y educadores, una experiencia pedagógica para repensar en los tiempos que corren.

En este 2021 se cumplen 100 años de su nacimiento y se le hacen homenajes en buena parte del mundo, en particular en América Latina. Se trata del más notorio referente de la pedagogía latinoamericana del siglo XX, pero la trascendió: no sólo tuvo una importante participación en los procesos descolonizadores en África, sino también en Estados Unidos y Europa.

Su pedagogía fue una construcción desde la praxis; pensaba mientras andaba, y mientras andaba junto a los desposeídos de todo, los desharrapados del mundo, como los definía. Creaba la pedagogía de hombres y mujeres oprimidas. No delante ni detrás, sino junto al hacer de personas luchadoras, los condenados de la tierra, favelados, indígenas, afrodescendientes, blancos pobres.

Creo que un aspecto esencial a considerar es que hoy Paulo Freire merece ser leído teniendo presente lo que él mismo decía en cuanto a que no repitiéramos su pensamiento sino que lo recreáramos, lo rehiciéramos, no a la luz de nosotros sino del mundo y de las circunstancias históricas en las que nos situáramos. Como bien escribe en Grito Manso: “Tenemos que comprender que las luchas de los pueblos atraviesan etapas diferentes y esas etapas tienen dificultades diferentes”.

Paulo Freire: un pensador de oposiciones superadoras

Cuando se habla de transformaciones, Peter McLaren, su amigo y uno de los principales referentes de la pedagogía crítica norteamericana, nos invita a captar las oposiciones a las que recurre en sus obras de tal modo que esas oposiciones no se transformen en categorías fijas, ya que vivimos en un mundo muy complejo en el que los humanos están siempre interrelacionados. Aludiendo a una de sus obras más conocidas, McLaren se pregunta: “¿Quiénes son los oprimidos hoy?”.

Son esos “nadies” que, desde hace más de 500 años, en medio de una pandemia de ribetes universales, en el continente más desigual del planeta, decidieron salir a defender su memoria colectiva, su lengua, sus atuendos, su comida, su alegría danzarina y su polifonía musical como el más hermoso acto de rebeldía ancestral. Ellos, como nadie, aprendieron esa máxima freiriana de que las formas de acción política se reinventan. Como lo expresa Adriana Puiggrós, en estos tiempos de fatalismo neoliberal que nos condenan al inmovilismo de que nada se puede hacer, fatalismo neoliberal del discurso cerrado y único que no se abre al conjunto de la sociedad, que ha maltratado el concepto de libertad, que no dialoga, que no integra, los pueblos oprimidos se abren y muestran la esencia de su rostro a esa parte de la sociedad que los silencia.

Son esos millones de jóvenes colombianos que, cansados de tanto no tener nada, salieron a las calles en todos los rincones del país, en ese gran Paro Nacional, para denunciar a los despojadores de siempre y usurpadores de la riqueza del pueblo colombiano. Son la Minga indígena que sale con orgullo del ostracismo al que fueron condenados. Salen a luchar con su resistencia acumulada por siglos en bandas musicales, con sus danzas tradicionales, a gritar al mundo la alegría de su reserva cultural resguardada en sus comunidades.

Son los jóvenes estudiantes chilenos hartos de que les vendieran todo a los capitales multinacionales enriqueciendo a unos pocos de la élite oligárquica y tuvieran que pagar por algo tan elemental como el derecho humano a la educación pública y gratuita. Dijeron basta al aumento de 30 pesos del boleto, que no eran 30 pesos, eran 30 años de represión, de abuso pinochetista al servicio de los grandes capitalistas. Son los pobres de las poblaciones, los mapuches que alzaron sus voces y lograron sentarse a una mesa para pensar juntos como ciudadanos y ciudadanas dignos, con derechos. Asumieron la unidad en la diversidad para dialogar en sentido freiriano y escribir una nueva constitución para que sea posible entablar nuevas relaciones y construir un Chile plurinacional. Un diálogo que no cosifique al otro sino un diálogo en el que se crea en los que han sido silenciados, en los que han sufrido el asalto deshumanizante.

Con el asesinato del afroestadounidense George Floyd en Estados Unidos, son los protagonistas de las movilizaciones antirracistas, dice Peter McLaren. Él trata, siguiendo el pensamiento freiriano, de integrar estos movimientos a la pedagogía crítica. Se intenta prohibir la historia de la esclavitud porque los euroestadounidenses blancos tienen miedo a lo que llaman “un invierno demográfico” en el que sean suplantados por población afrodescendiente o inmigrantes latinos, descalificados, según ellos.

Esos movimientos antirracistas surgen desde el territorio, se enfocan en lo colectivo, movilizan a los actores que viven en campamentos, lugares ocupados en los barrios, los desplazados por razones étnicas, ecológicas, para pensar en algo que Freire llamó la ecopedagogía y la geopedagogía.

Siguiendo con la lógica de las oposiciones: “¿Quiénes son los opresores hoy?”, se pregunta McLaren. A modo de ejemplo, en “las entrañas de la bestia”, como suele decir, durante la era Trump se expandieron los movimientos evangelistas pentecostales que siguen difundiendo la idea de que Donald Trump es una especie de elegido de Dios y en la que mucha gente cree. Aprovechando la pandemia, fuerzan a las familias a continuar con la educación en el hogar y así enseñar la religión conservadora. Como ya planteamos, siguen siendo los capitales transnacionales, las élites dominantes, los latifundistas que arrasan la Amazonia, que se adueñan y mercantilizan las reservas de agua y gas natural, los generadores del extractivismo, los que contaminan el ecosistema y obligan a grandes desplazamientos humanos.

Como manifiesta Carlos Rodríguez Brandão, el mal gobierno y el gobierno del mal de Jair Bolsonaro y sus aliados poderosos quieren borrar la figura de Freire. La descalificación es permanente, quieren desaparecerlo de la pedagogía de Brasil, así como Mauricio Macri lo mandó sacar de la bibliografía de la formación de los educadores en Argentina. Sin embargo, está más vivo que nunca. La pandemia virótica y el pandemonio no han impedido que universidades públicas y privadas, cooperativas, las comunidades de las favelas, el Movimiento de los Sin Tierra, en todo el país y fuera de él, lo recuerden, lo homenajeen y recreen su pensamiento.

Freire nos invita a pensar que la pedagogía es política y la política es pedagógica. La pedagogía como política de reflexión y acción y la política como pedagogía de transformación.

La educación a la que llamó bancaria sigue siendo la educación de los ricos, de los poderosos, donde el otro no existe. Es la educación que ignora a los educadores, a los pueblos originarios, a los pueblos afro, a los trabajadores, a los desocupados, a los inmigrantes pobres. Es la educación de la sociedad del espectáculo neocolonizador, profundamente enraizado en nuestras subjetividades, que desconoce la identidad cultural de los pueblos, la naturaleza, el cosmos, las actividades productivas de los colectivos aborígenes, de las cooperativas, de los talleres de telares.

En cambio, la educación liberadora, la educación problematizadora, la educación dialógica que propone el pedagogo brasileño es el sustento para romper hoy con el colonialismo y el neocolonialismo, que trajo consigo el patriarcado al que enfrentan hoy los movimientos feministas y LGTB en gran parte del mundo o la revolución de las viejas en Argentina.

Hemos visto hace poco tirar monumentos de Cristóbal Colón en Colombia como símbolo del colonialismo instaurado desde hace más de 500 años y, en su lugar, subirse a su basamento como afirmación simbólica de que los desposeídos siguen siendo, quieren ser sujetos de la historia y no objetos deshonrados. Freire nos deja la posibilidad de aprender a leer la realidad desde la propia historia de los pueblos que han sido desconocidos para escribir la historia desde ese desconocimiento, desde esa invisibilización. Aprender cómo hablan esas voces que nunca han sido escuchadas. Aprender a leer los límites cuando las condiciones son adversas para los desharrapados, pero también aprender a leer las posibilidades de transformación desde esas condicionantes que se pueden transformar.

Freire y el mundo de la pandemia

Como bien expresa el pedagogo chileno Jorge Osorio Vargas, en el mundo de la pandemia se vive en la extrañeza, en la inseguridad de la incertidumbre. Al mismo tiempo que la pandemia desnuda las desigualdades y las injusticias ya existentes, nos enfrenta al desafío de dar cuenta de cómo las personas y comunidades construyen estrategias a los riesgos que vivimos. La excepcionalidad de la pandemia –dice– es un agregado a la falta de vivienda, de salud, de educación, de posibilidades de vivir en un vecindario con dignidad básica.

La epidemia nos ha puesto frente a la precariedad y la injusticia, pero Freire nos deja pistas, porque él fue un alternativista, nos deja la posibilidad de construir alternativas teniendo presente las realidades actuales que se viven. Vivimos un contexto de vulnerabilidad que no es un pensamiento miedoso –dice Osorio–, sino que hay que mirar el sufrimiento, la extrañeza y desde ahí afrontar los desafíos transformadores. La metaexclusión de la pandemia radicaliza la vulnerabilidad, los miles y miles de muertes evitables, los niños y niñas que no pueden ir a la escuela y que no tienen formas de conectarse a la virtualidad, los padres y madres que pierden sus trabajos ya precarios, sus viviendas, sus tierras.

Paulo Freire fue un latinoamericanista, él nos invitó a no perder la capacidad de soñar, sobre todo en tiempos difíciles como los que vive América Latina hoy. Basta observar cómo responden las comunidades que están sufriendo: una pedagogía desde la pobreza, desde el riesgo, pero una pedagogía de la resistencia para que las comunidades sean gestoras de vidas más dignas. Son justamente las adversidades, y es por ellas que no hay que perder la capacidad de soñar con cambiar las condicionantes adversas.

Siguiendo con Osorio, estamos viendo nacer las semillas de las comunidades desposeídas que prometen germinar algo incierto aún, un futuro que no podemos definir a ciencia cierta. Las comunidades, los barrios, los estudiantes han asumido el sufrimiento y están gestando procesos de resistencia.

Y aquí creo que vale tener presente que Freire nos habla del miedo de los poderosos y del miedo de los dominados como miedos diferentes. En las luchas que se dan en América Latina, en Estados Unidos, vemos cómo los pobres, los estudiantes, la ancestralidad africana van perdiendo el miedo a la libertad puesto que, como dice Freire, “se sienten capaces de asumir el riesgo de asumirla”, de ahí nace la valentía que les permite enfrentar las represiones de la élite dominante. Élite que tiene miedo, pero el miedo es otro, es el miedo de perder sus privilegios, y apela a la represión y al lenguaje del terror.

Cambiar es difícil pero posible

Cambiar es difícil pero posible, nos advierte Paulo Freire. No estamos determinados por las realidades históricas que nos imponen los poderosos, estamos condicionados por esas realidades que ellos imponen. Pero los pueblos son capaces de tomar conciencia de esos condicionamientos, unirse y luchar para cambiar esas condiciones en favor de los postergados de siempre. “Es precisamente la relación entre la dificultad y la posibilidad de cambiar el mundo lo que introduce la cuestión de la conciencia en la historia”, afirma Freire.

Se reitera en los homenajes la idea del inédito viable como un concepto importante para comprender los estallidos sociales. La miseria, el hambre, la desocupación se transformaron en situaciones límite que estimularon la necesidad de manifestarse, provocando muy diversas formas de expresión que se recrean en formas colectivas de concientización desde su condición de oprimidos. Van dejando al descubierto lo inédito de esas movilizaciones colectivas, que es lo que precede a descubrir las posibilidades de la viabilidad de cambios más profundos. Cambios que aún no se percibe cómo serán, pero van haciendo camino, como la retirada de la reforma tributaria y la intentona aún más privatizadora de la salud pública en medio de una pandemia que deja sin atención a millones de personas en Colombia.

Es el plebiscito para nombrar los y las constituyentes que redactarán la nueva constitución en Chile y que acaban de elegir a una activista y académica mapuche como presidenta de la Convención Constituyente.

Son los indígenas y campesinos, ronderos, jóvenes y viejos que se sintieron identificados con el lápiz y un sombrero de campesino de un maestro de escuela rural como símbolo de la unión entre la educación y la tierra y salieron a defender su voto en las calles de Perú, compartiendo abrigo, ollas populares y la esperanza en que uno de ellos llegara al gobierno. Es la lucha de todas las sangres, expresan los campesinos peruanos.

En América Latina, en Estados Unidos, en África, es la misma lucha, pero no es la misma lucha. Paulo Freire acompañó los procesos de descolonización europea en África, pero la decolonialidad es hoy una noción que hay que deconstruir a la luz de las realidades actuales. No me sigan, recreen mi pensamiento –nos advertía–, porque la historicidad es un principio fundamental que recorre su obra. Los seres humanos somos seres situados en una historia, en una cultura, en un tiempo y espacio determinado.

Y no olvidar que Freire nos invita a pensar que la pedagogía es política y la política es pedagógica. La pedagogía como política de reflexión y acción y la política como pedagogía de transformación.

A modo de cierre, traer a luz una experiencia que le pasó a él, narrada al inicio de Pedagogía de la esperanza. Allí Paulo Freire deja bien claro que la naturaleza de la educación es política. “Eso fue lo que ocurrió en un encuentro realizado recientemente en la Unesco, en París, según me contó uno de los que participaron en él, en que representantes latinoamericanos me negaban la condición de educador. Que obviamente no se negaban a sí mismos. Criticaban en mí lo que les parecía mi politización exagerada. No percibían, sin embargo, que al negarme a mí la condición de educador, por ser demasiado político, eran tan políticos como yo. Aunque ciertamente, en una posición contraria a la mía. Neutrales no eran ni podrían serlo”.

*Gladys Rodríguez Jourdan es docente y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, Uruguay

Users Today : 30

Users Today : 30 Total Users : 35460571

Total Users : 35460571 Views Today : 46

Views Today : 46 Total views : 3419528

Total views : 3419528