India/30 junio 2016/Autor: Laura Olías/Fuente: El Diario

La india Vandinika Shukla, de 22 años, fue una de los 16 «jóvenes líderes» que asistieron a los Días Europeos de Desarrollo 2016 por sus proyectos para reducir la pobreza y desigualdad.

«El problema más importante en India es una cultura del patriarcado muy fuerte, especialmente en los ambientes rurales, que afecta a todos los aspectos de la vida».

Dos experiencias condujeron a Vandinika Shukla (22 años) desde Delhi hasta una sala repleta de asistentes en los Días Europeos de Desarrollo de este año en Bruselas. «Cuando iba a la universidad, estuve dos semanas en una aldea remota de bajos recursos. Me ayudó a comprender realmente la desigualdad. A entender cómo es preocuparse por si tendrás comida al final del día». La segunda fue participar en la primera cumbre Women 20 (W20), cobijada por el G20, con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres. Ese encuentro le dejó una forma distinta de mirar: cada vez que diseña sus proyectos sobre educación y desarrollo se detiene a pensar «cómo afectarán a las mujeres y niñas».

Vandinika ha sido una de las 16 «jóvenes líderes» que la Comisión Europea seleccionó para el debate sobre desarrollo de los EDD2016, celebrados en la capital belga la semana pasada. Más de 300 solicitantes se presentaron para ser la voz de su generación en este encuentro que abordó la estrategia europea contra la pobreza y la desigualdad. Un proyecto para hacer más inclusivas las escuelas en India y su inquietud le valieron a la joven india el billete hasta Bruselas.

«Lo que hacemos es empoderar a los niños para que sean ellos los que luchen y pidan que sus escuelas sean más inclusivas. Ellos elaboran proyectos para que sus propios centros, para ayudar al gobierno en esta meta», cuenta en una conversación con eldiario.es, tras participar en paneles con representantes de las instituciones europeas. Vandinika explica que en India la educación pública está garantizada por ley, pero la calidad y la igualdad de oportunidades para acceder a los centros de nivel son una asignatura pendiente. La joven ha llevado su proyecto a más de «20 colegios, con unos 300 niños», con los que emplea la misma receta que le abrió a ella los ojos: la experiencia.

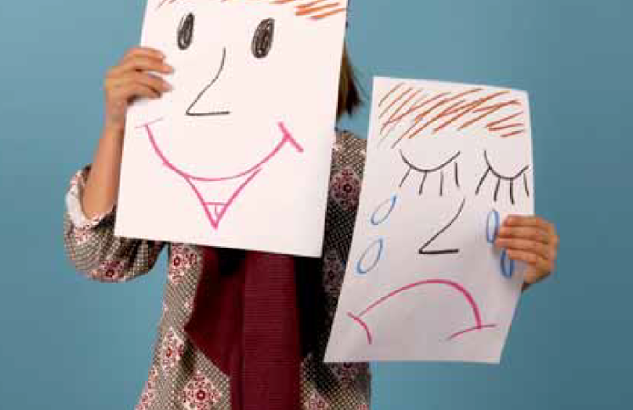

La joven divide a los niños por colores, unos de rosa y otros de azul. «Les decimos que los del color rosa pueden sentarse en sillas; los de color azul deben permanecer de pie. En la comida, los de rosa tienen más comida y los de azul, menos. Después de un rato, los niños te preguntan. ‘¿Por qué estás haciendo eso? ¿Hemos hecho algo mal?’ Nosotros les decimos que no, que simplemente los de color rosa tienen más comida y ya está. Que es así», cuenta.

Así transmite el sinsentido que mina el futuro a cientos de miles de personas en el país asiático, habitado por 1.311 millones de habitantes en 2015. «Cuando les preguntamos al final cómo se han sentido, todos describen el sentimiento de ser discriminado, no tener acceso a algo muy básico sin ningún motivo». Con el impulso de la experiencia propia, los alumnos elaboran estrategias para «que sus escuelas sean inclusivas con los niños más desfavorecidos».

Vandinika cree que la escuela abre un ventanal de posibilidades a los niños, les enseña a qué pueden aspirar en un futuro. En su caso fue así. «En mi colegio nos decían que podíamos hacer todo, cualquier cosa. Era muy abierto en muchos sentidos, la igualdad de género era un principio, por ejemplo».

Salvo con la excepción de algunas personas más conservadoras, «sobre todo con determinados lazos religiosos», Vandinika nunca se sintió amenazada ni especialmente criticada por sus compañeros por reivindicar la igualdad de derechos de las mujeres. Lo dice viviendo en una sociedad «profundamente patriarcal, con una desigualdad mantenida como norma social durante mucho tiempo», en la que es consciente de que ser mujer, por desgracia, un peligro. Un riesgo real y diario.

Cuatro violaciones a la hora

La violencia sexual es un ejemplo de ello. Según las cifras oficiales del Gobierno indio, 36.735 mujeres fueron violadas en 2014. Cuatro cada hora. Las cifras son muy inferiores a la magnitud del problema, según las organizaciones de mujeres. Las víctimas no siempre denuncian los hechos y, además, India no considera violación las agresiones sexuales dentro del matrimonio.

Vandinika recuerda la agresión sexual colectiva a una chica en un autobús en diciembre de 2012. La brutalidad del ataque y asesinato –la chica murió tras varios días en coma–, conmocionó al país. «Hubo muchísimas protestas, la juventud fue más consciente del problema, también la policía». El gobierno endureció las penas para violadores reincidentes y ciertas normas, pero no todas: la violación conyugal sigue sin estar penada, por ejemplo.

«Lo sorprendente es que cada día hay un caso nuevo de abuso sexual. No sé si es porque antes no se denunciaba y ahora sí, o si está aumentando las agresiones sexuales a mujeres, no lo sé. Pero lo cierto es que el problema todavía existe y con la misma magnitud que en 2012», apunta la joven de su propia experiencia. Los datos oficiales sí registran un aumento de las denuncias: eran 18.233 en 2009; 24.923, en 2013; 36.735, en 2014.

La idea general de violación es la de una chica sola, en la calle, en la oscuridad. Cuando ves a una niña de 3 años abusada, ¿es que acaso andaba sola por la calle?

Ese peligro marca la rutina de las chicas. «Hay aplicaciones del móvil para dar a un botón cuando te sientas en peligro y que pueden indicar en qué lugar te encuentras», explica Vandinika. La joven, que trabaja con ONU Mujeres, destaca que a menudo se difunde una idea de agresión sexual que no es la más frecuente. «La de una chica sola, en la calle, en la oscuridad. Cuando ves a una niña de tres años abusada, ¿es que acaso andaba sola por la calle?», critica.

El foco a menudo señala al comportamiento de la víctima y no al agresor. Las estadísticas oficiales sí aportan un dato sobre ellos: el 86% de las agresiones registradas en 2014 fueron ejecutadas por hombres cercanos a la mujer (familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos).

Vandinika cree que las nuevas generaciones deben invertir estas estadísticas. En su opinión, gran parte depende de la educación y de la movilización social. «Si no se lucha desde dentro de la sociedad, para combatir esas normas sociales, estamos en riesgo de quedarnos atrasados en el desarrollo», advierte. Ella se aplica la lección y, dentro sus posibilidades, trabaja para cambiar las cosas. «En 2014, durante las elecciones generales en India, creamos una campaña en las redes sociales para ver qué políticas sobre mujeres tenían los partidos y también si después cumplían con sus promesas. Qué decían y que hacían luego».

«Conseguimos hasta 400.000 personas interactuando con nosotras cada semana, desde diferentes lugares del país, involucradas en política. Eso puede ayudar a las personas a pedir responsabilidad a sus líderes y, además, presiona a los políticos porque sienten que están siendo observados», añade.

Vandinika pide a Europa que mire a India «más allá de los tópicos de la pobreza, las diferentes religiones, los colores… India es todo eso, pero también mucho más. Hay mucha gente joven muy cualificada». Ellos son los que pueden impulsar el desarrollo desde dentro, dice. «La India de la semana pasada no es la India que tendremos mañana», entona como si pronunciara un proverbio.

Fuente noticia: http://www.eldiario.es/desalambre/violencia-sexual-mujeres-violacion-India_0_530198019.html

Fuente imagen: http://www.lapatilla.com/site/wp-content/uploads/2013/12/india.jpg

Users Today : 14

Users Today : 14 Total Users : 35461293

Total Users : 35461293 Views Today : 70

Views Today : 70 Total views : 3421555

Total views : 3421555