Natalia Fischetti. Doctora en Filosofía. Investigadora Asistente en INCIHUSACCT-CONICET Mendoza, Argentina. E-mail: natalia.santarelli@hotmail.com

Mariana Alvarado. Doctora en Filosofía, Investigadora Adjunta CONICET, INCIHUSA-CONICET (CCT-Mendoza). Integrante del IDEGEM (Instituto de Estudios de Género y Mujeres) Universidad Nacional de Cuy. E-mail: elotro4to@gmail.com

CONICET –Mendoza

INCIHUSA–Grupo de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas

Resumen:

El escrito propone abrir la pregunta por un feminismo de cuño latinoamericano que interrogue al modelo de ciencia que atravesamos y que nos atraviesan; por la producción y la reproducción del conocimiento en la ciencia y en la educación desde la perspectiva de un feminismo crítico; por las posibilidades de que una perspectiva desde las voces de las mujeres vacíe y desborde los campos del saber, de producción y reproducción del conocimiento. Quizás sea este un comienzo posible: el de señalar las faltas, las ausencias, los silencios, las exclusiones de las perspectivas femeninas en las academias de nuestra región.

Palabras claves: Feminismo latinoamericano, producción y reproducción del conocimiento, feminismo crítico, perspectivas femeninas en la academia.

SPIVAK, 1998, 181

Nos cuesta hablar, conectar nuestro lenguaje público con el lenguaje privado. Nos cuesta decir lo que pensamos y hacemos conscientes de este trasfondo pulsional, de conflictos y vergüenzas inconscientes.

Rivera, 2010, 20.

La mujer escritora debe interpretar el lenguaje para, a partir de allí, crear su propia retórica, capaz de explorar las zonas del discurso intimista. Este es el desafío en el que se embarca la literatura feminista latinoamericana.

De autobiografías y cuartos propios

Me considero una privilegiada: me dedico profesionalmente a leer y escribir. No he dejado de estar en el sistema educativo formal: un profesorado en filosofía, una maestría en metodología de la investigación científica, un doctorado en filosofía, proyectos de investigación, aulas secundarias, universitarias y de posgrado, congresos, cursos. Sin embargo, hasta este año, luego de 20 años de educación superior, no había leído textos de mi disciplina desde una perspectiva feminista.

Me tomó tiempo de construir mi carrera universitaria que sigue presentando a la filosofía de manera deshistorizada, como si el pensamiento Filosófico para ser propiamente filosófico tuviera que asumir un carácter neutro, universal, desapasionado, ciego a intereses sociales, circunscrito a un universo específico, el del hombre blanco, europeo, inteligente, heterosexual. Hicieron falta muchos años de lecturas, sobre todo en grupos de investigación críticos al modelo de la universidad, para adquirir una posición que reivindicara, en principio, perspectivas latinoamericanas con una impronta histórico-política. Una filosofía crítica, histórica y política de las ciencias y de la educación. Leo ahora a mujeres que reescriben la historia de la filosofía y de las ciencias desde una mirada femenina, crítica del patriarcado anudado al capitalismo, y siento que mi carrera recién comienza. Siento que estoy en pañales con todas las discusiones y debates feministas acerca de mis temas de interés, de los temas epistemológicos sobre los que vengo leyendo, pensando y escribiendo algo desde hace al menos diez años.

Les consulto a algunas de mis colegas mujeres sobre la perspectiva de género en sus carreras, de las carreras probablemente más políticas y politizadas de mi provincia: trabajo social, comunicación social… y no, tampoco han estudiado en su trayecto universitario o posteriormente de modo sistemático a mujeres que escriban sobre las problemáticas de las mujeres aquí y allá.

Leo, en esta clave, un artículo de Alejandra Ciriza (2010) que me remite a un texto que conozco de nombre pero que no he leído: Una habitación propia de Virginia Woolf. Lo busco y comienzo a disfrutarlo. Ella dice que:

La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres, no sólo durante doscientos años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. (Woolf, 1984, 77).

Sentí vergüenza de que a casi un siglo de distancia de su brillante discurso, yo, que soy una mujer privilegiada, que tengo un cuarto propio, una oficina, un sueldo que recibo para dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, me sintiera, sin embargo, tan identificada con lo que allí leía. Me siento representada por su denuncia desde dos perspectivas complementarias: desde una mirada retrospectiva acerca de mi propia formación y desde una mirada que anuda mi trabajo con mi vida cotidiana, mi trabajo intelectual con mi trabajo en el hogar. Mi doble jornada que no tiene una clara línea divisoria sino que gira como un molinete de dos colores, esos hechos de papel para alegría de los niños, o de las niñas, o de mis niñxs.

Decidí dejar la lectura de la Woolf para mi casa y constaté que tardé casi tres días en terminar un texto de 80 páginas. Decenas de tareas cotidianas me impedían apenas encender la computadora y cuando al fin encontraba el momento, que esperaba ansiosamente porque el texto me parece maravilloso, interrupciones varias me hicieron entre cortar la lectura. Una mujer-jefa de hogar, como dicen los sociólogos-recibe demandas permanentemente, tiene más obligaciones de las que puede contar. Sentí vergüenza: cómo escribir, si apenas puedo leer. La oficina, en cambio, parece ser un lugar más propicio. Sin embargo, las demandas burocráticas, administrativas y de gestión hacen difícil también la tarea de sólo leer y escribir. Dediqué buena parte de mi tesis doctoral (2013) a mostrar, de la mano de la teoría crítica de cuño marcuseano, cómo la investigación en ciencias y en humanidades está atravesada por la misma lógica productiva, de eficiencia, de competitividad, que cualquier otra área del mercado. Por lo que sólo pensar, dar tiempo a las ideas para que logren tener un carácter personal y crítico, parece tener que escapar a la vorágine de cursos, congresos, evaluaciones y publicaciones.

Pero aquí estoy, avergonzada de mis pocas líneas, con todos mis privilegios de mujer blanca, de clase acomodada, trabajadora intelectual, con dificultades para leer y escribir, intentando balbucear algo que me dé ánimos a mí y a otras para seguir por este camino. Estoy escribiendo, deliberada y explícitamente, desde mi experiencia vital, desde mi historia personal, desde mi voz, porque al menos ya he comprendido que ésta es la mejor manera que tengo de decir algo que me comprometa como mujer de un modo más general, que aporte alguna frase genuina, que pueda conmover aunque sea un poco tantas ideas grabadas a fuego por un modelo capitalista, patriarcal y excluyente. Esto implica quizá dejar de sentir vergüenza y dejar a un lado las imposturas académicas impuestas por estándares masculinos que reproducimos las mujeres para formar parte como “iguales” de un mundo agónico (¿hace falta aquí decir que siguen predominando la violencia, la exclusión, la guerra y el hambre?).

Se me ocurre ahora que escribo desde la falta, esa falta que el psicoanálisis ha revelado como profundamente femenina y maravillosamente creativa y bella. No tengo ya que demostrar todo lo que tengo sé, sólo quisiera ejercer con mis palabras esa tarea del pensamiento filosófico crítico que se ocupa de preguntar, de problematizar, de cuestionar el status quo, de rasgarlos velos con las uñas para mostrar que hay otras miradas, otras historias que pueden inspirarnos a parir algo nuevo. Romper con los dientes tantas hojas escritas por los conservadores y reaccionarios para intentar escuchar el silencio, lo no dicho, lo no preguntado, lo ahogado. Mirar de nuevo con una perspectiva personal para demostrarnos que podemos vivir de modo diferente a como nos enseñaron y nos contaron, ser quizá un poco fieles al pedido de Woolf: Por tanto, os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubéis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis, a tuertas o a derechas, bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñarle yendo libros y rezagaros en las esquinas, y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Porque de ninguna manera os quiero limitar a la novela. Me complaceríais mucho y hay miles como yo si escribierais libros de viajes y aventuras, de investigación y alta erudición, libros históricos y biografías, libros de crítica, filosofía y ciencias (Woolf, 1984,78).

Con estas premisas es que me atrevo a escribir en diálogo explícito con otra mujer y en diálogo implícito con otras mujeres remotas en el espacio y el tiempo.

Nos preguntamos por un feminismo de cuño latinoamericano que interrogue al modelo de ciencia que atravesamos y que nos atraviesa. Nos preguntamos por la producción y la reproducción del conocimiento en la ciencia y en la educación desde la perspectiva de un feminismo crítico que hemos escuchado poco, casi nada, en una academia que parece reproducirse una y otra vez con caracteres estrictamente andrógenos, propios del capitalismo y el colonialismo. Nos preguntamos por un feminismo del que no encontramos libros en circulación ni en librerías ni en bibliotecas. Nos preguntamos por las posibilidades de que una perspectiva desde las voces de las mujeres vacíe y desborde los campos del saber, de producción y de reproducción del conocimiento. Quizá sea este un comienzo posible: el de señalar las faltas, las ausencias, los silencios, las exclusiones de las perspectivas femeninas en las academias de nuestra región (Cfr. Fischetti, 2013).

En el marco de una epistemología crítica de largo alcance y profundidad en términos teóricos pero de escasa presencia en las prácticas de la investigación científica en los espacios de la academia, en muchos casos, regidos por los cánones de la ciencia moderna atada al capitalismo, se vuelve imprescindible ya enunciar la perspectiva feminista en su aporte a la crítica epistemológica de raigambre latinoamericana. Dado que los saberes instituidos e instituyentes han sido producto de una empresa androcéntrica, la construcción cultural de la ciencia y la construcción social de los géneros han hecho de la ciencia una empresa masculina que dificulta la participación de mujeres y demás culinidades subalternas en la comunidad epistémica. Si bien es posible dimensionar en la ciencia un doble aspecto señalado por Maffía: como proceso y como producto, es indispensable visibilizar que también es productividad (de sujetxs). Las transformaciones que se procuran tanto para el proceso como para el producto condicionan que la ciencia sea más o menos sesgada y en esa producción se construye “la” sujeto de la ciencia como objeto y como sujeto que se tiene a sí misma como valiosa. Instalamos entonces la pregunta sobre las estrategias metodológicas que permitan una perspectiva feminista sobre la ciencia no sólo respecto de las mujeres como productoras de conocimiento sino además de los sesgos que el género imprime en el producto para sí visibilizara «la sujeto».

Una perspectiva feminista de la ciencia (y de la tecnología) busca evidenciar la ideología sexista que la ha constituido históricamente, con el objetivo explícito de producir transformaciones en la praxis científica y política. Se impone entonces la pregunta en la tensión entre la imposición de la ciencia de una adaptación de las mujeres a sus normas y la demanda de las mujeres de una transformación profunda de la ciencia en todas sus instancias. Esto supondría una ampliación de la racionalidad concebida en términos modernos a partir del trabajo explícito con la subjetividad, la sensibilidad, las pasiones, la singularidad, el cuerpo y la narratividad. Esta introducción de nuevos modos de conocer en el proceso de producción de saberes científicos modificaría un modelo de ciencia y tecnología que ha sido muy cuestionado desde hace más de medio siglo, a la vez que prácticamente intocado. Una ciencia nueva rompería con las dicotomías modernas, incluso con la de lo masculino y lo femenino, hacia una apertura a la multiplicidad.

Señala Diana Maffia, que: La historia (y la filosofía) de mujeres en ciencia es una disciplina relativamente reciente, pero podemos ya distinguir diversos abordajes conceptuales: el primero procura echar luz sobre aquellas mujeres cuyas contribuciones científicas han sido negadas por las corrientes dominantes de historia de la ciencia. El segundo complementa el anterior, analizando la historia de la participación de las mujeres en las instituciones de la ciencia, especialmente enfocando el limitado acceso de las mujeres a los medios de producción científica y el status dentro de las profesiones. El tercero se interesa por el modo en que las ciencias (sobre todo médicas y biológicas) han definido la naturaleza de las mujeres. El cuarto analiza la naturaleza masculina de la ciencia misma, y procura develar las distorsiones en las mismas normas y métodos de la ciencia que han producido la ausencia histórica de mujeres de cualquier rol significativo en la construcción de la ciencia moderna. (Maffia, 2007, 2).

En la ciencia, como en la educación, el modelo moderno androcéntrico y patriarcal ha naturalizado un sujeto cognitivo signado por el individualismo, la competencia, la eficiencia y la productividad. Un sujeto cognitivo, que se presenta ideológicamente como «objetivo», ha obturado históricamente la posibilidad de que otros modos de conocer, otros estilos alternativos, otras capacidades humanas tengan valorización epistémica.

Ante un modo de desarrollo de la epistemología afincado en el presupuesto de cierta superioridad de Occidente, de sus lógicas y modus operandi, Boaventura de Sousa Santos propone una epistemología del Sur, término que mantiene la palabra epistemología pero que busca revertir su significado en forma contra-hegemónica.

Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo. (De sousa, 2011, 35).

El Sur en tanto concepto que engloba el sufrimiento humano causado por, y las luchas contra, el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, en cualquier lugar geográfico del mundo en el que se encuentren, incluso en el Norte. Para De Sousa Santos, los saberes del pensamiento crítico de una tal epistemología requieren, a diferencia de las construcciones teóricas críticas eurocéntricas, ir acompañando por detrás a los movimientos de transformación social, pensando lo impensado, dejándose sorprender. Sin embargo, de cara a los desarrollos del pensamiento crítico latinoamericano, Breny Mendoza, cuestiona:

Mi reflexión sobre estos nuevos conocimientos inspirados geopolíticamente en América Latina está guiada por tres preguntas: ¿Cuán lejos llega el nuevo «conocimiento otro» latinoamericano en su inclusión del pensamiento feminista y la cuestión del género? ¿Cómo se puede articular el feminismo y el género en esta nueva epistemología del sur (como le llama De Souza Santos a las nuevas teorías), de manera que el sufrimiento y los sueños de las mujeres se tomen en cuenta y sus conocimientos no queden soterrados como de costumbre? ¿Qué lugar ocupan las feministas latinoamericanas en el surgimiento y constitución de la epistemología del sur y cuál puede ser su aporte? (Mendoza, 2010, 20). Sus respuestas demuestran la ausencia de las referencias a escritos feministas en la región al mismo tiempo que una falta de articulación de las ideas feministas latinoamericanas. Una tarea doble que se abre para quienes nos ocupamos de las ciencias y de las humanidades en Latinoamérica. Con ello (Bartra, 2002) también plantea que nos encontramos, en América latina, en una etapa preliminar en los estudios teóricos feministas. Ella plantea los principales nudos del entramado de feminismo e investigación social partiendo de la experiencia mexicana, donde, si bien hace más de 30 años que este tipo de investigaciones dieron comienzo, y la tendencia es a una mayor institucionalización del movimiento feminista en la región, aún se encuentran en los márgenes de la academia. Algo que parece replicarse en la Argentina. La denominación «estudios de género» ha suplantado, quizá higiénicamente, sugiere la autora, a los «estudios de la mujer» y más aún a los «estudios feministas». También para Teresita de Barbieri (Bartra, 2002) los debates del feminismo han sido más laterales en los espacios académicos latinoamericanos. Si bien Conelly advierte acerca de los debates y controversias en las corrientes feministas acerca de las problemáticas científicas, De Barbieri postula que las propuestas feministas son en general críticas de la forma de producción del conocimiento dominante. Entre las feministas académicas existen ciertos acuerdos tales como: terminar con la «ceguera de género» en la investigación social, producir conocimientos que den cuenta de las condiciones de vida específicas de las mujeres y producir teoría para acabar con la desigualdad, es decir, con referencia para la acción política.

Conelly plantea un panorama de los principales debates entorno a la investigación feminista y a sus aportes a las ciencias sociales. Señala en primer lugar el desarrollo de investigaciones críticas en todas las áreas de las ciencias y las humanidades en contra del sexismo propio e histórico de cada disciplina. Cada una de nosotras puede hacer una revisión de su formación profesional desde el silenciamiento, ocultamiento e invisibilización de la perspectiva de las mujeres en su disciplina. Incluso podríamos hacer un rastreo de todas las posturas misóginas canonizadas en la academia, o del sesgo masculino que toma a los hombres como la norma. Esta denuncia conlleva la pregunta acerca de si la ausencia de las mujeres en la ciencia es inherente a la misma lógica del conocimiento científico y su lenguaje, en su afán demostrarse como neutral. Es por ello que se cuestiona a la institución científica y académica por la dominación masculina de la organización, la selección de problemas y la división del trabajo desde un estereotipo de lo masculino que pretende dejar fuera de la ciencia a la intuición, la sensibilidad y la creatividad. Para las feministas, en línea con toda epistemología crítica, el contexto de producción del conocimiento (histórico, social, cultural y político) cobra relevancia central para los desarrollos científicos. Del mismo modo que adhieren a que la ciencia tiene connotaciones políticas en su búsqueda del cambio social, aún cuando la academia sigue descalificando las investigaciones que no se presentan como objetivas y neutrales.

Conelly señala los distintos debates que son hoy centrales a la producción del conocimiento en las ciencias sociales críticas porque: Si bien los estudios de género y de la mujer tienen una historia relativamente breve, se insertan, y reflejan, los debates actuales que se están dando en las ciencias y las humanidades entorno a la objetividad, los criterios de verificación y la disciplinariedad. Estos estudios han hecho un aporte muy importante a la epistemología al convertir a las mujeres en sujetos y objetos de conocimiento. Y en este proceso se han constituido como una de las fuerzas más cuestionadoras de los postulados teóricos y prácticas metodológicas de la comunidad científica. Han contribuido, en particular, a la discusión entorno a la reflexividad, la subjetividad y la otredad. (Bartra, 2012:53-54).

También para Sandra Harding, referente en estas reflexiones, las investigaciones feministas han planteado retos a las ciencias sociales. Es por ello que más allá de la pregunta por un método de investigación propiamente feminista, cobra relevancia la pregunta por las transformaciones que algunas de estas investigaciones puedan haber producido en las ciencias sociales (y también en las naturales). Si bien las técnicas, los métodos, la metodología y la epistemología están vinculados, para Harding las investigaciones feministas socavan los cimientos de las ciencias a nivel epistemológico, al colocar a las mujeres como agentes, sujetos del conocimiento. Aunque esto no significa la mera agregación de mujeres a la ciencia, o la mera recuperación de mujeres a través de los estudios de y sobre mujeres científicas, mujeres públicas o políticas o mujeres víctimas de la dominación masculina, o mujeres subalternas, sugerimos nosotras. Las investigaciones feministas son, para Harding, revolucionarias para la ciencia si adoptan el enfoque histórico, un enfoque que supone una transformación de las ciencias sociales a nivel epistemológico y no meramente de técnicas de investigación social.

La especificidad de las investigaciones feministas implica para esta autora:

- Nuevos enfoques empíricos y teóricos: plantear los problemas científicos desde la perspectiva de las experiencias sociales de las mujeres. Si consideramos que los problemas de investigación son siempre problemas para alguien y que las ciencias sociales han planteado tradicionalmente problemas desde la mirada masculina, veremos cómo la reformulación de los problemas lleva a una modificación de la empresa científica. «…los desafíos del feminismo revelan que las preguntas que se formulan–y, sobretodo, las que nunca se formulan-determinan a tal punto la pertinencia y precisión de nuestra imagen global de los hechos como cualquiera de las respuestas que podamos encontrar.» (Bartra, 2012: 21) Esto contrasta con la filosofía tradicional de la ciencia que pondera el contexto de justificación, donde se prueban las hipótesis, por sobre el de descubrimiento, allí donde se formulan las preguntas. Los problemas de las mujeres tienen las voces de las mujeres y, nótese el plural, esas voces varían según la clase, la raza y la cultura y, mucho más si atendemos a la intersección entre raza, clase y género que va más allá de las categorías dicotómicas de la modernidad centrales para el capitalismo colonial moderno. Al mismo tiempo las preguntas, los problemas pueden y suelen entrar en contradicción en la misma persona. Es por ello que las investigaciones feministas trabajan con identidades fragmentadas, frente a las nociones tradicionales del sujeto occidental. Finalmente, aunque no menos importante, para Harding, las preguntas surgen de necesidades y las investigaciones feministas responden a las experiencias de las mujeres en la lucha política, tanto en el ámbito público como en el espacio privado.

- Nuevos propósitos para la ciencia social: estar a favor de las mujeres. Los objetivos de las investigaciones feministas buscan respuestas a las inquietudes de las mujeres en lugar de responder a las demandas de instituciones públicas o privadas.

- Nuevo objeto de investigación: situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio. Esto supone la explicitación de «el género, la raza, la clase y los rasgos culturales del investigador y, si es posible, la manera cómo ella o él sospechan que todo eso haya influido en el proyecto de investigación…» (Bartra, 2012, 25) Esto se opone a todo objetivismo y neutralidad del sujeto que investiga y se orienta hacia una reflexividad de la investigación

Los elementos señalados por Harding dan cuenta de una metodología de investigación feminista escindida de una epistemología que modifica los grandes fundamentos de la investigación social tradicional. Por otro lado, frente a la postura que indica que sólo las mujeres pueden hacer estudios sobre mujeres se advierte que ésta conlleva una «visión ahistórica y esencialista de la categoría mujer» (Bartra, 2012, 47) Incluso entre mujeres se cuestiona la naturalización de las visiones de autoridad de las mujeres blancas del norte. Frente a la pregunta acerca de si los hombres pueden realizar investigaciones feministas, Harding, por su parte, es contundente: «Es evidente que ni la habilidad ni la disposición para contribuir con el pensamiento feminista son rasgos asociados al sexo» (Bartra, 2012: 29) y agrega, «Queda claro sin embargo que, trátese de mujeres u hombres, quienes no luchen activamente contra la explotación de las mujeres en la vida cotidiana, difícilmente producirán investigaciones sociales acerca de ningún tema que no esté distorsionado por el sexismo y el androcentrismo.» (Bartra, 2012: 32)

Sin contradecir del todo el argumento de Mendoza señalado más arriba, queremos sugerir que quizás las mujeres no necesitemos que senos legitime desde la voz de los hombres en la academia; ese «quizás» guarda la sospecha respecto de la necesidad de algunas mujeres de legitimación o reconocimiento del varón e incluso advierte sobre otras formas de autorización frente a voces, métodos, y objetos que den acogida a criterios no androcéntricos. En términos de Riettiy Maffía (2005,542) se trataría de una «autoridad perceptiva». En cualquier caso, vale la denuncia del silenciamiento tan presente como histórico en tiempos coloniales. Por otro lado, aunque claro está, no se presenta de modo visible en los círculos canónicos y tradicionales de producción y reproducción de los saberes, existe mucha investigación acerca de las ideas feministas en Latinoamérica, basta referirnos como ejemplos a la producción de la mexicana Francesca Gargallo (2006), la argentina María Luisa Femenías (2002, 2005), la panameña Urania Atenea Ungo Montenegro (2000, 2002), la peruana Sara Beatriz Guardia (2005). Porque, aun dentro de la academia, los saberes de y sobre las mujeres circulan, en su producción y reproducción, de otros modos, al margen en muchos casos, de las lógicas tradicionales que venimos denunciando. El reconocimiento de la presencia de estas mujeres en la historia acoge la posibilidad de integrar las a una historiografía que ha silenciado su creativa participación en la construcción colectiva y en la legitimación de herramientas propias y particulares para la producción del conocimiento, esto es, de la habilitación como sujetas capaces de intervenir en la producción, aplicación y circulación del conocimiento y, por tanto, en autonombrarse en pequeñas narrativas que resisten la sistematización de los grandes relatos y que escapan a la institucionalización de la ciencia. Inscribir ciertos discursos de mujeres en el mundo reglado que organiza la producción científica patriarcal (hombre blanco, heterosexual, inteligente, soltero, sin hijos y con alta posición en su campo científico) confiere la posibilidad de disputar un espacio de saber respecto de la problemática de género situada.

Si la ciencia, como la educación, son ámbitos de producción y de reproducción del conocimiento, tejemos posibilidades nuevas de subjetivación en las que se inscriban los decires y quehaceres desde una mirada femenina, capaz de escuchar el silencio.

TERAPÉUTICA PEDAGÓGICA PARA UNA CIENCIA SESGADA

Hace algunos años pude pensar posibilidades para una pedagogía del silencio y el goce (Alvarado, 2008, 91-97). De las tres dimensiones que allí presenté – escuela – laberinto; el currículum – rizoma; lógica de la invención – quiero remitir a la tercera. Decía entonces:

Así es como podría pensarse un contexto epistemológico y metodológico, el de descubrimiento, desde la categoría de rizoma como posibilidades de una escuela otra, de un laberinto – escuela. Las condiciones en las que se instalan los discursos y las prácticas educativas pueden ser entendidas como un contexto de descubrimiento en el que se producen saberes comunitariamente. Más que la repetición de lo mismo y la necesidad de justificarla «verdad» que se posee o la corrección de las hipótesis dadas de antemano, estalla la emergencia del hallazgo y la producción de un conocimiento que no se tiene, de modo que este tipo de prácticas requiere de un nuevo posicionamiento respecto de lo que sea enseñar y aprender. Ya que aquí no se enseña lo que se sabe sino lo que no se sabe. En esta línea es posible no quitar ojo a las condiciones que posibilitan el acontecer de lo nuevo como ejército de metáforas animadas por una lógica de la invención y creadas en comunidades de descubrimiento situadas histórica, axiológica y políticamente (Alvarado, 2008, 94).

La referencia al contexto educativo es clave si lo que buscamos no sólo se conforma con enunciar la perspectiva feminista en su aporte a la crítica epistemológica de raigambre latinoamericana sino transformar el paradigma científico patriarcal. En este sentido, aquel trabajo que remite a lógicas de la invención propone «educar» – o en los términos que allí lo decíamos (des) aprender – en comunidades de descubrimiento capaces de gestares situados, de saberes comunitarios, de conocimientos en contexto. Descolonizar la educación de la matriz escolar implicaría una radical resignificación de lo que sea enseñar – aprender y de lo «que» se puede evaluar en términos de eficiencia, tiempos, contenidos e individualidades – ¿cánones similares con los que evalúan las agencias y los consejos? Todo lo cual emerge como un ataque directo a los mecanismos implícitos que contribuyen a mantener y legitimar la exclusión de las mujeres en el acceso, permanencia y contexto de formación, elección de carreras y promoción académicas. A lo que contribuirían modos alternativos de legitimar y autorizar – lo que se dice, lo que se cree, lo que se sabe y lo que se vive y padece – capaces de renunciar al papel, la función, los modelos, los imaginarios y los valores asignados al sexo femenino ante opciones no tradicionales, no convencionales, no naturalizadas, no sesgadas.

No basta con garantizar el acceso de las mujeres a la educación (en todos los niveles) puesto que la enseñanza sigue perpetuando los estereotipos sexuales, exaltando los modelos masculinos y silenciando los femeninos. No sólo el problema radica en que aún se sostiene que la racionalidad, la dominación, independencia, el poder, la frialdad y la objetividad se vinculan a lo masculino y la irracionalidad, pasividad, amorosidad, dependencia, emotividad, subjetividad a lo femenino, sino en que se naturalizan tales construcciones y se jerarquizan infra valorando el himen a un obstáculo epistemológico (Cfr. DÍAZ, 2005) y subsumiendo lo que podría tratarse de una «contribución femenina» a los cánones andrógenos de hacer ciencia. El problema es triple: se cristaliza una construcción social, se jerarquiza axiológicamente y se anula la alteridad de lo femenino para subsumirla en lo masculino. Así, la educación y, luego, la ciencia, le quitan el cuerpo a la producción invisibilizando al a sujeto que lo produce. Señala Evelyn F. Keller (1985) que esta mitología popular – que en los primeros años de socialización la escuela se encarga de impartir – reproduce la división del trabajo intelectual / emocional en el que la ciencia queda reservada exclusivamente a los varones y de la que las mujeres son literalmente excluidas.

El currículo oficial que nombra lo «por saber» en las instituciones educativas y que ofrece los descriptores desde donde se crean los programas por materias, contienen sesgos sexistas que se traducen en el currículo oculto con diferencias de trato y de expectativas que las y los maestros proyectan en sus alumnas / os. El currículo, el programa, la maestra, el ejercicio docente suele presentar contenidos desde un contexto abstracto sin conexión con la vida ni con las necesidades o deseos de las personas y, cuando aparece el sujeto de enunciación, tiene el rostro de un hombre. Así predominan libros de textos con contenidos, imágenes e ilustraciones masculinos y masculinizantes, temas conectados a intereses y experiencias de niños (a los que se asocian la mecánica, electricidad, construcción, la física y tareas vinculadas a la producción) con una escasa presencia y casi inexistencia de intereses de niñas (vinculados a medio ambiente, medicina, arte, estética, diseño y tareas relacionadas con el cuidado y la reproducción) y, en los casos en los que aparecen intereses como comunes (nutrición, salud, animales, ocio) el hombre es la norma o el patrón.

La imagen de la ciencia sesgada que la educación reproduce es contada por modelos ejemplares que inhiben la referencia a producciones colectivas, situadas, en contexto y visibiliza el mérito del genio, del inventor, enfatizando la ausencia de mujeres científicas reforzando la dicotomía mujeres-ciencia.

La pedagogía del silencio y del goce, a la que nos referíamos inicialmente – a la que Ariadna, Ulises y el laberinto hicieron de metáforas que cancelan la repetibilidad del acto educativo en los términos escolares y a conocidos – promete:

Espacios móviles y mudables en una arquitectura laberíntica que da lugar a configuraciones de existencia que renuncien a determinar hábitos y usos de la función del habitad y se dispongan a dar comarca a la reapropiación de lo territorializado. Una arquitectura laberíntica capaz de dejar vivir en la diferencia hacia dimensiones otras en las que la multiplicidad se territorializa pero toda vez que el territorio se torna opresor, codificador, confinador o fenicida puede generar su propia línea de fuga sin restringir la vida a la función. Una arquitectura de ideas capaz de vérselas con la diferencia (Alvarado, 2008:96)

Es justamente en el sistema educativo donde se gesta la ceguera que respalda la creencia convencional de que lo verdaderamente científico es lo que pueden controlar los métodos y que se produce en el contexto de justificación. Sin embargo, entendemos que es en el contexto de educación donde puede hacerse lugar a otros modos de producir conocimiento a los que la sujeto de enunciación les ponga el cuerpo gestando esa dimensión en la que se descubre, se identifican los problemas, se formulan las hipótesis y se definen las nociones, conceptos y categorías – esa dimensión excluida de lo «propiamente científico». Enfatizar la pasión, los afectos, la intuición, las analogías y las metáforas es afirmar un modo femenino de producir que amplía la racionalidad andrógena, neutral, objetiva. Visibilizar la / el sujeto de enunciación en el contexto de educación es una transformación pedagógica para la ciencia sesgada que se restringe a aquellos procesos controlables, medibles, validables, contrastables que dejan intactos los valores, los deseos y los intereses que impregnan la producción de un conocimiento finito, situado, en contexto.

UN CUARTO PROPIO-COMÚN

«¿Sería que realmente la amaba (a la tranquilidad) o era que la noción de independencia, de mujer sola contrabajo y cuarto propio, eran opciones incompletas, rebeliones a medias, formas sin contenido?» (Belli, 2006, 90).

El cuarto propio no alcanza Virginia Woolf, dice Gioconda Bellien La mujer habitada, porque la lucha por la liberación de las mujeres es una lucha colectiva que supone una transformación radical de las sociedades injustas, signadas por el anudamiento del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el imperialismo, el militarismo y los regímenes autoritarios.

Es por ello que hacemos referencia a un pensar con otras, que sería un desde dónde, el locus de la enunciación comunitario, pero también un pensar para qué, hacia un compromiso político de transformación social y reversión de las injusticias. La propuesta quizá suponga la búsqueda de una inscripción en la tensión entre lo privado y lo público, lo personal y lo político, en tanto un tercer espacio que despolarice y que abra las posibilidades de emergencia de nuevas praxis.

Asumirá la ciencia y la educación como «cuentos» (Roig, 1995) en los que entran en tensión la producción y la reproducción de los saberes instituidos e instituyentes, cobija la posibilidad de establecer nuevos vínculos capaces de recrear cuartos propios-comunes activos, conflictivos, problemáticos, críticos, de traducción, de resistencia, de subversión del status quo en el marco de los cuales se correrá el riesgo de modificarlos propios pre – supuestos y las relaciones de saber – poder.

Hemos querido afectarnos a los modos en los que nuestras propias narrativas se inscriben en los cuentos de y sobre la ciencia y la educación. En esas narrativas en las que resuenan muchas voces es posible inscribir otros relatos que involucren las propias historias y los propios cuerpos en tramas comunes y colectivas.

La matriz escolar en la educación y la ciencia es sostenida por escenarios, sujetos y prácticas discursivas, para poder gestar lo que experienciamos como conocimiento. Pensar desde y para las mujeres, cómo y con otras y otros desde una perspectiva feminista permitiría nuevos espacios transformadores y desvergonzados para (re)escribir cuentos puesto que la visibilización del lugar de enunciación de los discursos requiere mirar los modelos de sujeto implícito se invisibilizados sobre los que se hace «neutra y objetivamente» ciencia desapegada de los sujetos que la producen y se ejerce una educación de explicadores explicados (Cfr. Ranciere, 2003) para (de) colonizar nuestra propia interpretación de los cuentos sobre ciencia y educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado, M. (2014) «Ensayos y narrativas para pensar lo nuestroamericano» en: Voces y silencios. Revista Latinoamericana de Educación. Bogotá, Colombia.Vol5, nro1. online: http://vocesysilencios.uniandes. edu.co/index.php/vys/article/viewArticle/174

Alvarado, M. (2010) «Contrabandistas entre testigos sospechosos y autómatas parlantes.» Revista Sul Americana de Filosofía y Educaçâo. Brasilia D F, Nº 14, mayo/octubrede2010. See more onlíne: http:// filoesco.unb.br/resafe/numero014/

Alvarado, M. (2008) Hacia una pedagogía del silencio y el goce. En: Perspectivas

Metodológicas.BuenosAires.EdicionesUNLa.año8, nro 8. pp. 91-97.

Barta, E. (2002) (comp.) Debates entorno a una metodología feminista. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. Belli, G. (2006) La mujer habitada. Seix Barral, Buenos Aires.

Ciriza, A. (2010). «A propósito de una controversia feminista: sobre ambivalencias conceptuales y asuntos de disputa. La relación entre cuerpo y política», en: Revista Herramienta, n°45, Dossier Mujer y Géneros.

Ciriza, A. (1997) «Desafíos y perspectivas. Qué feminismo hoy» en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana. nro14.Mendoza, IFAA.153-168.

De Sousa, B. «Epistemologías del Sur», en Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, 2011./Año16.Nº54,pp.17- 39

De Sousa, B. (2009).Una epistemología del sur. México, siglo XXI, Clacso. Díaz, E .(2007). Entre la tecnociencia y el deseo. Argentina, Biblos.

Díaz, E .(2005) El hímen como obstáculo epistemológico. Argentina, Biblos.

Díaz, E .(2000) La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. Buenos Aires, Biblos.

Espinosa, Y.; Gómez, D.; Lugones, M. y Ochoa, K. (2013).«Reflexiones pedagógicas entorno al feminismo de colonial. Una conversa en cuatro voces» en: Walsh, Catherine (ed.) Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir,(re)existir y(re)vivir. (Formato Word,) 368-441.

Femenías,M.(2002/2005).(comp.)Perfilesdelfeminismoiberoamericano.Buenos Aires, Catálogo.

Fischetti,N.(2013).«La teoría crítica de la primera Escuela de Frankfurt en el debate epistemológico de su época: Herbert Marcuse», tesis presentada y defendida en Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 26 de marzo de 2013 (inédito).

Fischetti,N.(2013).«Cienciaeideología.Entrecruzamientoscríticosenlaobra de Herbert Marcuse». En: Contrastes, Revista Internacional de Filosofía, Vol. XIX, Málaga.

Fischetti,N.;yAlvarado,M.(2013).«Decartografíasydesfondamientos.Una mirada de prácticas académicas y científicas en el sur.» En: Paralaje, Revista electrónica de filosofía. N° 10 Dossier, Valparaíso. Chile.

Fischetti,N.;yCuervo,M.(2011). «Experiencia, subjetividad y política. Preguntas sobre La cuestión humana en los contextos del nazismo y el neoliberalismo.» En: Revista Agoraphilosophica. Revista marplatense defilosofía.ISSN1853-3612(versión digital) Número24,vol. XII,2011.pp.26-35.

Gargallo,F. (2004). Ideas feministas latinoamericanas, Universidad de la Ciudad de México, México.

Guardia,S.(2005).(comp.).EscriturafemeninaehistoriaenAméricaLatina.El retorno de las diosas. Lima, CEMHAL, Facultad de Comunicación del a universidad de San Martín de Porres; Universidad Fernando Pessoa, Porto, Portugal, 2005.

Haraway,D.(1995).«Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial» En: Ciencia, Simios y mujeres .La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra.

Hernández,G.(2007).«La traducción de voces hegemónicas. A propósito de Arráncamela vida». En: Hintze, Gloria y María Antonia Zandam el (edit.) Género y memoria en América latina, Mendoza, pp.135-146.

Hungo,U.(2006)«Las mujeres y la educación en América Latina: una aproximación a los dilemas y desafíos». En: Educación de mujeres y Niñas en Iberoamérica. Antigua Guatemala, Ministerio de educación y ciencia.

Lander,E.(2000).(comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.

Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Clacso.

Maffia,D.(2007).«Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en ciencia», en: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Caracas, enero-junio,vol.12,n°28

Maffia,D.(2015).«Feminismo, igualdad, diferencia y postcolonialismo».online: http://dianamaffia.com.ar/archivos/Feminismo-Diferencia-Igualdad-y-postcolonialismo.pdfúltimaconsulta:13/04/2015

Mendoza, B.(2010).«La epistemología del sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano», en Espinosa Miñoso, Yuderkys Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano,Enlafrontera,BuenosAires.pp.19-36.

Ranciere,J.(2003) El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre emancipación intelectual.Barcelona,Laertes,2003.

Rietti,S.; y Maffía, D.(2005).«Género, ciencia y ciudadanía» en: ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura. Online: http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/ viewFile/411/412últimaconsulta:13/04/2015

Rivera, S.(2010).Chíxinakaxutxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón.Roig, A. (1995). El cuento del cuento. Mendoza, Cricyt.

Spivak, G. (1998). «¿Puede hablar el sujeto subalterno?», en: Orbis Tertius, año 3, n°6,p.175-235.

Woolf, V. (1984).Una habitación propia, trad.: Laura Pujol, Seix Barral, Barcelona, [1929]. (Aroomofone’sown, Londres, The Hogarth Press).

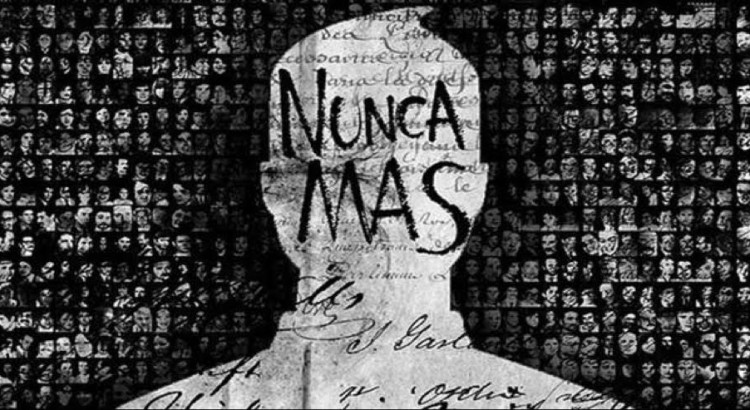

Fotografía tomada del facebook de la artista Yvis Carolina S. Obregón.

Users Today : 60

Users Today : 60 Total Users : 35416037

Total Users : 35416037 Views Today : 80

Views Today : 80 Total views : 3349310

Total views : 3349310