Colombia/Mayo de 2017/Fuente: El Tiempo

El municipio de Duitama (Boyacá) es de nuevo ejemplo a nivel nacional en educación. El Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce) 2017 lo ubica en el primer lugar en la categoría de municipios, con un puntaje de 6,83.

Pero Duitama también tiene el mejor índice en los tres niveles de educación: 6,52 puntos en primaria; 7,55 en media (de sexto a noveno) y 7,05 en secundaria (décimo y undécimo).

Precisamente, los resultados en el Isce de este municipio fueron destacados este miércoles por el presidente Juan Manuel Santos, durante la conmemoración del Día de la Excelencia Educativa y en el que el mandatario reveló los avances de su gobierno para hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina en el 2025.

La secretaria de Educación de Duitama, Marinella Camargo, le atribuye este logro en gran medida al talento humano. “La gran mayoría de nuestros maestros son especialistas y algunos tienen maestrías y doctorados”, explicó Camargo.

Pero además, Álix Azucena Patiño, rectora del colegio La Presentación, uno de los 14 colegios públicos de la ciudad, afirma que la clave ha sido el trabajo en equipo, no solo entre las instituciones y la administración, sino de los padres y los estudiantes.

Para esta tercera edición del Isce, según Santos, se ha visto cómo el país ha mejorado en la calidad educativa. “Estos resultados son el fruto del esfuerzo de la comunidad educativa y del Gobierno Nacional, que no ha ahorrado esfuerzo para fortalecer el sector y que los niños tengan una educación de mejor calidad”.

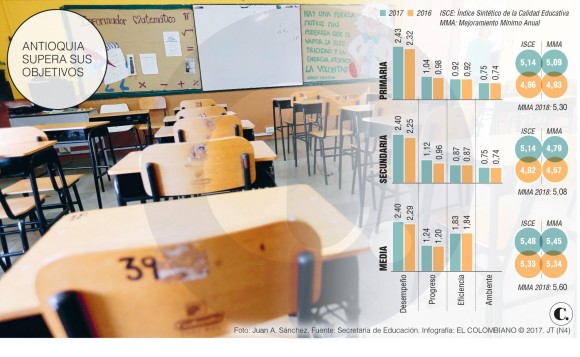

En primaria, la meta para el 2017 era de 5,40 puntos y se llegó a 5,65, con lo que superó la meta para el 2018, que es de 5,61. Lo mismo ocurrió en secundaria, nivel que tenía una meta de 5,32 puntos y alcanzó 5,61, superando lo proyectado para el próximo año (5,60). La educación media, con 5,97 puntos, sobrepasó la meta del 2017 y quedó muy cerca de la del 2018 (6,01 puntos).

La mejora en los tres niveles se vio tanto en los colegios públicos como en los privados. Además, más del 50 por ciento de los colegios evaluados (15.471) superaron la meta de Mejoramiento Mínimo Anual, y fueron los oficiales los que en mayor magnitud lo lograron frente a los colegios privados. El nivel que más mejoró en el sector oficial fue secundaria; y en el privado, la media.

En los resultados del Isce también se destacan ciudades como Barranquilla, con cinco colegios públicos entre los 10 mejores del país en el nivel de secundaria, e instituciones privadas de Cali, La Calera y Tunja entre las primeras en el mismo nivel educativo.

En el escalafón también sobresale el caso del Liceo Colombia, de Ibagué, como el mejor colegio privado en primaria. En esta institución, con 160 estudiantes y que se encuentra en un sector de estrato tres de la capital del Tolima, los alumnos se han acercado a la lectura y al conocimiento a través de ilustraciones de obras literarias que ellos mismos realizan.

Herramienta para los colegios

Entrevista a Ximena Dueñas, directora del Icfes.

¿Qué es el Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce)?

Es la herramienta en la que nos apoyamos para hacer el seguimiento al progreso de todos los colegios del país, en cuanto a educación de calidad.

¿Para qué sirve?

Por medio de los resultados, los colegios y la comunidad educativa tienen una manera de identificar cómo estamos, qué caminos podemos coger para convertir a Colombia en el país mejor educado de América Latina para el 2025.

¿Cómo se obtienen estos resultados?

Tenemos cuatro variables: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar.

¿Y las metas para 2025?

A nivel nacional, en primaria, un puntaje de 7,009; en secundaria, de 7,414, y en media, 7,056.

Fuente: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/duitama-mejor-municipio-en-calidad-educativa-86788

Users Today : 4

Users Today : 4 Total Users : 35460986

Total Users : 35460986 Views Today : 5

Views Today : 5 Total views : 3420461

Total views : 3420461