Por: Gonzalo Erubiel Roblero Velázquez

Resumen

En el presente trabajo, resalta la contribución educativa de Paulo Freire un hombre cuyo propósito fue educar para la libertad, al mismo tiempo reflexionamos sobre el libro “Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa” y el capítulo dos titulado “enseñar no es transferir conocimiento”. Enfatiza en la importancia de no mecanizar la enseñanza y aprendizajes de les educandos, sino construirlos con ellos mediante estrategias que sean significativas y que ayuden a la formación social de les educandos. La praxis de la pedagogía autónoma sugiere, en franca oposición al mecanicismo y tradicionalismo que les educadores establezcan ambientes de aprendizajes en donde se produzca el conocimiento, desde la formación del docente y la curiosidad epistemológica de les estudiantes. La ayuda que les docentes puedan proporcionar a les educandos dentro del hecho educativo contribuirá significativamente en el ser y estar de nuevas generaciones y resolver las incógnitas sociales y del hipermodernismo que se presentan. Resolviendo de esta manera que la educación no es mecánica es transformadora y problematizadora.

Palabras Claves: Autonomía, curiosidad epistemológica, saberes, ambientes de aprendizaje, significado.

Abstract

In the present work, highlights the educational contribution of Paulo Freire a man whose purpose was to educate for freedom, at the same time we reflect on the book «Pedagogy of autonomy: necessary knowledge for educational practice» and chapter two entitled «teach not it is to transfer knowledge”. It emphasizes the importance of not mechanizing the teaching and learning of the students, but building them with them through strategies that are meaningful and that help the social formation of the students. The practice of autonomous pedagogy suggests, in frank opposition to mechanism and traditionalism, that educators establish learning environments where knowledge is produced, from teacher training and the epistemological curiosity of students. The help that teachers can provide to students within the educational fact will contribute significantly to the being and being of new generations and solving the social and hypermodernism unknowns that arise. Resolving in this way that education is not mechanical is transformative and problematizing.

Keywords: Autonomy, epistemological curiosity, knowledge, learning environments, meaning.

Introducción

La distancia recorrida marca el camino andado. Ha cien años del nacimiento de Paulo Reglus Neves Freire (1921), más conocido como Paulo Freire; una mente brillante y un ser humano comprometido con la justicia originario de Recife Brasil. Un intelectual de las pedagogías críticas en Latinoamérica, arduo y prolifero educador social, humanista y dialógico. Tengo en las manos el libro “Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa”. Publicado en 1966. Del cual me gustaría abordar, solo, el capítulo dos “Enseñar no es transferir conocimiento”, y no por falta de interés, únicamente por las implicaciones docentes que a mi juicio tiene al momento de hacer docencia. Este capítulo consta de 9 subtemas que hacen hincapié en los saberes y características que uno o una docente requiere al enseñar, los cuales no serán abordados a pie puntillas, ya que se busca hacer una interpretación bajo la autonomía del pensamiento mismo.

El libro en sí y el apartado electo, son un texto provocador que alude a la autonomía de las y los docentes inmersos en el hecho educativo, sin olvidarse de las y los educandos, como vínculos complementarios de la docencia. Los espacios dentro o fuera del aula, son auténticos campos de batalla en donde niegas o reafirmas las prácticas delineadas por programas educativos sistémicos los cuales constituyen riñas ideologías de antaño en las y los docentes. Por ello los saberes que poseen las y los actores en el hecho educativo se tornan preponderantes en la práctica docente.

Es en este contexto en donde cobra relevancia la convivencia sana y abierta a la curiosidad de les estudiantes pensándoles como seres sociales, culturales e históricos. Este tipo de ambientes de enseñaje producen conocimientos, no solo como una situación de conocer, sino trascendental en la vida de les educandos conduciéndolos hacia una asunción de Autonomía y respeto sobre sí mismo. Es también una invitación y un grito ahogado hacia les docentes de saber/ hacer y saber/ ser, la coherencia que tiene que darse dentro de estos binomios, poner en práctica lo aprendido, desde una perspectiva de reflexión y de valores (ética) como actores sociales.

La autonomía es fundamental en el pensamiento de Freire. Es el reconocimiento mismo de la ética en la actividad docente. Principio que caracteriza a les docentes que anclan las prácticas pedagógicas desde la crítica y considerándose entes sociales influenciados por esta. La autonomía es la parte constitutiva de las y los docentes, esta permitirá incidir en las y los educandos, para trasformar la forma de ver el mundo, encaminarlos hacia una lectura verdadera de las manifestaciones sociales impuestas por el sistema y la deshumanizante vida que plantea. La enseñanza como parte relacionada del proceso de aprender, se considera camino exacto hacia la transición de la autonomía de les educandos, siempre que se permita a les estudiantes construir su aprendizaje desde su experiencia y su relación con su alter y en colectivo. Contrario a esta forma de ver el mundo, está la autonomía disfrazada impuesta por el poder hegemónico la que individualiza y lacera a la humanidad mediante la competencia del uno con el otro en distintos ámbitos de la vida, por ello es en ocasiones invisible a la crítica y reflexión. Freire desde su ideario como educador social basado en la política y pedagogía hace reflexionar sobre los vaivenes sociales políticos y prácticas pedagógicas que acuñen la justicia en la vida de todo ciudadano, así como la Alegría y amor no deben estar alejados de las buenas enseñanzas ya que son fuente primigenia de un aprendizaje perdurable y significativo. De aquí surge el interés de adentrarnos en el capítulo elegido, por alcance e implicaciones, dentro de la práctica docente.

Implicaciones de la frase.

Para adentrarnos al develamiento y análisis de la frase en cuestión. Es necesario responder ¿Qué son los saberes? Asumidos estos como el acumulamiento de conocimientos en determinado tema o profesión, aunque existen saberes de diversa índole apegados a la ciencia a la religión, saberes populares, teóricos y experienciales. Todos estos convergen en la palabra enseñar. Si asumimos la educación y enseñanza como bancaria, el rigor científico de los saberes lo tienen les docentes imponiendo y exponiendo su saber y los contenidos del sistema ante las y los educandos, sin atreverse a aprender con ellos. En franca oposición a lo establecido, las y los educadores progresistas no poseen la verdad absoluta, tampoco los conocimientos se sostienen como establecidos, sino que incluyen la dialéctica del conocimiento como constructos sociales.

Los saberes de les docentes, son catalogados desde la visión social: retomados como construcciones e interacciones entre sujetos sociales y experiencia- dos en la convivencia humana. Es menester subrayar que dicho lo anterior, el conocimiento no se puede transferir como si fuera una cosa que se lleva de un lado a otro. Enseñar y aprender son un proceso ensimismado, cognitivo, social y humano. Entonces, se desquebraja la enseñanza bancaria el pronunciamiento es, por una educación sin alienación en donde se conceptualice a los aprendizajes en constante relación humana y social, en el contacto con el otro o la otra que no soy yo.

Otro aspecto a considerar es la cotidianidad, dada esta en el hecho educativo en donde las relaciones son de reciprocidad entre les educadores y les educandos. Dentro de esta cotidianidad se incluyen las experiencias de ambos actores, como ven el mundo, interacciones con el mundo y las necesidades humanas y sociales que subyacen como prioritarios en un tiempo. Esto enaltecido como la cultura y la historia en la vida humana, forman los procesos sociales, que al final son constructos individuales y colectivos de un grupo determinado, los cuales cobran relevancia en la propuesta freiriana en la construcción de conocimientos y no en la transferencia simplista y bancaria en los procesos de aprender y enseñar. Les educadores y educadoras deben crear las oportunidades para que les educandos produzcan los aprendizajes y no caigan en la transferencia mecánica del enseñaje.

Es imprescindible que les docentes muestren actitudes solidas de apertura hacia la duda e investigación, permitir que les educandos indaguen, busquen y dialoguen, convertir a los salones de actividades en verdaderos centros de diversión, de aprendizaje, de dialogo entre les involucrados, coadyuvando a la construcción de aprendizajes. Y en este proceso constructivo les docentes ejemplifiquen mediante la práctica su disposición a cometer errores, pero también a aprender con ellos.

Un ambiente de construcción

Aprender es construir. Los ambientes de aprendizajes son las facilidades físicas, culturales y sociales que se brindan a las y los estudiantes, sin olvidarnos del componente humano que es trascendental para todo proceso de aprender, en donde les estudiantes se sientan estimulados para intercambiar experiencias con les docentes y caminen hacia un aprendizaje en donde lo que aprende sea importante dentro de su contexto. Cuando los ambientes no cumplen su cometido son monótonos, autoritarios y les estudiante se siente presionados, sin ganas de regresar a su ámbito de estudio. Momento de pensar ¿qué papel juega el ambiente de aprendizaje? La sustancialidad de los procesos de aprendizaje se encuentra en los elementos dados por este ambiente, las interacciones que se viven entre alumno-maestro, maestro-alumno, en donde los saberes se encuentren como hilos de intercambio humano, dispuestos a ser experiencia- dos de forma bidireccional, son esenciales, para la construcción de aprendizajes que conlleven a la formación integral, social y humana de les educandos.

Desde esta perspectiva pedagógica los ambientes de (construcción) son escenarios en donde las y los actores (maestra (o), estudiante, contenidos, contexto) al momento de las relaciones de intercambio y respeto, establecen vínculos de comunicaciones, disponibilidad y experiencias, para que ocurra dicha construcción, la cual, será vivenciada en su medio social. No se puede negar la participación in situ de les docentes como protagonistas ineludibles de este proceso en donde les educandos son artífices de su propia construcción y formación. En este círculo de responsabilidades les docentes mantienen otro aspecto importante en constante concordancia con la práctica, son los denominados componente pedagógicos (currículo, didáctica, estrategias, acciones, recursos etc.) todo esto envuelve al procesos de enseñaje. Se convierte en una especificidad y particularidad del desempeño de les educandos ya que incluye, además, métodos y técnicas que se ponen en juego en la construcción del conocimiento.

Los ambientes de aprendizaje o de construcción del conocimiento, son al momento un factor más para detonar y enriquecer los procesos de aprendizaje que se vivencian dentro del hecho educativo. Cada aspecto juega un papel importante, pero si no llega a cumplirse un ambiente propicio, se puede volver nulo o disminuir considerablemente los aprendizajes de cualquier índole que queramos abordar en el aula. Juntamente con los saberes generalizados que ya se plantearon, es deber profesional pensar en que la construcción desde las pedagogías criticas buscan la autonomía de les educandos, hacerles partícipes de inclusión y ayudarles a ir en busca del espíritu crítico de la toma de decisiones con conocimiento de causa, característico de una mente racional y auto -volitiva.

Aprendizaje significativo

Se compone no solo de simbolismo endógeno en el individuo. Sino que se sitúa en el plano social y el intercambio de situaciones continuas con sus congéneres. Sobre sale que les estudiantes no construyen sus aprendizajes en solitarios, lo hacen mediante el contacto con su alter y mediado por el contexto cultural, histórico, social, político y económico que lo rodea y ejerce influencia para aprender. El medio permitirá que les educandos tomen los significados correspondientes, con la intención de cambiar las estructuras cognitivas y aprender de manera que, las adquisiciones hechas de forma colectiva-individual tengan para él, sentido de identidad y pertenencia social e histórica.

Dentro de este proceso las y los actores del hecho educativo (estudiantes-maestros) juegan un rol inacabado. Les docentes no son simples guías, coordinadores o profesores. Son quienes ostentan el conocimiento específico y se tienen que situar entre les educandos y la cultura, saben de sus estudiantes, conocen las necesidades intelectuales, sociales y de vida, vivencian la vida en el aula, la modelan. Les educadores no pierden autoridad en el hecho educativo, actúan pedagógicamente bajo la libertad del otro, no omiten que cohabitan con sujetos cognoscentes capaces de ser y estar. Por ende el rol del educando es activo, es de construcción, de participación, colaboración y de dialogicidad interpersonal, estas relaciones permitirán brindar sentido humano a la formación de les educandos y encontrar el equilibrio en la conciencia social de les individuos.

En consecuencia, la intención es formar pensadores críticos, basados en la reflexión y el análisis, sin embargo, dependerá en mucho de las interacciones ocurridas en el aula, las oportunidades y ayudas pedagógicas que se hagan junto a les educandos. Motivaciones, actitudes intereses y escenarios compartidos, forman parte importante del tejido pedagógico que lleva hacia un enseñaje con sentido y significado. Encontrar con les educandos, el significante de la vida humana que enmarcados en la historia (justicia, verdad, belleza, amor, etc.) forman los hilos del pensar, y así ofrecer las oportunidades para una activación del proceso mental y de conciencia. El significado permite explicar el desconcierto que en muchas ocasiones vive les estudiantes al no encontrar un marco de referencia social en donde anclar los nuevos conocimientos, solo se satisface el aprendizaje cuando determinada situación o contenido encaja en la vida cotidiana de les estudiantes, familia o contexto inmediato.

La curiosidad como factor de aprendizaje

Paulo Freire alude a un subtítulo del libro en cuestión “Enseñar exige Curiosidad”. Les profesores corresponde promover y fortalecer la curiosidad de les educandos. Entonces ¿Qué es curiosidad? Es un instinto natural de toda especie animal, vista como característica de ver el mundo a través de la observación y, mediante la exploración y la investigación, aprender y trasformar la realidad en donde vivimos. La curiosidad motiva a continuar la búsqueda, hace caminar el aprendizaje de les educandos. Una práctica pedagógica pasiva o bancaria no ayuda en nada a explotar la curiosidad de les educandos, es necesario adoptar una educación liberadora crítica e indagadora.

Con relación a esto, les educadores como corresponsables del proceso de enseñaje, se tornan curiosos ya que de no entablar esta reciprocidad no podrán les docentes captar la atención de les educandos, tampoco establecer un escenario diversificado de estrategias en donde se manifiesten acciones que coadyuven a la curiosidad. Sugerido así, profesor(a) y educando(a) son investigadoras y curiosas en un espacio-tiempo (aula). Necesario transitar primero por la curiosidad inmediata de un acontecimiento u objeto y posteriormente conducirse hacia la curiosidad epistemológica que estimula el conflicto de la razón y las representaciones cognitivas. Estos tipos de curiosidad, tienen como resultado la producción del conocimiento dentro del aula conjuntamente con les educandos.

La curiosidad despierta la intuición del ser humano, a su vez resalta las emociones como anclas para ir en busca de su razón de ser, la autonomía, voluntad y conciencia. En este marco la curiosidad es un arma poderosa para aprender a crear y recrear el conocimiento crítico. La curiosidad satisface al aprendizaje porque una vez que la motivación guía al sujeto en busca de la respuesta a la pregunta o duda que la curiosidad le mostró, solo existe satisfacción cuando encuentras lo que buscas y es medio para continuar aprendiendo.

La curiosidad en el ser humano es natural, sin embargo, dentro del aula esta capacidad disminuye con prácticas docentes anquilosadas en pedagogías tradicionales que solo ven a les educandos como recipientes. De aquí los desafíos que tiene la docencia, ¿Cómo atraer a les educandos? Es pertinente crear los ambientes de atracción hacia ella, hacer buen uso de la didáctica que se utiliza dentro del aula y comprometerla junto a la conciencia y responsabilidad de les profesores; así como la motivación misma del docente para seguir la curiosidad primero en él y luego en les educandos. Brindar espacios adecuados, no precisamente físicos, sino humanos, diálogo, respeto, atención, comprensión, libertad de hacer y confianza. Lograr despertar la curiosidad, es sin menoscabo de lo que ocurre en los salones de actividades, un reto que está presente en la cotidianidad de les docentes.

Impulsando el aprendizaje

Ejercer determinada influencia sobre les educandos y los aprendizajes es una tarea que les profesores no tienen por qué olvidar. Los procesos básicos del ser humano es aprender como forma de sobrevivencia, como parte de la misma evolución, ya se tienen la potencialidad de aprender. La educación es sistémica y tiene intencionalidad organizada y objetivada. De aquí la importancia de impulsar el proceso de aprendizaje en les estudiantes, les educandos aprenden dialogando entablando comunicación con las y los otros de esa forma se mueven las estructuras cognitivas, modelando es un medio para buscar dar forma a los conocimiento facticos a los que se ve sometido en su contexto, imitando los comportamientos y siguiendo determinadas características que ve en su cercanía su familia papá mamá y contexto, clasificando al final del aprendizaje ordena y hace uso de criterio y ayuda a tomar decisiones para su convivencia con sus semejantes.

El juego en la enseñanza es fundamental e integral en la educación. Permite que les educandos encuentren motivación y realicen las actividades de manera amena. Ejemplo: “Jimena, Azul, Paulette, y Arik llegan a la casa, de inmediato, se ponen de acuerdo en hacer una casa con los cojines de la sala, una vez hecha juegan a que unos son les hijos y otra la mamá, ríen manifiestan inconformidades, la mamá atiende la comida y demás, les hijos hacen cosas del hogar” es probable que la percepción del juego se mantenga en dos tendencias la psicológica y la constructivista. Sin duda que los juegos son de la vida real de roles que establece la misma sociedad en donde les educandos se desarrollan y, satisfacen emociones siendo el juego el medio de mostrar cierta independencia y aluden a ellos para representarse con el mundo.

El juego es un mecanismo que conjuntado con la curiosidad la cual vimos en apartado anterior, tiene como resultado la adquisición de aprendizajes perdurables y significativos convirtiendo a les educandos en humanos en relación estrecha con el mundo. Mediante el juego les educandos construyen relaciones humanas y edifican aprendizajes, los cuales quedaran atados en la memoria, listos para cuando sean requeridos. Impulsar el aprendizaje en las aulas considerando al juego como algo natural y guiador en la concreción de los objetivos, principalmente en la búsqueda de la autonomía de les educandos, es una constante en la docencia.

La ayuda que les docentes brinden a les estudiantes será determinante, para conducirlo a los aprendizajes y su desarrollo como ciudadana y ciudadano. La apertura dialógica y el conocimiento de las necesidades de les educandos influirá considerablemente en la constitución de un sujeto socialmente autónomo, crítico y capaz de aprender de manera amena y divertida.

Al margen de la utopía

La frase “Enseñar no es transferir conocimientos” no tendría por qué ser utópica ya que siendo reflexivos y acordes con el pensamiento de Freire, es eminentemente responsabilidad del docente saber y educar bajo la no transferencia, no podemos cambiar de lugar una idea, un abstracto de este mundo fenomenológico, siendo esta una tarea resultante de un proceso intelectual, es retomado como un medio para explicar los objetos y concretar la realidad en que vivimos. Nos encontramos al margen de la utopía por que el simple hecho de la no intervención en la construcción del conocimiento con nuestros estudiantes nos deja fuera del lugar, volviéndonos cómplices de una educación tradicional, alienante de seres humanos individualistas y sin historia. Les educandos no son recipientes, tampoco nacen en blanco, son personas y como tales se tienen que tratar con respeto, dignidad y humanidad, se encuentran a la par de un contexto que influye de manera sustancial en su desarrollo como animal social. Y por ello la intervención de les docentes radica en no transferir, sino construir con ellos.

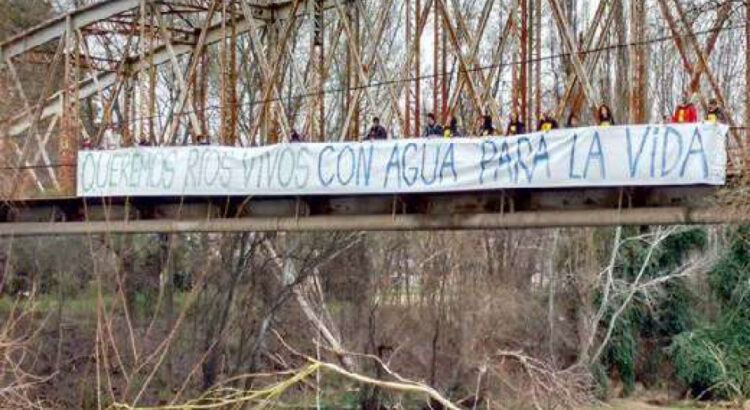

Entonces, vista la utopía Freireana como un llamado a les docentes de construir desde aulas y escuelas una educación trasformadora, convertida está en una praxis frente a la hipermodernidad y la soledad del sujeto del siglo XXI, desanclando así la mercantilización que vive la educación. La utopía contraviene a la realidad que vivimos en la educación, como impuesto hegemónico del capitalismo. Permite ver más allá, a futuro pensándolo como problema y oportunidad de cambio, la sociedad que requerimos y trazar las relaciones políticas – pedagógicas que subyacen en este sistema de Estado y establecer las que convengan a una sociedad más humana y justa.

A partir de aquí se puede pensar en una utopía realizable (concreta) soñar en que el cambio educativo es posible, siempre que les docentes encuentren un camino por donde transitar sin miedo y con esperanza. Los caminos se caminan como lo hizo Freire, se hacen praxis en la vida cotidiana en lo formal e informal. Las pedagogías críticas son alternativas reales al alcance de les docentes, como forma de cuestionar la realidad educativa y social que aqueja al sistema educativo; el cambio siempre se acompaña de una acción y el hecho educativo brinda posibilidades, tiene esas bondades de transformación humana, con les niños y adultos ya que se trabaja también con los padres de familia, solo se requiere de conciencia y responsabilidad laboral.

A manera de Conclusión

Imposible hacer una conclusión sobre las ideas, pensamiento y acciones de Freire. Su contribución a la humanidad permanecerá abierta hasta que las acciones de las y los sujetos digan lo contrario siempre que se superen las injusticias que se viven en los suburbios del país, caso contrario seguiremos acudiendo a su legado y darle luz a la conciencia. En los tiempos que vivimos de degradación, deshumanización e individualización impuesta por el capitalismo, el libro completo nos brinda un camino a seguir en la constitución humana de la práctica docente.

Este capítulo dos “Enseñar no es transferir conocimiento” despierta interés en la parte formativa de les docentes saberse inmerso como ser humano con ética y apasionado del que hacer docente en una relación ontológica con les educandos. Desde esta perspectiva les educandos se ven alcanzados por el respeto que se debe tener por la autonomía de les educandos, la dignidad como ser humano y no denigrar origen, lengua o cultura les educandos merecen respeto. Les profesores tienen que actuar siempre con coherencia lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Un profesor no puede llenarse de palabrería acerca de la democracia, si en su salón de actividades lacera y segrega a les educandos, o es un profesor que impone su forma de ser, de pensar, una enseñanza hipócrita siempre será falsa y no es justa en la enseñanza liberadora.

La intervención docente maestras-maestros se da a través de la responsabilidad dentro del aula, saberse que cuando se toman decisiones no estamos transgrediendo el derecho de les educandos, sino asumiendo el rol de responsables del aprendizaje, les docentes requieren de practicar la ética frente a las manifestaciones sociales que enfrentan les educandos, una ética que parta desde el docente, cuestionarse a sí mismo como veo el mundo y como me relaciono con él para testimoniar ante les educandos una mejor forma de vida.

Finalmente, la práctica educativa es eminentemente humana apasionada y soñadora. No se puede concebir sin el rigor intelectual y metódico que subyace en les docentes y las practicas, sin embargo, tampoco se puede someter a un racionalismo puro porque se vuelve fría, hueca. Con esto se establece el cometido de la educación, despertar en les educandos la comprensión del mundo mediante los procesos de enseñaje, resolviendo que las prácticas educativas no son mecánicas, sino, problematizadoras y trasformadoras.

¡Freire vive!

Referencias

Freire Paulo. “Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa”. 7ª edición 2002 editorial siglo XXI, México.

Fuente: El autor escribe para OVE

Users Today : 21

Users Today : 21 Total Users : 35460152

Total Users : 35460152 Views Today : 35

Views Today : 35 Total views : 3418818

Total views : 3418818