Aprovecho esta columna de verano para analizar un tema de gran importancia futura, tanto para la educación como para la regionalización, descentralización y desarrollo del país y su sociedad civil y funcionamiento del Estado. Me refiero al proyecto de ley que crea un nuevo sistema de educación subvencionada provista localmente, hoy en manos de las municipalidades y que mañana -si este proyecto prospera- pasaría a manos de unos servicios públicos locales de los cuales dependerían los colegios mientras los servicios dependerían de una dirección nacional del Mineduc.

Se trata, en breve, de transferir el subsistema de educación local desde un órgano autónomo del Estado, dirigido por un gobierno democráticamente elegido, a un órgano burocrático centralmente comandado.

Invitado el lunes 18 de enero a exponer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre el mencionado proyecto, expuse allí mi evaluación negativa de éste -de su filosofía de fondo y de la institucionalidad que propone- en los términos que expongo en estas notas.

Teoría del cambio

La reforma en curso de la educación ha tenido serios problemas de conducción y gestión. Como señaló en su momento el ministro del Mineduc encargado de ponerla en marcha y dirigirla durante el primer año: “En un año dos meses, yo tenía que hacer una nueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo […] Vi que claramente estábamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente, ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos”. Y remató con franqueza: “Ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien” (Ministro Nicolás Eyzaguirre, El Mercurio, 6 de septiembre de 2015).

A mi entender -aunque ha habido innumerables errores- el déficit mayor no ha sido de gestión y ritmo. Más bien, ha sido de concepción y enfoque del cambio del sistema. Mi opinión es que ha faltado derechamente una adecuada teoría del cambio o ésta ha sido débil o equivocada.

En educación, los procesos de cambio buscan esencialmente mejorar los resultados del aprendizaje de los niños y jóvenes, mediante la provisión más equitativa de oportunidades de mayor calidad para todos. Esta es la cruz de la cuestión. La pregunta que sigue, entonces, es cuáles factores y variables necesita afectar la política para transformar el sistema en el sentido buscado de calidad y equidad.

A nivel mundial, la investigación identifica tres factores principales, cada uno compuesto por múltiples variables, que las políticas públicas necesitan transformar para lograr ese objetivo de calidad y equidad (Unesco, 2015; Hanushek y Woessmann, 2014; OECD, 2014, 2000). Esos factores son los siguientes:

Primero, las condiciones del hogar o la familia y sus circunstancias comunitarias. Éstas incluyen condiciones (i) de status o estructura y (ii) de proceso.

Las primeras tienen que ver con los capitales económico, social y cultural de los padres; la salud de la madre y la estabilidad del período de gestación del hijo o hija; la dotación de recursos de aprendizaje en el hogar y el entorno comunitario de la familia.

Las segundas, las condiciones de proceso, tienen que ver con la organización del núcleo familiar, la calidad de los vínculos e interacciones entre los miembros de ese núcleo, el clima afectivo y los procesos de apego y socialización, desarrollo del lenguaje y de competencias socio-emocionales de los infantes, atención en salas cunas y jardines infantiles.

Sabemos por la investigación educacional realizada en países desarrollados y en desarrollo, y por la investigación de las ciencias del aprendizaje, que las variables que operan durante la primera infancia desempeñan una función decisiva en el desarrollo de las destrezas que determinan resultados posteriores en la vida. Desde el informe Coleman (1966) hasta el estudio de Radford y colaboradores (2010) hay cientos de investigaciones que muestran que la familia, más que la escuela, es la mayor fuente de desigualdad en el desempeño de los estudiantes. El premio Nobel de economía, James Heckman (2005) observa que en torno al tercer grado, las brechas de rendimiento escolar entre niveles socioeconómicos se vuelven estables, lo cual indica que la escuela tiene posteriormente escaso efecto a menos que sea de alta calidad e impacto positivo.

El segundo factor es la efectividad de la escuela. Se entiende por tal su capacidad para llevar a todos los niños y niñas a alcanzar estándares exigentes de aprendizaje, permitiéndoles compensar las desigualdades de la cuna (Scheerens, 2013; Ko y Sammons, 2013; OECD, 2012; Sammons, 2007). La literatura distingue habitualmente entre dos tipos de variables influyentes.

Por un lado, las variables de insumo -como tamaño del curso, gasto por alumno, proporción de profesores no certificados y proporción de ellos con grados avanzados- que según algunos estudios tienen una incidencia comparativamente menor (Hanushek y Woessmann, 2014; Hanushek, 2003; OECD, 2000).

Por otro lado, y con impacto significativo, se identifican políticas de carácter cualitativo, tales como frecuente feedback ofrecido a los estudiantes, instrucción guiada por datos, altas dosis de tutorías en pequeños grupos, mayor tiempo dedicado al aprendizaje y altas expectativas por parte del personal docente y directivo respecto de todos los estudiantes. Estas cinco políticas explicarían casi la mitad de la variación en la efectividad escolar (Dobbie y Fryer, 2012).

También en Chile ha ido acumulándose una incipiente literatura de revisión teórica y evidencia práctica sobre escuelas efectivas y su mantención en el tiempo (Bellei et al, 2015, 2004; Brunner y Elacqua, 2003).

Por último, la institucionalidad dentro de las cuales se desenvuelven las escuelas es el tercer factor que condiciona los resultados del aprendizaje y las diferencias del rendimiento entre estudiantes. Llamamos a este factor comúnmente ‘reglas del juego’; esto es, aquellas que rigen el comportamiento de los colegios y de sus miembros. Sus principales variables macro son la gobernanza del sistema y el régimen de provisión junto con las normas que regulan a los establecimientos, su organización, supervisión y accountability. En el nivel micro, en tanto, inciden las condiciones e incentivos que determinan el comportamiento y el desarrollo de los colegios: sus niveles de autonomía, modalidades de reclutamiento del personal directivo y docente, carrera profesional, formas de evaluación externa, control de calidad, redes de asistencia técnica, modalidades de asignación y uso dentro del establecimiento de los recursos recibidos, etc. (Hanushek y Woessemann, 2014).

Visión estratégica

A partir de la evidencia disponible se ha creado un sólido consenso sobre la incidencia de esos tres factores -y sus correspondientes variables- en las diferencias del aprendizaje de los estudiantes. Se sabe que ella es comparativamente mayor en el caso de la familia, mediana en el de la escuela y menor en el caso de la institucionalidad. Por ejemplo, un estudio de Wolff y Woessemann (2004), basado en resultados de la prueba Pisa, estima que la institucionalidad -donde estos autores consideran exámenes externos administrados a los establecimientos y algunos aspectos de su autonomía como elección de textos escolares, contratación del personal docente y asignación interna de recursos presupuestarios- explicaría alrededor de un 25% de la variación total de resultados del aprendizaje.

Otra cosa, claro está, es la facilidad para intervenir mediante políticas públicas: ésta es inversamente proporcional al peso explicativo de esos factores; es decir, es más fácil modificar la institucionalidad que mejorar la efectividad de las escuelas. Y lo más difícil es transformar las condiciones de status y los procesos en el nivel de familia y hogar. A su vez, los efectos de cada una de esas políticas dependen fuertemente de su implementación y, además, de su interacción.

En cualquier caso, no debería extrañar que las principales medidas de reforma impulsadas por el gobierno se dirijan básicamente hacia los aspectos institucionales, tanto al nivel preescolar como escolar y superior. Esto conduce a que también nuestra discusión pública gire en torno a aspectos institucionales, tales como la naturaleza jurídica de los sostenedores, la administración de la provisión estatal, la supervisión de los proveedores, los mecanismos de financiamiento, las reglas de rendición de cuentas, el número y tipo de exámenes externos, etc.

Independiente de su mérito, debe tenerse presente sin embargo que el potencial transformador de esas medidas respecto de los logros del aprendizaje -y su distribución social- es relativamente pequeño. No afecta si no indirectamente al principal agente de la efectividad -las escuelas- ni más que marginalmente al factor que mayormente explica la desigual repartición del logro educacional -la familia, el hogar-.

En el lenguaje de la prensa y de algunos actores se apunta hacia esta debilidad cuando se dice que la actual reforma otorga escasa atención y prioridad a la calidad de la educación, la sala de clases y los procesos de aprendizaje. Las propias autoridades manifiestan algo parecido cuando evaluando retrospectivamente el proceso declaran: “Quizá debimos haber partido por la educación pública”.

Desafío crucial

Pues bien. Ahora estamos donde se debió partir pero en realidad seguimos donde mismo: o sea, discutiendo aspectos institucionales que, al final del día, tienen una incidencia secundaria sobre el mejoramiento del aprendizaje de las nuevas generaciones.

¿Qué deberíamos estar discutiendo en cambio? ¿Dónde está el mayor problema de nuestra educación?

Creo que todos reconocemos que el desafío más grande, el más complejo también, es permitir al 40% o 45% de nuestros niños y jóvenes que hoy en promedio no logra dominar a los 15 años las competencias cognitivas mínimas esperadas a esa edad, superar ese umbral mínimo.

Es vital hacerlo pues esas competencias son esenciales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, cursar la enseñanza superior y desempeñarse satisfactoriamente en la economía, la sociedad y la cultura contemporáneas. Doy por supuesto que colegios efectivos que alcanzan esa meta para una amplia mayoría de sus alumnos también logran buenos resultados en el desarrollo de las capacidades socioemocionales y habilidades claves del sigo XXI.

Este es el test decisivo al que debemos someter cualquier iniciativa de reforma, trátese de la educación temprana, preescolar, básica, media o superior.

En esta perspectiva, atender al punto de partida es lo más crucial. En efecto, se estima que las disparidades de resultados cognitivos, sociales, de conducta y salud entre niños de familias con bajos y altos ingresos se evidencia ya a los nueve meses y aumentan con la edad. De hecho, la mayor parte de la brecha de ingresos emerge antes de los cinco años y se mantiene sin mayores alteraciones a lo largo de la educación primaria (Halle et al., 2009; Reardon, 2011). Según Heckman (2013), las desigualdades transmitidlas por el hogar asociadas al nivel educacional e ingreso de los padres, se han consolidado a los 18 años de edad y explican alrededor de un 50% de la desigualdad salarial a lo largo de la vida.

Me parece que el proyecto de desmunicipalización de la educación no pasa este test. En primer lugar, porque se hace cargo sólo de la mitad de los estudiantes (o menos) que asiste a la enseñanza obligatoria. Deja fuera en cambio a una parte importante de los jóvenes pertenecientes a aquel 40% de rendimiento inaceptablemente bajo perteneciente a colegios privados subvencionados.

Por mi parte, he expuesto en diversos foros y por escrito que el sistema debe ser reformado mediante políticas que aborden al conjunto de los estudiantes, sin introducir diferencias discriminatorias adicionales entre ellos, particularmente entre estudiantes de menores recursos. Idealmente, un régimen mixto de provisión -y entiendo todos estamos comprometidos a mantenerlo y perfeccionarlo- debería avanzar hacia la igualdad de trato entre los estudiantes y colegios reconocidos oficialmente y que cumplen sus funciones de acuerdo con las normas, reglas, currículo, estándares y financiamiento determinados por el Estado.

Me temo que la mayoría de las medidas concebidas por la actual reforma van en sentido contrario y buscan establecer tratos preferentes para unos y discriminatorios para otros.

Preferencia municipal

En cuanto a su filosofía, el proyecto que comentamos parece interesado primordialmente en producir la des-municipalización; es decir, en deshacerse de una organización administrativa de provisión educacional para adoptar otra, todo esto por motivos más bien de orden simbólico y de legítimas preferencias ideológicas que por consideraciones de mejorar la educación de los niños y jóvenes más vulnerables.

En Chile hay diversas corrientes de pensamiento que a lo largo del tiempo han aspirado a vincular la educación de la República con las comunidades locales.

Entre las corrientes progresistas, un buen ejemplo es el de don Darío Salas, quien en su libro “El Problema Nacional” muestra que la educación, en vez de vegetar bajo un régimen “absolutamente centralizado y paternalista” -según lo describe- debería organizarse combinando el esfuerzo central y el de las localidades, las que debían intervenir en la administración y en el financiamiento de las escuelas. Esto traería consigo, escribe, “…esa adaptación, cuya ausencia lamentamos, de la enseñanza a los viariadísimos intereses y necesidades locales y regionales –vale decir, flexibilidad de planes de estudio, programas, métodos, horarios, temporadas de vacaciones, etc.–; ofrecería una oportunidad más para ensayar planes, medios, métodos nuevos de educación; desarrollaría la emulación de las localidades, e imprimiría un carácter menos oficial, más familiar, si se quiere, a las relaciones entre los encargados de dirigir las instrucción primaria y el público”. A la vez, agregaba Salas, esa participación local en la educación serviría para potenciar y fortalecer al municipio y “elevar lo que podría llamarse la cultura cívica comunal y también [para] democratizar nuestra enseñanza” (p. 76).

Interesantemente, ya entonces, en tiempos de don Darío, igual como ocurre ahora, se esgrimió el argumento de que los municipios no tenían las capacidades humanas ni los recursos para hacerse cargo de la tarea educativa. Pero el remedio no está, como prevenía Darío Salas, en despojar a los municipios “de toda atribución y toda responsabilidad” en el campo de la educación. Acaso “para estimular un órgano que funciona torpe o flojamente” se preguntaba, la solución consiste “¿en privar a la facultad o al órgano en absoluto de ejercicio?” Y respondía: por cierto que no: “La facultad, el órgano -el municipio, en este caso- necesitaban ejercitación gradual de sus funciones, práctica bien medida y controlada” (P. 77).

Desconfianza y centralismo

El proyecto en estudio elige otro camino: crear, en paralelo a los municipios, una nueva estructura de provisión educacional, debilitando con esto a aquellos al despojarlos de su función con más futuro, sin que uno pueda imaginar, menos aún asegurar, que el nuevo esquema entregaría la educación requerida por las futuras generaciones. Esto es, aquellas que vivirán en una sociedad de redes cada vez más diversa, plural y democrática; con múltiples comunidades locales cada vez más fuertes buscando conectarse entre sí, con su región, la nación y globalmente; y frente a un Estado que -esperamos- se habrá regionalizado y descentralizado hasta niveles que hoy ni siquiera podemos imaginar.

Más bien, el proyecto hace la apuesta contraria: no solamente devuelve la educación a un régimen “centralizado y paternalista” como lo llamaba don Darío Dalas, si no que inserta la cúspide de la nueva estructura, llamada Dirección Nacional (DN), de una manera poco orgánica dentro del Mineduc, sin establecer con claridad su lugar jerárquico dentro de esta estructura ministerial.

A su vez esta Dirección orienta y coordina una estructura intermedia -a nivel comunal e intercomunal- que, como podría esperarse en un esquema centralista, depende de la parte alta de la burocracia. Ésta propone políticas, planes y programas para la educación que los SL proveerán a través de las escuelas; elabora los convenios de gestión para cada uno de los encargados de esos Servicios; aprueba los planes anuales de los SL; propone a estos planes de innovación (¿innovación instruida desde arriba?); presta asistencia técnica para la gestión de los SL; coordinar a éstos entre sí y con otros organismos del Estado y les asigna los recursos y evalúa (es juez y parte, lo que no parece razonable).

Por su lado, en el nivel intermedio, los SL, ya lo decíamos, proveen educación a través de los establecimientos, administran a éstos, desarrollan la oferta educativa en su territorio, diseñan y prestan apoyo técnico-pedagógico y de gestión a sus establecimientos, implementan medidas de desarrollo profesional para los equipos directivos y docentes de las escuelas, desarrollan sistemas de información y seguimiento, fomentan el trabajo colaborativo y en red, delegan facultades voluntariamente en los directores para facilitar su gestión, proponen a la DN planes de inversión y equipamiento y ejecutan el plan anual.

En el piso de esta pirámide burocrática que desplegada desde lo alto hacia abajo aparecen las escuelas cuya necesaria autonomía y capacidades de autogestión de su proyecto educativo aparecen, pienso yo, bastante planas por no decir aplastadas. Los colegios aparecen como meros órganos ejecutores.

Hay, me parece a mí, una desconfianza básica en los establecimientos y sus equipos directivos, comunidades escolares, padres y apoderados y actos del entorno comunitario. En verdad, se parte del supuesto que la escuela necesita un SL que la dirija y le muestre qué y cómo hacer, Servicio el cual, a su turno, se halla debajo de una DN que lo orienta, comanda, coordina, apoya y evalúa.

Todo el esquema propuesto me resulta engorroso, verticalista y ajeno a las necesidades de un sistema que debe enfrentar el desafío de mejorar sustancialmente la efectividad de los colegios que atienden a la población de menores recursos y, en general, a una población estudiantil que recién comienza a mejorar sus aprendizajes, como muestran los resultados de Pisa. Es un diseño, que a mí parecer, no ofrece respuesta a la cuestión estratégica de cómo transformar los establecimientos municipales en colegios efectivos.

Más bien -y atendiendo precisamente a ese comienzo de mejoramiento- yo habría optado por hacer todo lo contrario; es decir, reforzar y ampliar la autonomía de los establecimientos municipales, dándoles todo el apoyo necesario -a través de redes locales- que les ayude a instalar y a desarrollar capacidades de gestión basada en la escuela (school based management) y prácticas más efectivas de enseñanza dentro de la sala de clase (Caldwell, 2005).

Por lo demás, esto mismo es lo que recomiendan muchos estudios basados en la experiencia internacional (OECD, 2015). Es decir, que una vez alcanzado un cierto umbral de madurez del sistema escolar, como ocurre en el caso del chileno, conviene traspasar gradualmente más responsabilidades a los establecimientos -junto con apoyar el desarrollo de sus propias capacidades, claro está- a fin de que los colegios aprovechen las ventajas de una mayor autonomía y comiencen a transformarse en organizaciones que aprenden continuamente e innovan.

Por el contrario, partiendo del supuesto de la desconfianza en las capacidades de los colegios, sus directivos, personal docente, familias y comunidades locales, y seguramente también de un diagnóstico equivocado respecto al grado de madurez de nuestro sistema; el proyecto que comento parece acoger la idea recomendada por algunas oficinas consultoras internacionales a los países educacionalmente más rezagados y a los sistemas escolares más débiles (McKinsey & Company, 2010).

Esto es, sustituir insuficiencias organizacionales a nivel de escuelas y de la institucionalidad del sistema mediante un control y estrecho guiamiento de tipo burocrático-experto. Tanto la actividad docente como la gestión operacional de la escuela tendrían que someterse a este enfoque top-down, donde el colegio y su personal ejecutan un script muy detallado y se atienen rigurosamente a unos protocolos que indican a cada persona qué hacer, cuándo, cómo y con qué instrumentos o apoyos.

Sería interesante saber si el centralismo burocrático del actual proyecto obedece, implícita o racionalizadamente, a un tipo de enfoque como ese o bien cuál es la justificación para no tratar a los colegios como las células vitales y dinámicas del sistema.

Pienso que habría convenido enfatizar fuertemente el polo profesional y la “gestión basada en la escuela” antes que el polo jerárquico dentro de una intrincada pirámide burocrática. Ese énfasis, combinado con las medidas para la efectividad de las escuelas destacas más arriba habría podido dar un real impulso a la efectividad de nuestros colegios.

En suma, el proyecto -en vez de concebir una arquitectura desde la base hacia arriba, desde los colegios como micro-comunidades locales y los municipios como su entorno preferente hacia un marco nacional de regulaciones públicas- vuelve al diseño de una burocracia ordenada desde arriba hacia abajo, jerárquicamente, que controla al sistema a través del conocimiento que es como Max Weber (1964) solía caracterizar a las burocracias modernas, controlando las actividades a su cargo mediante un conjunto fijo de reglas, reglamentos escritos y un cuerpo de funcionarios dedicados profesionalmente a su actividad.

Con todo lo que valoro las estructuras burocráticas concebidas en el espíritu de Max Weber, especialmente por cuanto contribuyen a una racionalización formal de la actividad, no puedo imaginar que sirvan en el actual estadio del desarrollo del sistema escolar chileno para mejorar la efectividad de las escuelas y el aprendizaje de sus alumnos, donde lo importante es la confianza, la gestión basada en el establecimiento, el sentido de comunidad local y la innovación pedagógica. Nada de eso armoniza con una burocracia weberiana.

Cuestiones adicionales

Además, me parece que el proyecto presenta una serie de otros problemas, en parte producidos por su filosofía de fondo, y que tornan aún más marcado su des-alineamiento con respecto al desafío central que hoy tiene nuestro sistema escolar y política educacional.

Para concluir, mencionaré aquí algunos que merecen atención:

El diseño previsto en el proyecto es auto contenido y crea una educación estatal estanco, que en ningún punto dialoga con el resto de los colegios subvencionados los cuales; sin embargo, constituyen la otra mitad o más de la educación pública.

Tampoco se establecen con claridad las líneas de contacto e interacción del nuevo esquema burocrático con el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad, la Superintendencia y demás entidades del sector educativo del Estado.

El gobierno del esquema, desde la inserción de la DN dentro del Mineduc, pasando por los SL y las escuelas y liceos; no parece bien resuelto en cada uno de esos niveles jerárquicos y al interior de cada una de las correspondientes instancias. En particular, el papel de los directivos de los establecimientos aparece disminuido. Asimismo, los directivos de los SL corren el riesgo de convertirse en meros agentes subordinados de la DN. Tampoco es claro cómo debe entenderse la dependencia de esta última dentro del Mineduc.

El gobierno de los SL aparece acompañado de un órgano colectivo con representación/participación de variados actores pero, en la práctica, el papel de ese órgano colegiado es poco claro. Sus responsabilidades son difusas. Y la presencia allí del municipio, principal órgano de participación democrática a nivel local, no aparece bien resuelta.

Algunos SL corren el riesgo de constituirse en una suerte de mega estructura que abarque los colegios de dos o más municipios, lo que podría acentuar la tendencia a la burocratización en esos casos.

En todo este diseño no queda claro quién responde por la cuestión clave: el aprendizaje de los niños y jóvenes.

Por último, en el plano operativo, la transferencia casi lineal desde el municipio al SL del personal directivo, docente, administrativo y de asistentes, junto con los bienes muebles e inmuebles; dan la impresión de una suerte de “más de lo mismo” sólo que con otro emplazamiento burocrático. Esto resta energía, imaginación, legitimidad y entusiasmo a toda la operación por un lado y, por el otro, lleva a preguntarse: ¿dónde entonces está el real potencial de innovación y mejoramiento que podía esperarse de este proyecto?

Columna publicada en el Libero, Chile

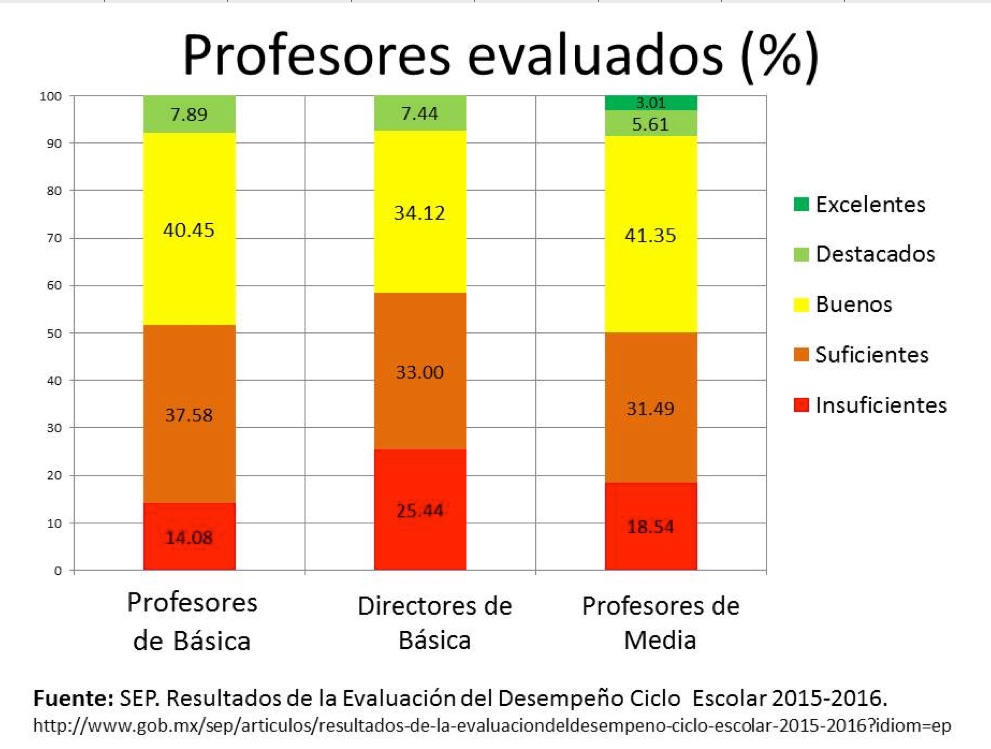

Para presentar cada etapa los profesores fueron acompañados por cursos a través de las escuelas normales, centros de maestros, grupos sindicales, libros ex profeso impresos por diversas editoriales y otras opciones de organismos particulares. Entre la incertidumbre y la indeterminación de fechas movidas, instrumentos reducidos a etapas, y manifestaciones en rechazo, se aplicó la evaluación docente.

Para presentar cada etapa los profesores fueron acompañados por cursos a través de las escuelas normales, centros de maestros, grupos sindicales, libros ex profeso impresos por diversas editoriales y otras opciones de organismos particulares. Entre la incertidumbre y la indeterminación de fechas movidas, instrumentos reducidos a etapas, y manifestaciones en rechazo, se aplicó la evaluación docente. La libre interpretación

La libre interpretación Los evaluadores, evaluados

Los evaluadores, evaluados

xto y los recursos informativos y didácticos en general, la propia organización de los espacios, etc. Esta estructuración disciplinar organiza la mente del alumnado también de un modo semejante. Aprende, estudia y recuerda de una manera disciplinar; y con el tiempo, si es un buen estudiante, con una familia que le apoya, acabará convertido en un especialista más de alguna disciplina académica.

xto y los recursos informativos y didácticos en general, la propia organización de los espacios, etc. Esta estructuración disciplinar organiza la mente del alumnado también de un modo semejante. Aprende, estudia y recuerda de una manera disciplinar; y con el tiempo, si es un buen estudiante, con una familia que le apoya, acabará convertido en un especialista más de alguna disciplina académica. La organización de los contenidos únicamente de modo disciplinar reduce la visibilidad del conocimiento más conflictivo o controvertido, una nota que caracteriza al conocimiento en nuestros días y que, por tanto, exige educar al alumnado para moverse y trabajar en una sociedad y en actividades laborales en las que esta peculiaridad del conocimiento es la tónica dominante.

La organización de los contenidos únicamente de modo disciplinar reduce la visibilidad del conocimiento más conflictivo o controvertido, una nota que caracteriza al conocimiento en nuestros días y que, por tanto, exige educar al alumnado para moverse y trabajar en una sociedad y en actividades laborales en las que esta peculiaridad del conocimiento es la tónica dominante.

El apartado 4 de ese mismo artículo se dedica al “desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor”, con actividades que permitan “afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico”.

El apartado 4 de ese mismo artículo se dedica al “desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor”, con actividades que permitan “afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico”. Si vivimos en sociedades globales, los contenidos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar conocimientos, procedimientos, actitudes, valores y competencias para poder participar activa y democráticamente en este mundo y realidad tan complejos. El alumnado precisa acceder a información cultural en la que la diversidad e interdependencia entre comunidades, pueblos y países se haga visible. Así, se hace imprescindible realizar una revisión profunda de los contenidos legislados y de los materiales curriculares destinados a trabajar esos contenidos en las aulas para ver en qué medida la literatura, las ciencias experimentales, las artes, la historia, la geografía, la filosofía, la economía y la política contemplan esta diversidad reinante en el planeta.

Si vivimos en sociedades globales, los contenidos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar conocimientos, procedimientos, actitudes, valores y competencias para poder participar activa y democráticamente en este mundo y realidad tan complejos. El alumnado precisa acceder a información cultural en la que la diversidad e interdependencia entre comunidades, pueblos y países se haga visible. Así, se hace imprescindible realizar una revisión profunda de los contenidos legislados y de los materiales curriculares destinados a trabajar esos contenidos en las aulas para ver en qué medida la literatura, las ciencias experimentales, las artes, la historia, la geografía, la filosofía, la economía y la política contemplan esta diversidad reinante en el planeta.

Users Today : 150

Users Today : 150 Total Users : 35415610

Total Users : 35415610 Views Today : 287

Views Today : 287 Total views : 3348756

Total views : 3348756