Diferentes colectivos toman las calles de Madrid para reivindicar la revueltas de Stonewall y en contra del capitalismo que se ha apoderado de la manifestación estatal

En el bar Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, varias personas, entre ellas Stormé DeLarverie —de quien se dice que fue la que lanzó la primera piedra— decidieron cambiar el mundo y la realidad del colectivo LGTBI el 28 de junio de 1969 al iniciar unas manifestaciones que duraron tres días. El Orgullo Crítico de Madrid, una plataforma que congrega diferentes asociaciones, rinde homenaje a los que comenzaron un movimiento que ya tiene 54 años. Para ello, desde el 2006, cada 28 de junio en Madrid, y cada vez en más ciudades, se celebra una protesta completamente alejada de la manifestación estatal del 1 de julio, organizada por MADO. “Nacemos como respuesta a la comercialización y mercantilización del Día del Orgullo y para que no se pierda el sentido de la conmemoración de la fecha”, explica Tigra, portavoz de Orgullo Crítico, en una videollamada con EL PAIS.

El año pasado llegaron a ser unos 15.000 manifestantes, comenta la vocal de la plataforma, y este año esperan superar su récord. El lema para 2023 es Contra la crisis, Orgullo e Insurrección. Comenzará a las 20.00 desde la glorieta de Cuatro Caminos, pasa por la calle de Bravo Murillo y finaliza en la plaza de la Remonta, cercana a la parada de metro de Valdeacederas. “Yo vivo en un barrio obrero del norte de Madrid, pero esto es como un hermanamiento entre el norte y el sur. Así se puede ver como no solo se comparten las sexualidades, sino otras opresiones, como en este caso la clase”, comenta Eugenia Tenenbaum (Santiago de Compostela, 26 años), divulgadora de arte con perspectiva de género, sobre la descentralización de la manifestación.

Ella acude a la convocatoria de Orgullo Crítico desde el 2018 y admite arrepentirse de no haber ido antes porque “la energía y la sensación de comunidad son inmensas”. Reconoce que no quiere ir a la del centro, la del MADO, porque es una manifestación que está muy despolitizada y, aunque no es “una purista” y cree que hay espacio para todo dentro de la protesta, no comparte la turistificación del evento. “Está muy monopolizado por los hombres homosexuales. Todo lo que se salga de ahí casi que tiene que pedir permiso ya no solo para ir, sino para encontrar a las amigas y moverse por ahí”, añade.

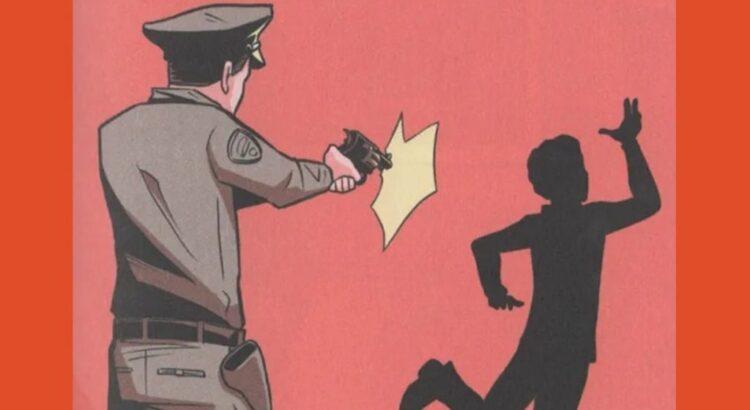

Orgullo Crítico nace como heredera de las posturas críticas desarrolladas por algunos colectivos del Madrid de los años noventa. Primero, recibieron el nombre de Bloque Alternativo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y, en 2010, ya se conformó con el nombre por el que hoy se le conoce. “Salimos a las calles para marchar y reivindicar que estamos ahí, que todavía hay carencias en los derechos logrados, como en la Ley Trans, que aún sufrimos violencia, que nos discriminan”, incide Tigra.

Darko Decimavilla, que tiene la presidencia de No Binaries España, una asociación de ámbito estatal no mixta para personas trans no binarias, explica que uno de los motivos que les alejaron de la manifestación del 1 de julio fue la poca horizontalidad que existe dentro del MADO. Quisieron participar en el Orgullo del pasado año; pero al vocalizar sus reservas por la participación del PSOE, que votó en contra de incluir a las personas no binarias dentro de la Ley Trans, se les informó de que no podían vetar a nadie, ya que es “algo abierto a todo el mundo”. Este año llevaron la decisión a una asamblea y la decisión fue rotunda: no participarán.

Además, cuenta que la organización de Orgullo Crítico y la manera de tomar las decisiones es siempre por consenso y de forma asamblearia. Tigra, portavoz de la plataforma, asegura que como tienen “las mismas necesidades y casi las mismas reivindicaciones, ponerse de acuerdo es bastante sencillo”. Decimavilla añade que muchas veces son cosas tan sencillas como decidir cuál será el lema del año. “Desde el MADO lo deciden las dos asociaciones organizadoras, sin contar con nadie más”, lamenta.

No Binaries no es la única plataforma que se ha alejado de la manifestación de 1 de julio. El colectivo Bisexuales y Combativas forma parte de la plataforma Orgullo Crítico desde el 2019. Ellas nacen en el mismo año, cuando se dan cuenta de que no hay un bloque para personas bisexuales. “Nos conocíamos de redes, de seguirnos mutuamente, pero no habíamos traspasado la frontera del ordenador”, revela Diana Cardo, portavoz del colectivo.

El sentimiento que les ha llevado a participar en el 28 de junio es similar al de No Binaries. “A la fiesta institucional no le queda reivindicación. Es el momento del año en el que las marcas se cuelgan las banderas de algo que no respetan”, afirma Sara García de Vicuña, otra vocal de Bisexuales y Combativas.

Como tónica general, todos los entrevistados concuerdan en que el Orgullo comercial, como lo llama Decimavilla, ha perdido el sentido de reivindicación y protesta. “Con tanto arcoíris, con tanta fiesta, con tanta carroza se nos ha olvidado que todavía nos faltan muchos derechos por conquistar”, manifiesta Tigra.

Laura Argounova (Madrid, 29 años) comenzó a ir a la manifestación del 28 de junio en 2014. La última vez que fue a la estatal fue ese mismo año. Durante la adolescencia acudía religiosamente a la cita del 1 de julio, pero no era consciente de que además de las carrozas, las fiestas y las carreras de tacones, también se trataba de una manifestación. “Lo llamaba cabalgata, desfile. Para mí era un día de fiesta”, cuenta sentada en una terraza cerca de Sol.

Con el tiempo, empezó a militar en diferentes asociaciones y conoció a Orgullo Crítico y su propuesta. “Algo básico es que se respeta el día y además en la estatal hay carrozas y participan partidos políticos que son abiertamente neoliberales y oportunistas”, justifica Argounova.

Pitu Aparicio, educadora social y monologuista hace muchos años que no va a la manifestación estatal “porque se ha perdido la reivindicación de la marcha y se ha convertido en una fiesta que está muy bien, porque es una celebración y una visibilidad, pero que es tan mainstream que se olvida del colectivo”, señala Aparicio por videollamada.

Ana Fernández Zarate (Madrid, 29 años) acude todos los años a la manifestación que convoca Orgullo Vallekano. Este año se celebró el 24 de junio y siente que tanto en la que estuvo ella como en la de este miércoles 28, hay una representación real de todas las disidencias. “Hay bloques para personas gordas, discapacitadas, racializadas…”, cuenta por teléfono.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), una de las entidades organizadoras del Orgullo, lamenta la distancia entre ellos y Orgullo Crítico. Conoce los reclamos y acepta algunos de ellos, pero siente que “ambos movimientos pueden convivir”, ya que todos tienen “el objetivo de los derechos humanos y el respeto por la diversidad”. Además, desde su perspectiva, las diferencias “son salvables” y está convencida de que “si se sentasen a hablar, se podrían solucionar los problemas”.

Tigra, por su parte, no sabe si esto es posible. “Durante este mes hay mucha solidaridad, mucho ‘el amor es amor’, logos y banderitas arcoíris, pero al final los mensajes que lanzan algunas empresas son contradictorios”, sentencia la vocal de Orgullo Crítico.

La mirada crítica en las periferias de la capital

La asociación Éboli LGTB, en Pinto, lanzó un comunicado el pasado 21 de junio en el que se desvinculaban por completo de todas las actividades promovidas por el gobierno de la localidad, una coalición del Partido Popular y Pinto Avanza. “No es congruente que hagamos la lectura del manifiesto cuando los dos partidos que nos gobiernan no nos apoyan como colectivo”, expone Abraham Febrer, presidente y fundador de la asociación, que añade que «no todo vale» cuando se trata de los derechos humanos.

Vallecas y Alcalá de Henares, entre otras, son dos zonas que también hacen una lectura crítica del MADO. “Como ambas coinciden, nos pareció importante apostar por orgullo de periferia y, en esta ocasión, priorizamos el de Alcalá”, cuenta Decimavilla, que acudió con No Binaries España a la manifestación propuesta por Alcalá Entiende.

Orgullo Vallekano quiere “recuperar la reivindicación alejados del capitalismo rosa”. “No queremos participar del pinkwashing que hace el MADO y las empresas de doble moral como el Corte Inglés, que puede patrocinar el orgullo y vender libros para ‘curar’ la homosexualidad”, inciden los activistas de la plataforma.

Celebraron su propia manifestación, el sábado 24 de junio, en un recorrido que abarca gran parte de la avenida de la Albufera, en el barrio de Vallecas, al sureste de Madrid. Quieren “un barrio educado y sensibilizado en la diversidad sexo afectiva y de género”, afirman desde la organización.

Para ellos, el MADO “ha perdido la capacidad de reacción frente a partidos políticos y tiene las manos atadas por las ayudas económicas”. La manifestación en Vallecas o la que convoca Orgullo Crítico, inciden, son espacios para “poder decir lo que realmente se opina de las cosas”, ya que, al ser colectivos completamente autogestionados, no “le deben nada a nadie”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.

Redactora en prácticas en la sección de Local desde febrero 2023, anteriormente en Planeta Futuro. Graduada en Lenguas Modernas Cultura y Comunicación, con un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó el máster de periodismo UAM-EL PAÍS con la promoción 2021-2023.

Fuente: https://elpais.com/espana/madrid/2023-06-28/orgullo-critico-otra-forma-de-luchar-por-los-derechos-lgbti-diferente-a-la-oficial-esta-muy-monopolizada-por-los-hombres-homosexuales.html

Users Today : 100

Users Today : 100 Total Users : 35415943

Total Users : 35415943 Views Today : 132

Views Today : 132 Total views : 3349168

Total views : 3349168