Por:Bertrand Regade

El concepto de número constituye la base de las matemáticas, siendo por lo tanto su adquisición el fundamento sobre el que se construye el conocimiento matemático. Se ha llegado a concebir el concepto de número como una actividad cognitiva compleja, en la que diferentes procesos actúan de forma coordinada.

Desde bien pequeños, los niños desarrollan lo que se conoce como una matemática informal intuitiva. Este desarrollo es debido a que los niños muestran una propensión biológica a la adquisición de las habilidades aritméticas básicas y a la estimulación proveniente del ambiente, ya que los niños desde edades tempranas encuentran cantidades en el mundo físico, cantidades que contar en el mundo social e ideas matemáticas en el mundo de la historia y la literatura.

Aprendiendo el concepto de número

El desarrollo del número depende de la escolarización. La instrucción en educación infantil en clasificación, seriación y conservación del número produce ganancias en capacidad de razonamiento y rendimiento académico que se mantienen con el tiempo.

Las dificultades de enumeración en niños pequeños interfieren la adquisición de habilidades matemáticas en la infancia posterior.

A partir de los dos años se empieza a desarrollar el primer conocimiento cuantitativo. Este desarrollo se completa por medio de la adquisición de esquemas denominados proto-cuantitativos y de la primera destreza numérica: contar.

Los esquemas que posibilitan la ‘mente matemática’ del niño

El primer conocimiento cuantitativo se adquiere mediante tres esquemas protocuantitativos:

- El esquema protocuantitativo de la comparación: gracias a éste los niños pueden ir disponiendo de una serie de términos que expresan juicios de cantidad sin precisión numérica, como más grandes, más pequeño, más o menos, etc. Mediante este esquema se asignan etiquetas lingüísticas a la comparación de tamaños.

- El esquema protocuantitativo incremento-decremento: con este esquema los niños de tres años son capaces de razonar sobre cambios en las cantidades cuando se le añade o se le quita algún elemento.

- El esquema protocuantitativo parte-todo: permite a los preescolares aceptar que cualquier pieza puede ser dividida en partes más pequeñas y que si las volvemos a juntar dan lugar a la pieza original. Pueden razonar que cuando unen dos cantidades, obtienen una cantidad más grande. De manera implícita empiezan a conocer la propiedad auditiva de las cantidades.

Estos esquemas no son suficientes para abordar tareas cuantitativas, por eso necesitan utilizar herramientas de cuantificación más precisas, como es el recuento.

El recuento es una actividad que a los ojos de un adulto puede parecer sencilla pero necesita integrar una serie de técnicas.

Algunos consideran que el recuento es un aprendizaje memorístico y falto de sentido, especialmente de la secuencia numérica estándar, para ir dotando, poco a poco, estas rutinas de contenidos conceptuales.

Principios y habilidades que se precisan para mejorar en la tarea de recuento

Otros consideran que el recuento requiere la adquisición de una serie de principios que gobiernan la habilidad y permiten una progresiva sofisticación del recuento:

- El principio de correspondencia uno a uno: implica etiquetar cada elemento de un conjunto sólo una vez. Comporta la coordinación de dos procesos: participación y etiquetación, mediante la partición, van controlando los elementos contados y los que faltan por contar, a la vez que disponen de una serie de etiquetas, de manera que cada una corresponde a un objeto del conjunto contado, aunque no sigan la secuencia correcta.

- El principio de orden establecido: estipula que para contar es imprescindible establecer una secuencia coherente, aunque este principio se puede aplicar sin necesidad de utilizar la secuencia numérica convencional.

- El principio de cardinalidad: establece que la última etiqueta de la secuencia numérica representa el cardinal del conjunto, la cantidad de elementos que contiene el conjunto.

- El principio de abstracción: determina que los principios anteriores se pueden aplicar a cualquier tipo de conjunto, tanto con elementos homogéneos como con elementos heterogéneos.

- El principio de irrelevancia: indica que el orden por el que se empieza a enumerar los elementos es irrelevante para su designación cardinal. Se pueden contar de derecha a izquierda o viceversas, sin que afecte al resultado.

Estos principios establecen las reglas procesuales sobre cómo contar un conjunto de objetos. A partir de las experiencias propias el niño va adquiriendo la secuencia numérica convencional y le permitirá establecer cuántos elementos tiene un conjunto, es decir dominar el recuento.

En muchas ocasiones, los niños desarrollan la creencia de que ciertas características no esenciales del recuento son esenciales, como la dirección estándar y la adyacencia. También son la abstracción y la irrelevancia del orden, que sirven para garantizar y flexibilizar el rango de aplicación de los principios anteriores.

La adquisición y el desarrollo de la competencia estratégica

Se han descrito cuatro dimensiones a través de las cuales se observa el desarrollo de la competencia estratégica de los estudiantes:

- Repertorio de estrategias: diferentes estrategias que un estudiante usa a la hora de realizar las tareas.

- Frecuencia de las estrategias: frecuencia con que cada una de las estrategias es empleada por el niño.

- Eficiencia de las estrategias: exactitud y rapidez con que cada estrategia es ejecutada.

- Selección de estrategias: capacidad que tiene el niño para seleccionar la estrategia más adaptativa en cada situación y que le permite ser más eficiente en la realización de las tareas.

Prevalencia, explicaciones y manifestaciones

Las diferentes estimaciones de la prevalencia de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas difieren debido a los diferentes criterios diagnósticos empleados.

El DSM-IV-TR indica que la prevalencia del trastorno de cálculo sólo se ha estimado en aproximadamente uno de cada cinco casos de trastorno del aprendizaje. Se supone que alrededor del 1% de los niños en edad escolar sufre un trastorno de cálculo.

Estudios recientes afirman que la prevalencia es superior. Alrededor de un 3% tiene dificultades comórbidas en la lectura y las matemáticas.

Las dificultades en las matemáticas también tienden a ser persistentes en el tiempo.

¿Cómo son los niños con Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas?

Muchos estudios han señalado que las competencias numéricas básicas como la identificación de números o la comparación de magnitudes de los números se encuentran intactas en la mayoría de los niños con Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas (en adelante, DAM), al menos en cuanto a números simples.

Muchos niños con DAM tienen dificultades en comprender algunos aspectos del recuento: la mayoría comprenden el orden estable y la cardinalidad, al menos fallan en la comprensión de la correspondencia uno a uno, sobre todo cuando el primer elemento es contando dos veces; y fallan sistemáticamente en las tareas que implican la comprensión de la irrelevancia del orden y de la adyacencia.

La mayor dificultad de los niños con DAM recae en el aprendizaje y recuerdo de hechos numéricos y en cálculo de operaciones aritméticas. Tienen dos grandes problemas: procedimentales y de recuperación de hechos de la MLP. El conocimiento de hechos y la comprensión de procedimientos y estrategias son dos problemas disociables.

Es probable que los problemas procedimentales mejoren con la experiencia, sus dificultades con la recuperación no. Esto es así porque los problemas procedimentales surgen de la falta de conocimientos conceptuales. La recuperación automática, en cambio, es consecuencia de una disfunción de la memoria semántica.

Los chicos pequeños con DAM utilizan las mismas estrategias que sus compañeros, pero dependen más de estrategias inmaduras de recuento y menos de la recuperación de hechos de la memoria que sus compañeros.

Son menos eficaces en la ejecución de las diferentes estrategias de recuento y recuperación de hechos. A medida que aumenta la edad y la experiencia, los que no tienen dificultades ejecutan la recuperación con mayor exactitud. Los que tienen DAM no muestran cambios en la exactitud ni en la frecuencia de uso de las estrategias. Aún después de mucha práctica.

Cuando emplean la recuperación de hechos de la memoria suele ser poco exacta: cometen errores y tardan más tiempo que los que no tienen DA.

Los niños con DAM presentan dificultades en la recuperación de hechos numéricos desde la memoria, presentando dificultades en la automatización de esta recuperación.

Los chicos con DAM no realizan una selección adaptativa de sus estrategias.los niños con DAM tienen un rendimiento inferior en la frecuencia, la eficiencia y la selección adaptativa de las estrategias. (referido al recuento)

Las deficiencias que se observan en los niños con DAM parecen responder más a un modelo de retraso evolutivo que a uno de déficit.

Geary ha ideado una clasificación en la que se establecen tres subtipos de DAM: subtipo procedimental, subtipo basado en déficit en la memoria semántica, y subtipo basado en déficit en las habilidades viso-espaciales.

Subtipos de niños que presentan dificultades en las matemáticas

La investigación ha permitido identificar tres subtipos de DAM:

- Un subtipo con dificultades en la ejecución de procedimientos aritméticos.

- Un subtipo con dificultades en la representación y recuperación de hechos aritméticos de la memoria semántica.

- Un subtipo con dificultades en la representación viso-espacial de la información numérica.

La memoria de trabajo es un proceso componente importante del rendimiento en matemáticas. Los problemas de memoria de trabajo pueden provocar fallos procedimentales como en la recuperación de hechos.

Los alumnos con Dificultades en el Aprendizaje de Lenguaje + DAM parecen tener dificultades para retener y recuperar hechos matemáticos y resolver problemas, tanto de vocablo, como complejos o de la vida real, más severas que los alumnos con DAM aislada.

Los que tienen DAM aislada tienen dificultades en la tarea de agenda visoespacial, que requería memorizar información con movimiento.

Los alumnos con DAM también tienen dificultades en la interpretación y resolución de problemas verbales matemáticos. Tendrían dificultades para detectar la información relevante e irrelevante de los problemas, para construir una representación mental del problema, para recordar y ejecutar los pasos implicados en la resolución de un problema, especialmente en los problemas de múltiples pasos, para usar estrategias cognitivas y metacognitivas.

Algunas propuestas para mejorar el aprendizaje de las matemáticas

La solución de problemas requiere la comprensión del texto y analizar la información presentada, desarrollar planes lógicos para la solución y evaluar las soluciones.

Requiere: unos requisitos cognitivos, como conocimiento declarativo y procedimental de la aritmética y habilidad para aplicar dicho conocimiento a los problemas de vocablo, capacidad para llevar a cabo una correcta representación del problema y capacidad de planificación para dar solución al problema; requisitos metacognitivos, como la conciencia del propio proceso de solución, así como las estrategias para controlar y supervisar su actuación; y condiciones afectivas como la actitud favorable hacia las matemáticas, percepción de la importancia de la solución de problemas o confianza en la propia habilidad.

Un gran número de factores pueden afectar la resolución de problemas matemáticos. Existe cada vez más evidencia de que la mayoría de los alumnos con DAM tienen más dificultad en los procesos y estrategias asociados a la construcción de una representación del problema que en la ejecución de las operaciones necesarias para resolverlo.

Tienen problemas con el conocimiento, uso y controla de las estrategias de representación de problemas, para captar los superesquemas de los diferentes tipos de problemas. Proponen una clasificación diferenciando 4 grandes categorías de problemas en función de la estructura semántica: de cambio, de combinación, de comparación e igualación.

Estos superesquemas serían las estructuras de conocimientos que se ponen en juego para comprender un problema, para crear una correcta representación del problema. A partir de esta representación, se plantea la ejecución de las operaciones para llegar a la solución del problema por estrategias de recuerdo o a partir de la recuperación inmediata de la memoria a largo plazo (MLP). Las operaciones ya no se resuelven aisladamente, sino en el contexto de la resolución de un problema.

Referencias bibliográficas:

- Cascallana, M. (1998) Iniciación matemática: materiales y recursos didácticos. Madrid: Santillana.

- Díaz Godino, J, Gómez Alfonso, B, Gutiérrez Rodríguez, A, Rico Romero, L, Sierra Vázquez, M. (1991) Área de conocimiento didáctica de la Matemática. Madrid: Editorial Síntesis.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2000) Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Madrid: Aulas de verano. Instituto superior e formación del profesorado.

- Orton, A. (1990) Didáctica de las matemáticas. Madrid: Ediciones Morata.

Fuente: https://psicologiaymente.net/desarrollo/dificultades-ninos-aprendizaje-matematicas

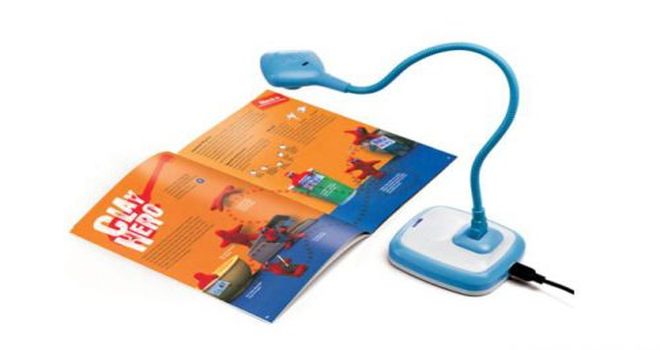

Dispone de un cuello flexible para colocarlo en cualquier ángulo y, además, incorpora micrófono y luces para iluminar correctamente los objetos. Es capaz de grabar vídeo y sonido, así como de tomar fotografías, gracias al software de gestión Intuition incluido.

Dispone de un cuello flexible para colocarlo en cualquier ángulo y, además, incorpora micrófono y luces para iluminar correctamente los objetos. Es capaz de grabar vídeo y sonido, así como de tomar fotografías, gracias al software de gestión Intuition incluido.

Users Today : 26

Users Today : 26 Total Users : 35459932

Total Users : 35459932 Views Today : 31

Views Today : 31 Total views : 3418496

Total views : 3418496