Centroamérica / 17 de diciembre de 2017 / Autor: Luis Armando González / Fuente: Radio La Primerisima

“Imitando a las universidades privadas y a las escuelas de administración de las empresas estadounidenses en particular, los burócratas y los políticos de Gran Bretaña y de la Europa continental han adoptado una jerga empresarial que recuerda a la neolengua orwelliana para la gestión universitaria modelaba según el patrón de una corporación empresarial; y los más triste de todo, con ello respaldan la lógica de los resultados y logros rápidos”

Zygmunt Baumann y Leonidas Donskis, Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida.

“No cabe duda que los conceptos científicos, particularmente los muy extensos, sí ayudan a cambiar las ideas extracientíficas”.

Thomas Kunh, La tensión esencial.

Introducción

Se ofrecen aquí algunas hipótesis y orientaciones metodológicas generales en torno a las tendencias de las políticas educativas en Centroamérica. La indagación acerca de las tendencias de las políticas educativas en la región exige el examen, como punto de partida, del contexto económico en el cual se gestaron las políticas educativas vigentes en la actualidad, lo mismo que el estudio del paradigma economicista del cual se nutrieron los gestores de aquéllas.

La hipotesis general que se propone en estas páginas es que lo específico de las reformas y políticas educativas de los años ochenta y noventa es su carácter fuertememente economicista, no sólo por su finalidad –hacer de la educación un soporte del modelo económico terciarizado que despuntaba en el marco de la globalización neoliberal—, sino por su filosofía educativa –una filosofía educativa inspirada en conceptos, hábitos y valores de cuño economicista neoliberal— y por sus consecuencias –dar pie a una privatización y mercantilización de la educación que debilitó extraordinariamente la educación pública.

Se trata, obviamente, de un planteamiento polémico. Pero en ningún ámbito como en el educativo es necesaria la polémica y el debate, especialmente cuando las fallas saltan a la vista. Hemos dado demasiadas cosas por supuestas en educación; por ejemplo, que hay conceptos, creencias y valores que deben aceptarse sin hacerse cuestión de ellos. Nada más contrario a la educación que la aceptación acrítica de lo dado. El acomodamiento a las modas educativas se ha convertido en cómplice de burocracias que, trabajando en función de un capitalismo rentista1, han convertido en dogmas educativos “respetables” lo que no son si no nociones tomadas de un economicismo, muy cuestionable desde criterios científicos y éticos, que se han integrado en un “constructivismo” igualmente débil en sus fundamentos filosóficos2.

Comenzamos, pues, con un planteamiento acerca de la necesidad de reflexionar sobre las tendencias de las políticas educativas en Centroamérica, para luego hacer una valoración sobre la relación entre reformas económicas neoliberales, economicismo neoclásico y educación. Cerramos en el documento con discusión acerca de las tendencias que se pueden identificar, en estos momentos, en las políticas educativas en la región.

- La necesidad de reflexionar sobre tendencias de las políticas educativas en Centroamérica

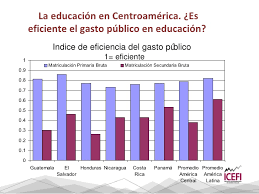

En el momento actual, el examen de las tendencias de las políticas educativas en Centroamérica se impone como una necesidad imperiosa. Los modelos educativos implementados después de la salida de las crisis y conflictos de los años ochenta han revelado, a estas alturas, severas deficiencias no tanto en cobertura, sino en la calidad de la educación3en todos sus niveles. Es evidente, en algunos países, la debilidad de la educación en los ámbitos científicos y técnicos, pero también en sus fundamentos filosóficos, éticos y humanistas. Lo mismo que es evidente el deterioro de la profesión docente, comenzando con una formación inicial docente poco sólida, hasta llegar a procesos de formación continua sumamente laxos y fuertememente orientados hacia un didactismo al que le es ajena la reflexión crítica sobre los dinámicas sustantivas de la realidad natural y social.

En algunos países, esas deficiencias han sido analizadas (o lo están siendo) de forma sistemática, y se han impulsado (o se están impulsando) cambios en orden a corregir sus fallas más significativas, por ejemplo en la formación docente4, en los contenidos y metodologías curriculares, y en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

En otras naciones, reconociendo algunas falencias en los modelos educativos vigentes, los diagnósticos no son todo lo sistemáticos y realistas que debieran, y en consecuencia se introducen mejoras, según criterios de ensayo y error, que no tocan lo medular de aquéllos. En estas últimas naciones, hace falta una reflexión crítica sobre el conjunto de los procesos educativos y la lógica que los gobierna; hace falta una valoración –y no sólo un análisis— de los cambios educativos5, y las políticas a que los mismos dieron lugar, fraguados en los años ochenta y noventa, a la luz de su impacto no sólo en la calidad de la educación, sino también en la dinámica cultural y social.

Como quiera que sea, lo que no se puede negar es que las reformas educativas (y las políticas educativas) realizadas y ejecutadas en la era del postconflicto regional están siendo puestas en cuestión desde diferentes flancos y con distinta profundidad en cada una de las naciones centroamericanas.

Hay un importante debate educativo, ahogado muchas veces por otros debates –por ejemplo, el suscitado por la violencia y la inseguridad—, del cual se están generando diagnósticos, planteamientos críticos y propuestas de acción que, cabe esperar –no sin una gran dosis de optimismo—, den lugar a una reforma educativa (y las políticas educativas pertinentes) de nuevo calado, que permita superar lo que es para muchos una crisis educativa de enormes proporciones en países como El Salvador, Guatemala y Honduras.

2. Transformación económica y reforma educativa

Así las cosas, preguntarse por las tendencias de las políticas educativas en la región centroamericana supone, ante todo, reflexionar sobre las características de los modelos educativos que se diseñaron e implementaron al calor de la gran transformación económica inciada, con variantes nacionales, a finales de los años ochenta y principios de los noventa6, y que, consolidada como un modelo de acumulación centrado en la apertura comercial, la liberalización de los mercados financieros y el turismo –con una extraordinaria dependencia de las remesas y las maquilas en el caso salvadoreño7—, subordinó a sus necesidades el quehacer educativo, impregnándolo de una lógica privatizadora y mercantil.

La tesis de la mercantilización de la educación –que no sólo se escucha en Centroamérica8—es incomprensible sin hacerse cargo, por un lado, de la redefinición de los modelos económicos tradicionales –centrados en la agricultura y la industria— a partir de las exigencias de la terciarización de los aparatos económicos impulsada en el marco, y según los criterios y reglas, del neoliberalismo9. Y, por otro, de la ofensiva economicista de los años ochenta y noventa que permeó no sólo el quehacer económico y político, sino el conjunto de las prácticas, hábitos y creencias populares.

2.1. El economicismo de las reformas y las políticas educativas

El paradigma neoliberal10, con sus nociones del éxito fácil, consumismo, privatización, individualismo, acumulación, rendimiento, emprendedurismo, competencia…, y toda la gama de conceptos, palabras, creencias y estilos de comportamiento que son propias de ese paradigma se introdujeron con fuerza inusitada en la vida social y cultural (no sólo económica y política), impactando con particular eficacia el quehacer educativo en prácticamente todos sus componentes y niveles.

La tesis de la ofensiva de la economía neoclásica de los años ochenta sobre las ciencias sociales, planteada por Adam Przeworski11, se debe extender al pensamiento y a las prácticas educativas: la educación cayó en las redes de un economicismo de cuño neoliberal –del que por cierto aún no sale— no sólo por la lógica de rentabilidad que la terminó por caracterizar, sino por la “contaminación” de la filosofía de la educación (fines de la educación, contenidos curriculares, metodologías y didácticas de enseñanza, conceptos y valores educativos) de nociones, objetivos, propósitos y aspiraciones provenientes de la concepción económica que se erigió en dominante a lo largo de las décadas de los años ochenta y noventa.

Quizá el concepto de mayor influencia educativa desde los años noventa sea el de “competencia”, cuya carga economicista es indiscutible, como también es indiscutible el modo cómo intelectuales de las más diversa procedencia, incluidos figuras de izquierda, le han rendido un culto que ha resultado, en algunos contextos, verdaderamente vergonzoso. Una de las deudas pendientes del pensamiento crítico latinoamericano es el examen riguroso de la visión educativa sustentada en el “enfoque por competencias”, sus supuestos filosóficos y sus repercusiones en la educación.

Es un enfoque que no sólo se ha naturalizado, sino que se ha convertido en criterio de validación del ejercicio docente en todos los niveles del sistema educativo. Asimismo, el “enfoque por compencias” se ha convertido en un mecanismo para excluir del sistema a quienes o no lo conocen o se resisten al mismo por considerarlo insuficiente para apuntalar un proceso educativo sólido en lo congnoscitivo y éticamemente comprometido con la solución de los problemas sociales, económicos y culturales más graves.

En virtud de las exigencias planteadas por la transformación de los aparatos económicos y por el predominio creciente del paradigma neoliberal en el pensamiento social, político y cultural, en los años ochenta y noventa, se impulsaron reformas educativas encaminadas a articular de mejor manera el quehacer educativo con el modelo económico emergente.

El estudio a fondo de cada experiencia nacional seguramente arrojará modulaciones a la afirmación anotada; pero cabe sospechar que, en términos generales, se la pueda seguir sosteniendo como criterio de interpretación de la lógica de fondo de las políticas educativas emanadas de las reformas realizadas –a veces de forma abierta, como en el caso de El Salvador en los años 1996-1997, y a veces sin anunciarlas como tales— en el contexto, por un lado, de la transformación económica de los años ochenta y noventa, y, por otro, de la hegemonía del paradigma económico neoliberal.

2.2. La lógica neoliberal en la educación: la experiencia salvadoreña

En general, en los años noventa, la lógica neoliberal se impuso no sólo en el ámbito de la economía, sino también en el conjunto de la vida social y cultural. ¿En qué consiste esa lógica?

a) En la sujeción de las prácticas sociales a las reglas del mercado, con la subsiguiente mercantilización de la vida social. O sea, en virtud de esa sujeción, todo queda convertido en una mercancía que puede ser comprada o vendida.

b) En la privatización de todo, es decir, la conversión de bienes y prácticas sociales en propiedades individual o corporativa. La consecuencia de ello es que, por un lado, todo debe tener dueño y, por otro, los bienes públicos tienden a desparecer, siendo sometidos a una proceso de privatización.

El caso de El Salvador es extremo en el predominio de este espíritu privatizador en la vida social: desde el fin de la guerra civil (1992) ha sido indetenible la práctica de convertir en espacios privados espacios públicos (como calles, avenidas, pasajes, parques y zonas verdes) que, de la noche a la mañana, aparecen con verjas y portones por decisión de grupos de vecinos que habitan en las inmediaciones de los mismos12.

c) El debilitamiento del Estado, al cual se le van restando no sólo capacidades económicas, sino responsabilidades sociales, que precisamente se descargan en cada individuo del cual depende su propio bienestar y su propia seguridad13. En virtud de la lógica neoliberal, cada individuo es dueño de su destino, mismo que depende de lo que le haya tocado en suerte en esa rueda de la fortuna que es el mercado. Es problema de cada cual resolver las dificultades y trampas que la vida le depare, aunque estas sean generadas por un ordenamiento económico excluyente y empobrecedor.

d) La desaparición del ciudadano y el surgimiento del consumidor. El primero tiene derechos y deberes; el segundo capacidad o incapacidad de comprar o de vender algo. Si no tiene capacidad de compra, queda fuera del mercado y de los bienes que el mercado ofrece. Si tiene capacidad de compra, tiene “derechos de consumidor”: puede consumir las mercancías que se le ofrezcan y puede reclamar si las mismas no tienen la calidad debida o fallan en algún aspecto.

e) Consumismo extremo: el neoliberalismo alienta una cultura de consumir para llevar una vida fácil, ligera, cómoda, light, sin más límite que la capacidad de compra al crédito o al contado. Si se paga un precio por un bien o un servicio, la idea es que el “cliente” gane en disfrute y en comodidad. Es un consumismo que, alentado por una cultura de marcas, atenta contra la ciudadanía, tal como lo hizo notar Naomi Klein en su libro No logo. El poder de las marcas14.

¿Cómo operó esta lógica en El Salvador, en el plano educativo?

En el caso de El Salvador, en los años noventa se realizó una proceso de reforma educativa inserto en el esquema neoliberal. Los gestores de esta reforma buscaron poner al sistema educativo en función de un modelo económico terciarizado y maquilero, y lo hicieron imbuidos, consciente o inconscientemente, del paradigma económico neoclásico. Para realizarla, había que formular una filosofía educativa que marcara el horizonte de la reforma que se estaba impulsando.

Esta nueva filosofía educativa –que se empapó del economicisimo predominante—, se caracterizó por lo siguiente:

- El cambio del docente formador (del profesor) al docente facilitador, lo cual se hizo a partir de una “crítica” aparentemente sólida a las debilidades del docente tradicional. Junto con un rechazo a la educación bancaria y memorística (no se dudó en recurrir a Paulo Freire para sostener esta crítica), se desvirtuó el rigor, esfuerzo y disciplina intrínsecos a cualquier proceso de conocimiento (científico, literario o filosófico), cayendo en un facilismo poco propicio para el cultivo de las destrezas intelectuales superiores. La arremetida contra la “memorización” lo fue en contra de uno de los fundamentos de la identidad individual y colectiva: la capacidad de recordar. También se puso en jaque esa conquista humana sin la cual no hay educación: la palabra dicha y la palabra escuchada, la palabra escrita y la palabra leída (en una pizarra o en un libro). El diálogo socrático, pilar esencial de cualquier proceso educativo, fue ahogado por el practicismo didáctico y el uso de recursos tecnológicos en los cuales al profesor sólo le correspondía ocupar el lugar de “facilitador”15.

- La potenciación de la didáctica en detrimento de los contenidos cognoscitivos y críticos, bajo el supuesto de que había que orientar la educación hacia la práctica, o como se dice en la jerga didactista prevaleciente hacia el “saber hacer”, el “saber aprender” y el “aprender a aprender”. Se cayó en un “didactismo” de graves consecuencias para la educación, pues en virtud del mismo se dejaron de lado contenidos científicos, literarios y filosóficos sustantivos, lo mismo que se ahogó la reflexión crítica sobre la realidad y el compromiso con un conocimiento orientado a su transformación.

- El énfasis en hacer de la educación un proceso “suave”, “amigable”, light, en el que todos pueden construir el conocimiento en igualdad, pues nadie sabe más –y el facilitador menos que nadie—. Esta visión de la educación se nutrió de (y a su vez reforzó) la cultura de la globalización16 que se impuso con contudencia a lo largo de los años noventa y primeros años del 2000. Este trasiego de conceptos, valores, creencias, aspiraciones y hábitos desde la cultura globalizada hacia la educación, y viceversa, es algo a lo que no se le ha dado la debida atención, pero que reclama un examen detallado.

- Los estudiantes y sus padres, madres o tutores vistos como clientes, como consumidores individuales de bienes educativos, que les servirían para su éxito individual. Obviamente, ello dependiendo de su capacidad de pago, pues cada cual recibe la educación que pueda comprar.

- La implantación, como creencia compartida socialmente, de la que la educación que se paga (privada) es mejor que la gratuita (pública), y que entre más costosa es la mensualidad de mayor calidad y prestigio es la educación recibida. No sólo se introdujo una tajante separación entre la educación pública y privada, sin igualdad posible entre ambas en prestigio y reconocimiento social, sino una jerarquía entre las instituciones privadas, de la más cara a la más barata, y una competencia entre ellas por asegurarse las clientelas estudiantiles que hicieran rentable el negocio educativo.

- El deterioro de la educación pública que, de ser el principal foco de la educación en el pasado, se convirtió en el espacio para quienes no podían tener un lugar en el mercado educativo, es decir, para quienes no podían comprar los servicios ofrecidos por las empresas educativas privadas. Se dio por descontado que quienes no pudieran acceder a estas últimas no podrían presumir jamás de la educación recibida en las instituciones públicas, pues haber estudiado en ellas no sólo revelaba su situación de precariedad socio-económica (o sea, su condición de “perdedores”), sino la imposibilidad de salir de ella por no haber accedido a los conocimientos y habilidades –y también las relaciones y prestigio que dan las instituciones caras— que se requieren para triunfar en el mercado.

El deterioro de la infraestructura escolar pública, el descuido de la formación profesional docente, el ahogo presupuestario y la presión gremial en torno a demandas económicas, reforzaron en el imaginario social la idea de la inferioridad de la educación pública respecto de la privada, reforzando las ansias de las familias por buscar a toda costa alejarse de la posibilidad de enviar a sus hijos e hijas a escuelas públicas. Son los sectores medios los que más eco han hecho de esta visión, creyendo con los ojos cerrados que el éxito en la vida de sus hijos e hijas está en función de la inversión realizada en las colegiaturas escolares.

Se cayó en un círculo vicioso, del cual no sólo ha salido perdiendo la educación pública, sino la educación en general: el mito de que la educación privada es de calidad, y la pública no, ha impedido caer en la cuenta de que la primera, pese a las cuotas altas y a los lujos y comodidades en sus edificios, no ha escapado al empobrecimiento científico, filosófico y ético de la educación.

Antes bien, la educación privada ha sido una de sus generadoras, pues el facilismo, la falta de rigor académico y la implantación de valores consumistas, competitivos y poco críticos, han emanado de quienes la han auspiciado. Y lo que es peor, la visión educativa privada y privatizadora contagió el quehacer de la escuela pública, que no sólo fue vista y entendida como un instrumento que debe estar al servicio del mercado, sino que asumió, además de sus conceptos, palabras, creencias y hábitos, sus propósitos: en primer lugar, forjar consumidores y clientes de las empresas establecidas; y, en segundo lugar, crear una mano de obra lista para integrarse a las empresas que así lo demandaran en el marco de la transformación económica de los años noventa (maquilas, call center, comercio, servicios financieros).

2.3. Educación y economía: la particularidad del cambio educativo de los años ochenta y noventa

La subordinación de los sistemas educativos a las exigencias de los aparatos económicos no es un invento de los promotores de las reformas económicas neoliberales17. El modelo agroexportador dio pie a un quehacer educativo que le era funcional, y lo mismo sucedió con el modelo agroindustrial18. Desde las materias y las carrerras técnicas profesionales, pasando por los contenidos curriculares, hasta el calendario escolar y académico, no se entienden sin hacer referencia a los modelos económicos vigentes o emergentes en cada época histórica particular.

Sin embargo, lo singular de las reformas educativas y las políticas educativas de los años ochenta y noventa es su filosofía y orientación marcadamente economicista, lo cual las distingue de otros procesos de cambio educativo en los que los propósitos económicos coexistían e incluso se subordinaban a propósitos políticos e incluso culturales y religiosos.

Se trata, en las reformas y políticas educativas de los años ochenta y noventa, de un proceso de cambio educactivo no sólo orientado casi exclusivamente por objetivos económicos, sino embuido de un paradigma economicista que, como se dijo arriba, ha contaminado el quehacer educativo de una manera extraordinaria. Hablamos, pues, de reformas y políticas educativas de carácter economicista en sus objetivos, en su conceptualización y en su ejecución. Esa es la gran novedad del cambio educativo de los años noventa, respecto de otras reformas y transformaciones edicativas del pasado.

Es decir, en el pasado de la educación en Centroamérica, si bien es cierto que ella tenía un eje que la subordinaba a los aparatos económicos prevalecientes o emergentes, también tenía anclajes en exigencias políticas y culturales emanadas de los grupos de poder, especialmente en la línea asegurar la sumisión a la autoridad y el mantenimiento del orden establecido, que muy probablemente tenían la primacía respecto de las exigencias económicas.

Parte del éxito del economicismo y el mercantilismo predominantes es hacernos creer que han existido en todos los tiempos y lugares, con lo cual logran imponerse como algo “natural”.

El análisis histórico nos enseña que, si bien nuestro tiempo es fuertemente economicista y mercantilista, en otras épocas fueron otros los paradigmas (creencias, nociones, valores y aspiraciones) que prevalecieron. Se trató de paradigmas políticos y culturales en los que la nación, la patria, el orden, la autoridad y las jerarquías sociales eran lo esencial, y la educación bebió de ellos y se puso en función de sus objetivos.

Hasta las transformaciones economicas de los años ochenta y noventa, y la hegemonía creciente del economicismo y el mercantilismo en la cultura colectiva –incompresibles sin la globalización neoliberal y su cultura—, fueron otras las matrices conceptuales (no economicistas, no mercantilistas y no privatizadoras) y otros los objetivos (no principalmente o exclusivamente económicos) que sustentaron las reformas y las políticas educativas19.

De tal suerte que sin entender los fines (casi) exclusivamente económicos y el predominio del paradigma neoliberal en las reformas y políticas económicas de los años ochenta y noventa no se las pueda explicar a cabalidad en su singularidad y novedad. Tampoco se podrán entender los efectos negativos que ello ha tenido no sólo en la calidad de la educación, sino en la integración social y cultural. Al convertir a la educación en instrumento expreso de un modelo económico emergente, el economicismo y el mercantilismo vulneraron su anclaje social, cultural y político, erosionando sus capacidades como mecanismo de integración.

3. Reflexión final: el estudio de las tendencias de las políticas educativas

En síntesis, es ineludible el examen a fondo de la dinámica económica prevaleciente o emergente en una época determinada para entender las políticas educativas, lo mismo que los procesos de reforma educativa.

Y ello porque, en general, los sistemas educativos se han configurado históricamente a partir de un anclaje con los modelos económicos prevalecientes, lo cual es particularmente evidente en el contexto de la emergencia y consolidación de los modelos económicos de carácter neoliberal y globalizado.

Así, en el caso de las tendencias de las políticas educativas en Centroamérica es de rigor analizar, como punto de partida, el contexto económico de las reformas educativas de las que emanaron las políticas educativas vigentes en la actualidad. Y, a partir de este análisis, se debe hacer el esfuerzo por vislumbrar las dinámicas futuras de la educación en la región centroamericana.

También es ineludible el examen de los paradigmas predominantes (económicos, políticos, culturales) pues las matrices conceptuales –la filosofía educativa— de las reformas y las políticas educativas se nutren de ellos, lo mismo que sus fines y objetivos fundamentales. Así, es imposible entender a cabalidad las políticas educativas operantes en el presente sin hacerse cargo del predominio del paradigma neoliberal y del modo cómo este contaminó la filosofía de la educación que sostiene las políticas educativas vigentes.

¿Cuáles són, pues, las dinámicas de las políticas educativas de cara al futuro en Centroamérica? O sea, ¿cuáles son las tendencias de las políticas educativas en la región?

Para responder a esa pregunta se debe reconocer, ante todo, la existencia de un incipiente replanteamiento de los modelos económicos establecidos, los cuales han comenzado a revelar algunas de sus fisuras más profundas. Tanto del lado de determinados grupos empresariales como del lado de determinados actores políticos (de distinta filiación ideológica) se hace patente la preocupación por los límites de unos modelos económicos estancados productivamente, dado su anclaje en los servicios financieros, el comercio, el turismo, las maquilas y las remesas.

La crisis financiera de 2007-200820 sacó a relucir, de manera dramática, la inviabilidad de unas economías que descansan en la intensificación del consumo de servicios financieros, sin atender a la inversión productiva y a la innovación científica y tecnológica.

Hay grupos empresariales que han comenzado a presionar a los gobiernos para apuntalar un giro educativo que posicione, como algo central del quehacer educativo, a la ciencia y a la tecnología. Aquí, de nueva cuenta, lo que predomina es la visión economicista de la educación, tanto por los objetivos que se buscan con ella como por las matrices conceptuales que deben orientarla. En el caso de El Salvador, el modelo económico terciarizado está en crisis y las formas emergentes de actividad económica que vislumbran algunos de los grupos de poder exigen un replanteamiento de la educación, en función de una nueva agenda económica21.

Desde la derecha política vinculada a los grupos empresariales emergentes se suele respaldar esta demanda de una reforma educativa que se traduzca en una potenciación, desde la educación, del giro económico que aquéllos están promoviendo. En algunas instituciones educativas privadas, creadas expresamente para articularse con el aparato económico predominante, ya se realizan las adecuaciones pertinentes para dar respuesta a estas nuevas demandas empresariales.

Por su parte, la educación pública no sólo está sometida a la tensión que le provocan esa demandas, a las que de alguna manera intenta dar respuesta, sino que también está sometida a otras tensiones surgidas de objetivos que, desde una visión política de izquierda o de centro izquierda, se le imponen ahí donde las derechas políticas no gobiernan (o temporalmente dejaron de hacerlo).

Es decir, los gobiernos progresistas de la región, sin romper totalmente con el marco de políticas educativas fraguadas en los años ochenta y noventa –y sin renunciar a responder, desde los sistemas educativos, a las demandas de los grupos empresariales emergentes— han intentado generar enfoques, marcos conceptuales, objetivos y políticas educativas de un carácter distinto al de los vigentes, pero sin romper totalmente con ellos.

Entre los aspectos novedosos de estos enfoques, marcos conceptuales, objetivos y políticas destacan la apuesta por la inclusividad educativa; la visión de que la educación debe estar en función de la humanización y dignificación de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, y no en función de un modelo económico o de la reproducción de relaciones sociales y políticas de desigualdad; la idea de que el conocimiento científico (y sus implicaciones tecnológica) es esencial en el proceso educativo, pero que este es incompleto sin los saberes humanísticos y sin una ética de compromiso por parte de alumnos, profesores y padres de familia; la exigencia de apuntalar, desde la educación, los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana; la preocupación por articular al sistema educativo con las dinámicas de integración social y cultural22; y por último, el cultivo de un saber comprometido con la solución de los graves problemas de la realidad nacional. Como se ve, se trata de una visión de la educación no sólo distinta, sino contraria a la fraguada al calor de las reformas económicas neoliberales y del predominio del paradigma economicista.

Lo que sucede es que se trata de una visión de la educación que no ha sido traducida en un conjunto de reformas que las conviertan en un cuerpo de políticas educativas que le cambien el rostro a los sistemas educativos establecidos. Éstos, en lo fundamental, siguen operando según el marco de políticas fraguadas en las reformas educativas de los años ochenta y noventa.

De lo anterior, se pueden identificar tres grandes tendencias en las políticas educativas en Centroamérica: a) la primera es la de la continuidad de las políticas diseñadas en los años ochenta y noventa; b) la segunda, la del diseño e implementación de nuevas políticas educativas, coherentes con la filosofía y objetivos de las vigentes, pero orientadas a potenciar las áreas científico-técnicas, a tono con la emergencia de dinámicas empresariales vinculadas a la producción y no a los servicios; y c) una tercera, que apunta a un conjunto de acciones animadas por una nueva visión de la educación –no economicista, sino humanista, crítica y con sólidos fundamentos científicos, filosóficos y éticos— que pueden dar lugar una reforma educativa de envergadura, con el subsiguiente cuerpo de políticas educativas que le de viabilidad. Esta última tendencia está fuertemente condicionada por la contituidad de las gestiones de gobiernos progresistas que son las que han promovido cambios educativos desde una nueva visión de la educación.

Estas tres tendencias, al estar presentes en los sistemas educativos en estos momentos, tesionan a los ministerios de educación de la región. Por supuesto que el carácter de cada una de ellas es distinto en cada nación, lo cual depende de, al menos, estos factores: a) la manera como se concretó la reforma económica neoliberal y se instauró el modelo económico nacido de ella en cada país; b) la irradiación del paradigma economicista en el quehacer educativo; c) la forma cómo desde las reformas y las políticas educativas se encararon las dos dinámicas anteriores; d) las tradiciones institucionales y educativas propias de cada nación; e) la naturaleza de los gobiernos que administraron las reformas económicas y las reformas educativas de los años ochenta y noventa (y las políticas educativas surgidas de estas últimas); f) los movimientos docentes y su resistencia –o su no resistencia— a las reformas educativas de carácter neoliberal; y g) la naturaleza de los gobiernos que en el presente tienen que hacer frente, por un lado, al deterioro de los aparatos económicos terciarizados, por otro, a las deficiencias educativas (calidad de la educación, debilidades en la formación docente inicial y en servicio, deterioro de la infraestructura) y, por últlimo, a la erosión de la convivencia social no sólo por razones de inseguridad y violencia, sino por desigualdades socio-económicas de larga data.

Sin duda alguna, el estudio de cada uno de los casos nacionales enriquecerá, con evidencia firme, lo que aquí se ha esbozado de forma sumamente genérica. Como resultado de ello, seguramente contaremos con elementos de juicio más fundamentados para defender y proponer una reforma educativa de envergura (de la cual emanen las políticas educativas correspondientes), en la cual los sistemas educativos de la región –anclados en el cultivo de un conocimiento científico y filosófico, crítico y emancipador—, se pongan en función de la dignidad, bienestar y felicidad de sus ciudadanos.

San Salvador, 13 de octubre de 2017

Texto de la ponencia para el “Primer Congreso latinoamericano y del Caribe sobre metodologías para el análisis de reformas y políticas educativas”, realizado en Xalapa, Veracruz (México), del miércoles 29 de noviembre al sábado 2 de Diciembre del 2017.

1 L. A. González, “Capitalismo rentista”. En https://www.alainet.org/es/articulo/186841

2 L. A. González, “Educador: ¿facilitador o problemarizador?” En Educación, conocimiento y emancipación. San Salvador, EDIPRO, 2014.

3 L. A. González, “Una reflexión sobre la calidad de la educación”. http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/columnistas/una-reflexion-sobre-la-calidad-de-la-educacion

4 Por ejemplo, en El Salvador desde 2009, con el gobierno de Mauricio Funes, se inició un trabajo de largo aliento en la potenciación de la formación docente, efuerzo que ha continuado a partir de 2014, con el triunfo electoral de Salvador Sánchez Cerén. No se ha resuelto en este país el gran desafío de contar con una institución formadora de docentes de carácter público, pese que el tema ha estado presente desde 2011, cuando se ensayó la creación de la Escuela Superior de Maestros, proyecto que por diversas razones no prosperó. Una nueva iniciativa, en la misma dirección, es la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que, cabe esperar, prospere en la dirección deseada.

5 Fueran calificados esos cambios o no como “reformas educativas”.

6 Cfr., E. Ganuza, R. Paes de Barrios, L. Taylor, R. Vos (Eds.), Liberalización, desigualdad y pobreza: América Latina y el Caribe en los 90. Buenos Aires, Eudeba, PNUD, CEPAL, 2001; L. A. González, “Exclusión versus inclusión: democratizaciòn y reforma económica cen Centroamérica”. En Sociedad y política. Reflexiones desde El Salvador.San Salvador, UDB, 2015, pp. 210-227.

7 Cfr., L. A. González, “El círculo vicioso de las remesas”. ECA, No. 684, 2005, pp. 997-999.

8 Cfr., Cfr., L. A. González, “El problema del mercantilismo de la educaciób superior”. http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/opinion/tribuna/el-problema-del-mercantilismo-en-la-educacion-superior

9 Cfr., N. Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Buenos Aires, Paidós, 2007.

10 Cfr., L.A. González, “Globalización y neoliberalismo”. ECA, 1999,pp. 53-67.

11 Cfr., Adam Przeworski, “Marxismo y elección racional”. https://es.scribd.com/document/206479827/Marxismo-y-eleccio-n-racional-Przeworski-docx

12 Cfr., L. A. González, “Defensa de los espacios públicos”. https://www.alainet.org/es/articulo/185223

13 Cfr., L. A. González “Responsabilidades del Estado ante la sociedad”. http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/opinion/columnistas/responsabilidades-del-estado-ante-la-sociedad

14 Barcelona, Paidós, 2001.

15 Cfr., L. A. González, “Educador ¿faciltador o problematizador?”.http://abacoenred.mayfirst.org/wp-content/uploads/2015/10/educador_-_facilitador_o_problematizador.pdf

16 Cfr., L. A. González, “Implicaciones culturales de la globalización”. ECA, No. 703-704, 2007, pp. 377-396.

17 L. A. González, “Educación y modelo económico”. http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/columnistas/educacion-y-modelo-economico

18 L. A. González, “¿Educación para qué?” http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/opinion/columnistas/educacion-para-que

19 Incluso en als reformas impulsadas al calor de los proceso de industrialización por sustitución de importaciones, de los años 50 y 60, del siglo XX, los objetivos económicos, con todo y ser esenciales, no fueron los únicos, pues estuvieron acompañados de propósitos políticos y culturales (por ejemplo, a los objetivos de la modernización autoriraria de los gobiernos militares salvadoreños de la época).

20 L. A. González, “Crisis financiera muncial: su impacto social y político en Centroamérica”. En Sociedad y política…, pp. 228-257.

21 L. A. González, “Educación y modelo económico”. http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/columnistas/educacion-y-modelo-economico

22 L.A. González, “Cultura, educación e integración social en El Salvador”. San Salvador, CENICSH, Cuaderno de Trabajo, No. 1, junio de 2009.

Fuente del Artículo:

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/7406

Fuente de la Imagen:

https://es.slideshare.net/icefi/segunda-sesin-gasto-pblico

Users Today : 1

Users Today : 1 Total Users : 35460493

Total Users : 35460493 Views Today : 3

Views Today : 3 Total views : 3419361

Total views : 3419361