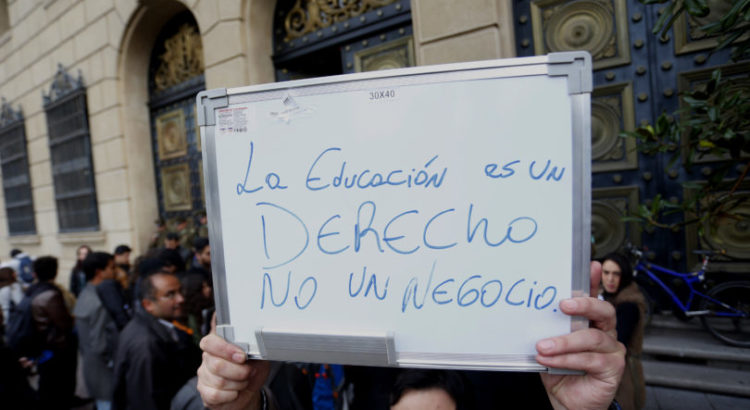

Un 72% han aumentado alumnos inmigrantes de la comuna de Santiago, los últimos cuatro años. Cada vez es más común en algunas regiones que niños chilenos compartan la sala de clases con haitianos, peruanos, venezolanos o colombianos, lo que dista mucho de la experiencia que tuvieron sus padres. ¿Cómo influye esta experiencia en ellos?

Según los estudios más recientes, realizados en Estados Unidos, cuanto más contacto con ambientes multiculturales tenga un niño durante su escolaridad, será más seguro de sí mismo e incluso tendrá mejores resultados académicos. Aquí te explicamos por qué.

Salas de clase diversas, ¡alumnos seguros!

Un estudio se preguntó cuándo y cómo los estudiantes se benefician de la diversidad étnica. Analizaron a 4.302 estudiantes en 26 escuelas intermedias del sur de California, en donde el 41% de los alumnos eran latinos, el 26% estadounidenses (“blancos” indica el estudio), el 18% correspondían a asiáticos y el 15% a afroamericanos. El resto eran de las islas del Pacífico y de Medio Oriente. Una muestra sumamente diversa en uno de los estados más diversos del país.

Lo interesante fue que se metieron a las clases de sexto grado, analizaron sus dinámicas y vieron cómo eran sus desempeños en las distintas materias. Buscaban saber si los distintos grupos se sentían seguros o vulnerables ante el resto, si creían que el trato que les daban los profesores era justo y equitativo, y si jugaban o almorzaban juntos o segregados culturalmente.

Los resultados fueron fascinantes. En la medida en que el sexto grado era más equilibrado racialmente, los niños decían sentirse menos solos, menos intimidados y muy seguros. Consideraban que los profesores eran justos y buscaban voluntariamente juntarse a jugar baloncesto o almorzar con estudiantes de otros grupos culturales. Si bien había casos en que ciertos alumnos latinos o afroamericanos habían sido víctimas de burlas, el estudio no pudo pesquisar quiénes habían sido los culpables.

Por otra parte, el estudio concluyó que la diversidad dentro del aula tiene una importancia fundamental, porque las escuelas que tienen miembros de distintas etnias, pero se encuentran segregados en distintas salas, no se benefician de estos valores y se genera más tensión y sentimientos de injusticia.

Todo indica que saben que la piel puede tener muchos colores y que conocen que su religión o sus creencias no son las únicas, sienten que viven en un mundo mucho más manejable y seguro. Resulta lógico pensar que el enfrentarse tempranamente a realidades diversas, los hace menos vulnerables a que lo distinto los espante. E incluso lo buscarán, porque encontrarán las semejanzas y no las diferencias entre unos y otros.

No sólo se ven favorecidas las minorías

Cuando el periodista Jeremy Adam Smith publicó un informe que mostraba la segregación racial de las escuelas de San Francisco, muchos lectores reaccionaron hostilmente diciéndole que ellos “priorizaban la excelencia académica, por encima de la diversidad”. Si bien la multiculturalidad era evidente en las calles de la ciudad, al momento de entrar a clases, esto no se reflejaba, como también sucede en muchos colegios chilenos.

Un estudio de The National Coalition on School Diversity que abarcó 60 años y aplicó pruebas multidisciplinarias, llegó a la conclusión de que este tipo de enseñanza acarrea beneficios para todos, y no únicamente para la inclusión de las minorías. Indican que, por diversos factores, los resultados académicos de los estudiantes “blancos” son a la larga superiores a los de quienes han estudiado en entornos cerrados. La buena noticia es que, mientras en 1942 sólo un 33% de los blancos pensaban que los niños debían asistir a escuelas multirraciales, hoy el 95% piensa de esta forma.

“Las familias blancas que desean maximizar los beneficios académicos y sociales de la educación de sus hijos, pueden buscar activamente escuelas diversas, asegurando que sus propios hijos serán fuertemente favorecidos por la experiencia”, concluyen.

Si bien en Chile las condiciones son muy distintas a Estados Unidos, un estudio como éste podría dar seguridad a aquellos padres que creen, por ejemplo, que la educación de sus hijos se podría ver perjudicada al compartir la sala con niños que tienen otras religiones o costumbres. Al contrario, un ambiente diverso les dará a los niños muchas más herramientas para enfrentar su futuro.

Además, ese miedo viene finalmente de la idea de que niños de ciertos países puedan tener un nivel más bajo de educación (pocos dudan de alumnos de Canadá, Francia o Inglaterra). Eso nos lleva al tema del rendimiento, donde se teme que unos alumnos con malas notas influencien a otros. Pero, ¿conviene separarlos culturalmente?, ¿qué dice la evidencia? No es recomendable. Esa separación no es efectiva, pues las tensiones se acrecientan.

En Chile: ¿cómo han cambiado nuestras escuelas?

Estos dos estudios estadounidenses son muy relevantes, considerando que Chile está en vías de convertirse en un país multicultural. Según datos de Extranjería, entre 2005 y 2010, se emitieron 376.668 visas, mientras que entre 2011 y 2016, el número subió a 795.921, un aumento que hizo despegar a nuestro país en términos de diversidad. Se nota en las calles, en la micro, en los servicios en general y, por supuesto, en las aulas de clases.

Como te contamos hace poco en El Definido, muchas escuelas públicas y liceos en Chile están abriendo sus puertas a estudiantes inmigrantes, que llegan con urgencia buscando instituciones que los acojan. Comunas como Estación Central o Santiago, son un claro ejemplo de ello. En la Escuela Humberto Valenzuela (Estación Central), por ejemplo, de sus 360 estudiantes, 140 son inmigrantes. La Escuela República del Líbano (Santiago) cuenta con un 44% de alumnos extranjeros, y hasta hay cursos en donde superan a los alumnos chilenos. También en la Escuela República de Colombia (Santiago) se la están jugando por acoger a los niños extranjeros, aquí un 54% de ellos vienen de otros países.

Gracias a un trabajo diario, a docentes muy comprometidos, a equipos de psicólogos y a profesores multilingües, se han logrado ya muchos avances. A veces, el currículum escolar ha debido adaptarse y no solamente enseñar Historia de Chile, por ejemplo, sino realizar vínculos con otros lugares de América Latina.

De acuerdo a Carolina Stefoni, académica de sociología de la U. Alberto Hurtado, esto “abre una serie de oportunidades en la formación de los estudiantes, permite que se conecten con la sociedad que se está construyendo hoy día, que es mucho más globalizada y donde uno se encuentra con personas que vienen de múltiples contextos”.

Y ojo, que esta repentina oleada no sólo ha permitido un rico contacto multicultural, sino también ha copado las matrículas, lo que ha favorecido enormemente a las escuelas municipales, las que desde hace algunos años habían estado perdiendo a bastantes alumnos.

¿Crees que la educación en Chile debería ser más diversa y multicultural ahora?

Fuente: http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/8918/Comprobado-La-diversidad-cultural-forma-ninos-mas-seguros-de-si-mismos/

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460597

Total Users : 35460597 Views Today : 29

Views Today : 29 Total views : 3419578

Total views : 3419578